导读:

导读:“腊八节”是腊月的第一个节日。腊八之所以能形成节日,与中国早期的“腊日”节俗有关。

腊日作为祭祀的节日始于先秦。后来由于“腊日”与“腊八”都在腊月,且日子相隔很近,甚至重合,渐渐地人们便把两节合并,祭祖、击鼓驱疫等过去腊日的节日活动都被揉到了腊八节。

腊八节的习俗主要有:

祭祀这个习俗,是从先秦开始的,当时是在腊月的时候,有着祭祀祖先、神灵,祈求丰收和吉祥的的习俗,后来因为这是在十二月举行,所以这个月就被称为腊月,称腊祭这一天为腊日。只是在汉代之前,腊祭的日期不固定,直到到了汉代的时候,才明确从冬至过后的第三个戍日为“腊日”。而腊祭的对象,是列祖列宗以及五位家神。

我国北方有些地方,在古代是不产或少产大米的,所以在这一天人们不是喝腊八粥,而是吃腊八面,其实寓意是差不多的,这个腊八面主要是用各种果、蔬做成臊子,把面条擀好,到腊月初八早晨全家吃腊八面。

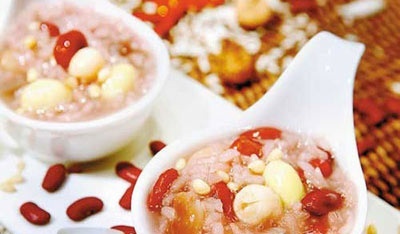

腊八这一天有吃腊八粥的习俗,而这个喝腊八粥的习俗已经有一千多年的历史了,最早开始于宋代,每逢这一天,不论是朝廷,官府,寺院还是百姓家里都是要做腊八粥的,而且到了清朝后,这个喝腊八粥多的风俗更是盛行。我国各地的腊八粥的花样是非常多的,不过要说还是属北平最为讲究,其里面的食材不下二十种,人们在腊月初七这一天晚上,就开始忙碌了,然后一直炖到第二天早上,腊八粥才算熬好。

有些地方是煮腊八粥,不过并不是称之为“腊八粥”,而是叫做煮“五豆”,有的是在腊八这天煮的,也有的是在腊月初五的时候就开始煮了,这个是需要用面捏些“雀儿头”,和米、豆(五种豆子)同煮。据说,这个煮五豆,在每天吃饭的时候,弄热搭配食用,要一直迟到腊月二十三,是象征这连年有余的。在当时,因为腊月初五距离腊月初八是比较近的,所以当地就把煮“五豆”和“腊八粥”混同一起了,把“五豆”也叫“腊八粥”,实际上“五豆”和“腊八粥”是两种不同的概念。