《庄子》一般认为是集合了庄子及庄学后人的篇章,整理而成,分为内篇、外篇与杂篇。道教中奉《庄子》为经典,也称为《南华真经》或《南华经》。民国以来,内篇为庄子言行、外篇为弟子杂说、杂篇为后世敷衍逐渐成为定说。

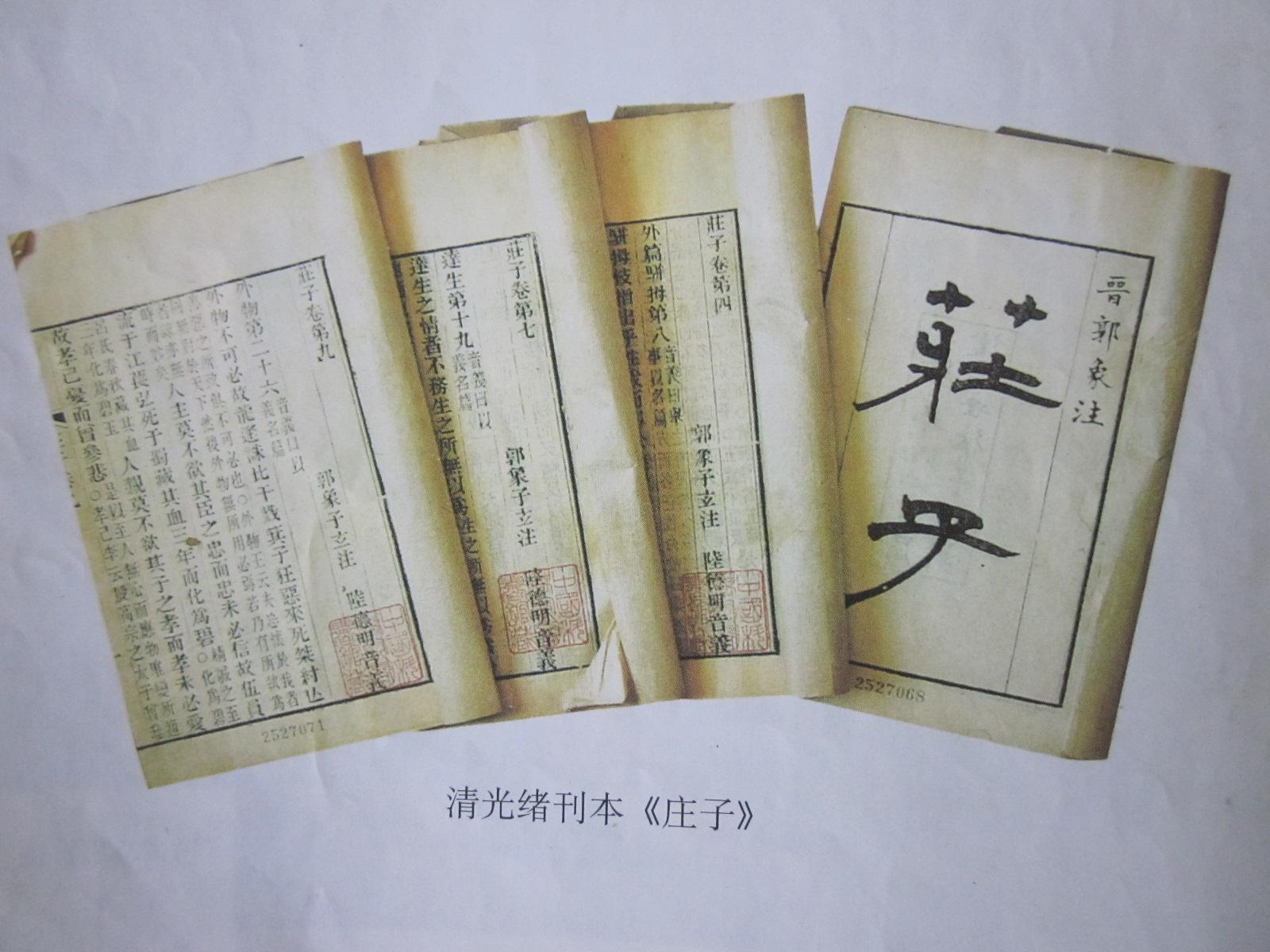

据司马迁《史记》所载,《庄子》有十余万言,由汉至晋之间,都为五十二篇。今本所见《庄子》则为三十三篇,七万余言,应是郭象作注时所编定。历代《庄子》注本,以郭象注、成玄英疏解最为重要。严灵峰所编《无求备斋庄子集成》正、续二编已经多达数百部注本。今人王叔岷所著《庄子校诠》最为精详。

魏晋玄学称《老子》、《庄子》、《易经》为“三玄”,为清谈的主要典籍。唐代时,《庄子》与《老子》、《文子》、《列子》并列为道教四部经典。列御寇中有庄子言行,借盗跖微言大义。

《庄子》标志先秦散文已经由语录体发展到了成熟阶段,也标志着先秦散文的最高成就。