庄子

生平经历

司马迁《史记·老庄申韩列传》载:“庄子者,蒙人也,名周。周尝为蒙漆园吏,与梁惠王、齐宣王同时。其学无所不窥,然其要本归于老子之言。故其著书十馀万言,大抵率寓言也。……其言洸洋自恣以适己,故自王公大人不能器之。”

根据以上记载,庄子名周。《知北游》中说“周、遍、咸,三者异名同实,其指一也!”这可能是庄子对自己名字的特地解释。又有说庄子字子休,见于《警世通言》 ,但司马迁没有记载,《庄子》中也没有相关证据,恐怕不确。

庄子是战国时期蒙(今属安徽蒙城)人也,曾任漆园史。1074年蒙城县令建造庄子祠堂,并邀请好友苏轼题词,称庄子祠堂记。

庄子的生活年代,一般认为是前369年—前286年。庄子逝世的那年,宋国灭亡。也有认为庄子活得更长的,《庄子》中有 “旧国旧都,望之畅然”,显然宋亡以后才称呼“旧国旧都”。

庄子属道家,从《庄子》很容易得出这个结论。司马迁说庄子著书十万余言,而今本《庄子》仅33篇6万5千多字,分内篇、外篇、杂篇三部分。《汉书·艺文志》载“《庄子》五十二篇”,可能是在晋代郭象注《庄子》删去了。以前一般认为《庄子》全部为庄子所著。从宋代起,竟成问题,认为内篇为庄子本人所著,而外篇和杂篇是后人托名。总的来说,《庄子》一书除了《杂篇·说剑》类似纵横家所著以外,其思想还是统一的。庄子写书风格独特,自己称(《杂篇·寓言》)以不拘一格的寓言写作。

庄子除做过漆园吏以外,没有做过其它官。据《外篇·秋水》记载,楚威王曾派人邀请庄周为楚国宰相。庄子以宁为泥里嬉戏的活乌龟,也不愿意为庙堂用以卜卦之死龟为由,拒绝了楚威王的邀请。他一生淡泊名利,主张修身养性,清静无为,顺应自然,追求精神逍遥无待。一直过着深居简出的隐居生活。和惠施交好。

对于庄子的行为,有些人认为这是真正的逍遥,也有人认为是愤世嫉俗的表现,清代胡文英在《庄子独见》持此观点,他说:“人只知三闾之哀怨,而不知漆园之哀怨有甚于三闾也。盖三闾之哀怨在一国,而漆园之哀在天下;三闾之哀怨在一时,而漆园之哀怨在万世。”

庄子还被认为是最早的无政府主义者 。

主要成就

思想渊源

世以“老庄”并称,庄子和老子都是道家的代表人物。当然庄子的思想是承继于老子的。相同点主要在“道法自然”的观点中,庄子说“天有大美而不言……是故至人无为,大圣不作,观于天地之谓也。” 还有就是无为、反对战争等观点。在养生观点上,虽然老庄都谈养生,但庄子更为重视,《让王》中有“两臂重于天下”。

但老庄之间还是有区别的。法家的韩非援引《老子》。而庄子抛弃了法家援引老子思想中讲权术的一面。章太炎的《论诸子学》中有“其术似与老子相同,其心乃于老子绝异。故《天下篇》历叙诸家,己与关尹、老聃裂分为二。其褒之以‘至极’,尊之以‘博大真人’者,以其自然之说,为己所取法也。其裂分为二者,不欲以老子之权术自污也。”

处世哲学

庄子认为人活在世上须旷达处之泰然,如“游于羿之彀中,中央者,中地也;然而不中者,命也”(《内篇·德充符》),羿,“古之善射者,夫利害相攻则天下皆羿也” ,彀指利害得失,“故免乎弓矢之害者,自以为巧,欣然多己,及至不免,则自恨其谬而志伤神辱,斯未能达命之情者也” ,中与不中而“知不可奈何而安之若命,唯有德者能之”(《内篇·德充符》)。对于君主的残暴,庄子是一再强调的,“回闻卫君,其年壮,其行独;轻用其国,而不见其过;轻用民死,死者以国量乎泽若蕉,民其无如矣。” 。所以庄子不愿去做官,因为他认为伴君如伴虎,只能“顺”。“汝不知夫养虎者乎!不敢以生物与之,为其杀之之怒也;不敢以全物与之,为其决之之怒;时其饥饱,达其怒心。虎之与人异类而媚养己者,顺也;故其杀者,逆也。还要防止马屁拍到马脚上,“夫爱马者,以筐盛矢,以蜄盛溺。适有蚊虻仆缘,而拊之不时,则缺衔毁首碎胸。” 伴君之难,可见一斑。庄子认为人生应该追求自由。

与佛教相类似的,庄子也认为人生有悲的一面。《齐物论》中有“一受其成形,不忘以待尽。与物相刃相靡,其行尽如驰,而莫之能止,不亦悲乎!终身役役而不见其成功,苶然疲役而不知其所归,可不哀邪!人谓之不死,奚益!其形化,其心与之然,可不谓大哀乎?人之生也,固若是芒乎?其我独芒,而人亦有不芒者乎?”庄子认为如果能做到“齐物”,那么他便能达到“逍遥”的境界。这是庄子哲学中另一个重要概念,这是个体精神解放的境界,即无矛盾地生存于世界之中。庄子并不否认矛盾,只是强调主观上对矛盾的摆脱。庄子用“无为”来解释这一术语,与老子不同,这里“无为”是指心灵不被外物所拖累的自由自在,无拘无束的状态。这种状态,也被称为“无待”,意为没有相对的东西。这时,人们抛弃了功名利禄的追求欲望,“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷”。这句被普遍认为《逍遥游》一篇主旨,同时也是《庄子》一书的主旨。这是一种心与“道”合一的境界。

庄子认为一般人很虚伪,“人心险于山川,难于知天。天犹有春秋冬夏旦暮之期,人者厚貌深情。” 。他批评儒家“以仁义撄人之心”,这样会导致“天下脊脊大乱” ”。而君主的专制统治和对知识的爱好,只会使人心更加败坏,“民之于利甚勤,子有杀父,臣有杀君,正昼为盗,日中穴阫。”

流沙河认为,庄子的为人主要有四点,“一曰立场,站在环中。二曰方法,信奉无为。三曰理想,追慕泽稚。四曰修养,紧守心斋。” 所谓环中,就是不持有任何立场。《内篇·齐物论》中有“得其环中,以应无穷”,《杂篇·则阳》中有“得其环中以随成”。无为在《庄子》中经常出现,庄子认为无论治国还是做人,都要无为。但无为颇难解释,流沙河认为是“伪”或是“人为”的意思。“泽雉十步一啄,百步一饮,不蕲畜乎樊中” ,是追求自由。“若一志,无听之以耳而听之以心,无听之以心而听之以气!听止于耳,心止于符。气也者,虚而待物者也。唯道集虚。虚者,心斋也。” ,所谓心斋就是要排除心中的种种杂念。

哲学思想

庄子的哲学思想大体可归纳为以道为实体的本体论、“万物齐一”的相对主义认识论,并由此引发出其独有的主观唯心主义倾向和相对主义诡辩倾向。这种本于自然的人性论与伦理观,为后世的中国知识分子提供了另一种生存方式和价值观念的可能性。庄子的哲学提倡破除“肉身我”与“认知我”,追求超然物外的审美态度,于事于物不着痕迹。

在庄子哲学中,万物是一个形而上的存在的部分,他将该存在称为生主。 这个存在“存在而无实体”,即“有情无形”。它是一切人类行为、情感的“真正主宰者”。因它驱使万物而不受万物驱使,故它是唯一超然于万物的。因为所有其他万物都处于驱使、受驱使的循环之中。唯独它不然。 人类作为生主的一部分,将自己投入主观中,使自己无法与该形而上的存在一致。人类希求生主以外的事物,希望成为其他的事物。从而被外物所驱使,成为了受驱使的,从而破坏了生主的超然性。 。生主既与万物同时存在,庄子认为作为生主的一部分,人类应当从绝对的分别中抽离出来,并认识到一切的分别都是主观的、虚幻的,这样才可以脱离受外物驱使奴役的境地,保养生主。“道”是宇宙的本体,是一个无限的概念。由“道”而产生了天地万物,“道”本身是万物之源。 “夫道有情有信,无为无形,可传而不可受,可得而不可见,自本自根,未有天地,自古以固存,神鬼神帝,生天生地。” 。人如果得 “道”,即获得了无限和自由。

庄子“道通为一” )的思想和近代德日进(Teilhard de Chardin)的哲学思想在把宇宙看成一个有机整体的这一点上是相同的。这种看法比起牛顿把宇宙看成像弹球撞击那样的机械论思想,显然是更近于二十世纪的科学。

政治主张

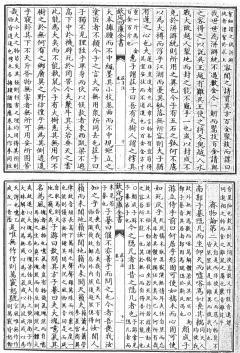

四库全书中的庄子 (书)

庄子和儒墨有一点很大的不同,儒家墨家推崇圣人,而道家则反对推崇圣贤。老子说:“不尚贤,使民不争。不贵难得之货,使民不为盗。”,“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。” 庄子说“圣人生而大盗起” 。庄子认为圣人的主义学说不过是“窃国大盗”的工具罢了。其中的典型例子就是田成子,篡夺了齐国的政权。“田成子一旦杀其君而盗其国,所盗者岂独其国邪?并与其圣知之法而盗之……窃齐国,并与其圣知之法一守其盗贼之身。” 对于圣人,庄子借用盗跖之口批评“黄帝尚不能全德……尧不慈,舜不孝,禹偏枯,汤放其主,武王伐纣。”,说孔子是“鲁之巧伪人” 。庄子还说“凶德有五,中德为首” ,所谓“中德”就是有心为德,有心为德就要虚伪,“日出多伪,士民安取不伪。” ,会导致天下大乱。庄子还对圣人学说的积极性怀疑,认为圣人可以使一人变好,也使三人变坏。另外,庄子反对儒家的等级观念,儒家说“君君臣臣父父子子” ,庄子认为“道通为一” ,认为道在万物,万物平等。

对治国,庄子反对儒家的以礼法治国和法家的以法律治国。庄子认为儒家的仁义、礼法违背人性,使百姓“失其朴” 。对于刑罚治国,“昔者尧治天下,不赏而民劝,不罚而民畏。今子赏罚而民且不仁德自此衰,刑自此立,后世之乱自此始矣。” 。庄子反对儒家和法家的治国方法的核心,是以知治国。庄子认为知是“争之器” ,而且知往往会被大盗所利用,所谓“盗亦有道”便是如此。对于以知治国,庄子说“大乱之本,必生于尧舜之间,其末存乎千世之后。千世之后,其必有人与人相食者也。”

所以,庄子与老子一样,主张无为治国,任其自然,认为“绝圣弃知而天下大治” ,君主要“无容私”,“汝游心于淡,合气与漠,顺物自然而无容私焉,而天下治矣。” 。庄子在《庄子》中描写过他心中的“至德之世”,“不尚贤,不使能,上如标枝,民如野鹿。端正而不知以为义,相爱而不知以为仁,实而不知以为忠,当而不知以为信,蠢动而相使,不以为赐。是故行而无迹,事而无传。”

文学贡献

庄周梦蝶

老子认为“道可道非常道” ,庄子也认为道不可言。但道不可言,又不得不言,所以庄子采用的是“卮言”的方法,“寓言十九,重言十七,卮言日出,和以天倪。” 这种方式让庄子的思想像水一般,不会惧怕后人的肢解。同时让他的观点不会被历史湮没。不同的时期拜读,会得更新的意义。庄周梦蝶、混沌开窍、庖丁解牛、惠施相梁、螳螂捕蝉等都是其出色的寓言。庄子的文字,堪称中国文学史上的一宛奇葩,将先秦散文推向了一个新的高峰。

相对老子而言,庄子的思想倾向于对艺术及自由的追求。从庄周梦蝶、濠梁之辩(子非鱼安知鱼之乐)等事情可见。

信仰形象

“南华老仙”、“南华真仙”或“南华大仙”等,系一虚拟人物,多见于小说诸如《二刻拍案惊奇 》和《三国演义》等,其原型应该来自于道家的庄子之封号南华真人。

《三国演义》第一回中,南华老仙赠书《太平要术》给张角。书载:南华老仙,碧眼童颜,手执藜杖,以天书三卷授之曰:“此名太平要术。汝得之,当代天宣化,普救世人;若萌异心,必获恶报。”角拜问姓名。老人曰:“吾乃南华老仙也。”言讫,化阵清风而去。

来由

有说南华老仙即 庄子 。盖道教尊庄周为神仙,奉《庄子》为经典。而相传说庄周曾隐居于南华山,故唐玄宗天宝初,诏封庄周为南华真人,称《庄子》为《南华真经》(或《南华经》)。章回小说把南华大仙说成是庄周显灵,显然据此而来。

文学与历史

据司马迁《史记·老子韩非列传》记载:“庄子者,蒙人也,名周”。有说庄子字“子休”,见于成玄英《庄子注疏》的序文及小说《警世通言》 ,但此说仅载于小说,不见于《史记》,《庄子》中也缺乏相关证据。

虽然小说作者和道教徒取材于庄周隐居南华山的典故,但基本上,南华老仙的故事,仍属作者构想、创作的人物和情节,不应将之误解为史实,或归类为历史。

道藏的庄子形象

“南华真人宝诰” 志心皈命礼 太清玄嗣,漆园隐吏 经著南华,行合天心 辅玄赞教,无名无己 混合形神,出入太虚 师长桑真人而南华修道,服食北肓火丹于抱犊飞升 乘天地之正,御六气之辩 与万物齐同,共鲲鹏遨游 德润天下,道济万世 逍遥无待,齐同生死 大圣大仁大孝大慈太极闱编郎微妙元通南华真君畅玄济世大天尊

研究书目

吴光明:《庄子》(台北:东大图书公司,1988)。

黄华珍:《庄子音义研究》(北京:中华书局,1999)。

Robert E. Allinson著,周炽成译:《向往心灵转化的庄子:内篇分析》(南京:江苏人民人版社,2004)。

池田知久著,王启发等译:《道家思想的新研究——以《庄子》为中心》(郑州:中州古籍出版社,2009)。

福永光司著,陈冠学译:《庄子:古代中国的存在主义》(台北:三民书局,1969)。

何炳棣:〈从《庄子•天下》篇首解析先秦思想中的基本关怀〉。

何乏笔:〈气化主体与民主政治: 关于《庄子》 跨文化潜力的思想实验〉。

刘纪蕙:〈庄子、毕来德与章太炎的“无”:去政治化的退隐或是政治性的解放?〉。

另见

庄子 (书)

道家

道教

老子

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}