-

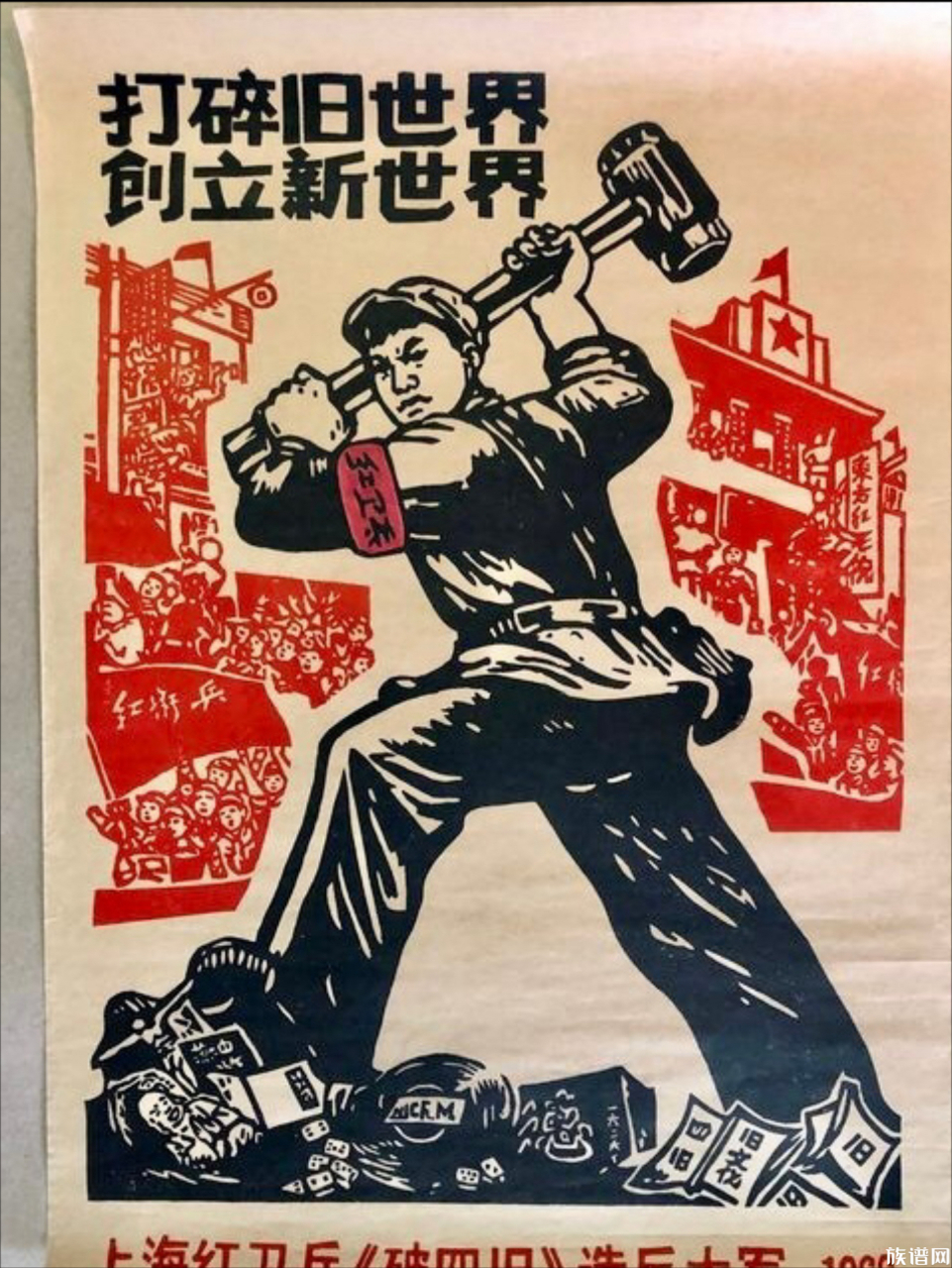

族谱遗失,挖坟,墓碑被砸,祠堂被毁是什么原因?

在50年前,一场运动席卷全国,而这场运动中,发生了很多让现在人匪夷所思的做法,这个运动的影响至今仍在,一些有着数百年历史的老祠堂被拆毁,墓地的墓碑被砸成两截,而家谱被付之一炬。而且从此以后再也没有了族长这种说法,影响中国数千年的宗法制就此完结。到现在,还有很多人的家谱无从寻找,原因就是在这里。1,砸墓碑对于很多的人的墓碑,如林徽因,齐白石这种名人的墓碑都不能幸免被砸。孔圣人孔子的碑也照砸不误,在那个年代里,历史上有过污点,犯过错误的,成分有问题的,如地主,富农,反动官员,当过国军等等,虽然已经死了,但是依然被清算,砸墓碑就是重要的一个表现。小编小时候在给祖宗上坟的时候,就看到某卫姓祖先的墓碑被砸成两段,据说还是同姓族人带头砸的,被鼓励成“大义灭亲”。2,挖坟在合肥,清朝大臣李鸿章的遗体被挖出来,放在拖拉机后面拖,尸骸散落一地。河北张之洞的遗骸也被挖出。山东“聊斋”的作者蒲松龄,也被挖坟,里...

新闻动态 | 2024-10-25 -

寒衣节的习俗有哪些?

寒衣节在如今是一个比较冷门的节日,然而在封建时代,这个节日非常的被重视。针对这个节日有不同的名字,例如“祭祖节”“冥阴节”“秋祭”等等,而在风俗习惯上,也是非常的多。1、祭祖农历十月初一寒衣节这天,千家万户会准备供品,五色纸(红、黄、蓝、白、黑)、纸钱、香等,坟头划一个圆圈,在圆圈或在祖先坟前焚烧。老百姓通过焚烧冥衣,五色纸,纸钱等,(五色纸是防止烧给祖宗的冥衣被其他的孤魂抢走)除了哀思祖先,还希望能够通过这种方式给在阴间的祖先送去物资,生活的好。2、过冬的准备冬天是一年里最寒冷的时候,不太适合劳动和耕作。所以在寒衣节人们会预备过冬所需。这天家人会整理火炉、烟囱,生火取暖,保障大冷天能够顺利取暖。同时,也会购置新冬衣给孩子,家人,在古代还有亲身做棉衣的习惯。3、饮食红豆饭:在寒衣节,会吃红豆饭来纪念祖宗。为何是红豆?因为红豆有相思之意,“红豆生南国,此物最相思”。寒衣节也有吃面的习俗,对于...

新闻动态 | 2024-10-25 -

民国往事——上海滩杜月笙修祠堂

在发迹后,拥有数不清的不动产,金银美钞,社会地位的他,开始有了光宗耀祖,修“杜氏祠堂”的想法。1930年,他委托人在浦东新区陆家堰(今杨高北路)买了十余亩地,开始筹划祠堂。他的管家找了创新建筑厂厂主谢秉衡负责祠堂的修建,其徒弟沈志南常驻工地,负责看工打样。耗费接近两年的工期,沈志南保质保量的完成了祠堂施工,花卉园林,精挑细选。

新闻动态 | 2024-10-23 -

浙江省百姓家谱文化研究会高层访问至德文化委员会名誉会长吴朗坤老先生

2024年10月20日上午,阳光明媚,秋风送爽,浙江省百姓家谱文化研究会的执行会长周全行携组织联络办的沈鑫明一同从东阳赶往义乌,常务副会长刘鑫叶从兰溪赶往义乌,带着对家谱文化研究的深厚情怀和崇高敬意,踏上了前往义乌访问浙江省百姓家谱文化研究会至德文化委员会的名誉会长吴朗坤老先生。吴朗坤老先生,作为家谱文化研究领域的资深专家,多年来一直致力于家谱文化的挖掘、整理与传承工作。他的深厚学识和卓越贡献,在家谱文化研究界享有极高的声誉。此次访问,不仅是对老先生多年辛勤付出的致敬,更是为了探讨家谱文化研究的未来发展方向,共同推动这一宝贵文化遗产的传承与创新。上午时分,当周全行一行人抵达义乌,吴朗坤老先生早已在家中等候。他笑容满面,热情地迎接了远道而来的客人。在温馨的氛围中,双方进行了深入的交流。周全行首先代表研究会向吴朗坤老先生表示了诚挚的感谢和崇高的敬意。他高度评价了老先生在家谱文化研究领域的卓越成...

新闻动态 | 2024-10-23 -

霜降节气,请注意保暖

10月23日,是二十四节气里的“霜降”,自此以后,秋天过完,马上就立冬了,霜降节气昼夜温差非常的大,白天可能还有太阳比较暖和,到了晚上,水汽就在地面草木上凝霜。对于中老年人来说,要注意加衣,不可贪凉,预防感冒。1,霜降的“霜”从何而来?霜和雨雪不同,不是从天而降,而是在地面的水汽,遇到冷空气化作小冰晶。而在霜降的时候,刚好赶上一年的收获季节,三季稻,红苕,葱,棉花等等,在天气晴朗的时候可以收割了。为了防御突然袭击的“黑霜”,人们还会给庄稼覆膜,烟熏等,防御它们被冻伤。2,习俗看秋叶:“香山红叶红满天”,在秋天,各种树木的叶子颜色鲜艳,是观赏的好时机。可以野外郊游,爬山以观赏秋叶。柿子:柿子红彤彤的,打霜了以后更好吃。不过吃柿子需要注意,不可空腹吃,不可一次吃太多。肠胃不好的人最好别吃。赏菊:秋意浓,菊花黄,登高赏菊,岂不快哉。秋狩:在古代,清朝皇室有秋狩的习俗,这个时节,兔子,鹿,野鸡等野...

新闻动态 | 2024-10-22 -

家族中出能人的预兆

在我国,有很多的俗语“穷不过三代”,“富不过三代”,穷的家庭由于无法娶妻延续后代,自然无后了。而富裕的家庭,后辈子孙很难守住财富,导致富变穷。可以看的,我国大部分的家族都是普通人,而哪些能够在家族里出能人的,都是有一定的预兆的。我们通过一些观察和经验得出来的信号,这些预兆的表现是:1,不内斗很多穷人的家庭里,内斗非常严重,夫妻之间,父母和孩子之间,兄弟之间,为了蝇头小利互掐。而这样的家风不良的家庭,很难翻身。而家风淳朴,家庭和睦,父母子女,兄弟姐妹之间相亲相爱,出能人的概率更高。2,注重教育卫姓某家族家训“万般皆下品,惟有读书高”,海宁某大户褚姓“耕读传家”,古人很早就有这种认识,虽然在古代通过科举能够获得官职,而现在穷人改变命运,通过高考考上优质大学,是很好的方法。无论现在社会应届生找工作多难,拥有名牌大学学历,永远是穷人改变自身阶层最优的选择。在解放后,地主阶层被肉体消灭,而哪些地主阶...

新闻动态 | 2024-10-21 -

兰溪市长乐古村的金大宗祠怀古

在金华兰溪市,有着非常多的老祠堂,它们既是家族历史的真实见证,也是一种传承。长乐村,一个典型的传统的村落,它静静地躺在群山环抱之中,仿佛一位慈祥的老者,静静地诉说着岁月的沧桑。走进村庄,首先映入眼帘的是那些古朴的民居和错落有致的巷弄,每一块青石板、每一面斑驳的墙壁,都仿佛在诉说着往昔的故事。在褚姓向导的带领下,我们来到了金大宗祠前。这座宗祠,是长乐金氏家族的圣地,也是整个村庄最为庄重的建筑。它坐南朝北,平面布局呈“回”字形结构,前后共三进,总建筑面积达一千五百平方米。站在宗祠前,我深深地被它的气势所震撼。那高耸的马头墙、精美的雕刻、以及那历经风雨仍显威严的牌楼,都让人不由自主地肃然起敬。走进宗祠,首先映入眼帘的是那对高2米、直径1.3米的游龙吐珠抱鼓石。这对抱鼓石不仅造型独特,而且寓意深远,它们象征着金氏家族的尊贵与显赫。穿过门廊,我们来到了中厅。中厅为单檐歇山顶,四根金柱分别选用柏木、梓...

新闻动态 | 2024-10-21 -

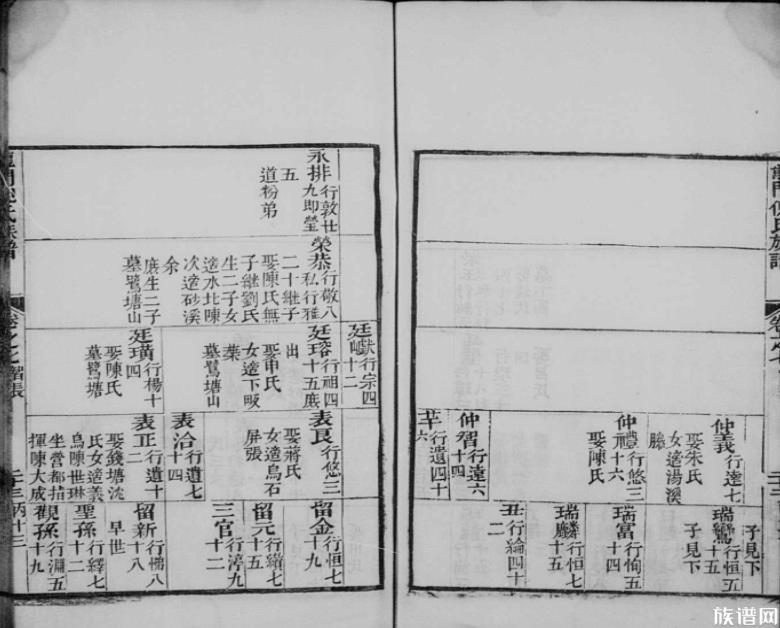

家谱为什么竖着印刷?

现在人看书看报,都会发现文章的文字是从左到右,而在看家谱的时候,发现文字是竖着的,这个是何缘故?1、历史传统与视觉习惯竖式排版是家谱编排的一种古老方式,它承载着丰富的历史文化内涵。自春秋战国之时,那个时候用的是竹简,竹简是用竹子削成的竹片,长方形,文字的书写,也只能是从上往下写,等到造纸术传播开了以后,这种传承就一直流传了下了。直到民国,那个时候的报纸还是竖着印刷的,如熊猫其实也是一个乌龙事件,以前熊猫叫“猫熊”,而刚好赶上印刷从竖式排版过渡到横版排版,所以猫熊就以讹传讹的成为了熊猫。所以可以看出竖式写,有着非常久远的历史渊源。竖式排版其实也非常的符合人们的阅读习惯,即从上而下、从右到左地阅读。古代几千年都是如此阅读,而家谱也是一本书,所以受这种社会的习惯影响,自然也是竖着印刷。2、科学性与功能性如卫姓家谱大多都是十八代祖宗的名字,竖式排版在家谱编排中科学性比较高。由于人名是按照一定的顺序...

新闻动态 | 2024-10-18 -

谈谈比较少见的职业:修谱师

俗话说,三百六十行,行行出状元。修谱师就是一种很冷门的职业,在江浙一带,已经有了一定的数量和规模,很多人很好奇,修谱师具备什么技能?修谱师是修家谱的,为了能够顺利的把一个家族的族谱修好,其实是非常考验修谱师的水平的。要有非常多的技能,知识来支撑。1,个人素质如修郑姓家谱就是编一本书,工程浩大。所以修谱师需要心细如发,对资料观察入微。而且修谱耗费很长的时间,需要耐心。家谱记载了家族族人的重要信息,修谱师要有强烈的责任心,保障家谱的准确性。2,专业度由于族谱需要编写序言等文章,且族谱以前都是繁体字,所以对于修谱师而言,要有很强的国学功底,能够无障碍的阅读文言文,认识繁体字,通假字,有系统的历史知识,洞察力敏锐,去伪存真,对于郑姓家谱的纰漏一眼就能够看出。修谱时,需要做数据收集和分析整理,这个就需要修谱师拥有鉴别能力,数据分析能力。每次新谱,修谱师会被要求编纂序言,如王姓族谱序言一般是文言文,这...

新闻动态 | 2024-10-18 -

修谱必须用繁体字?现在的简体字不行吗?

很多人在查看族谱的时候会发现,族谱用的是繁体字,有人要问了,在修谱的时候为什么不用简化字?先看看某郑姓家谱的序言:吾輩始祖浙江溫州洞頭,自宋時搬遷來杭州。伯仁,伯龍兄弟緊密關聯……(繁体),看了这样的一段话,相信年轻人看了一会就没什么兴趣了,更何况郑姓家谱那么厚的一本书,内容全部都是繁体字,若没有一定的古文功底,还真的难以全部辨识。家谱流传至今,依然有着一个难以解决的问题,那就是所有的家谱都是繁体字,而现在人续谱,也得用繁体字,为何修谱用简体字那么难以实现?先谈谈关于繁体字,从传说中仓颉造字到现在,最开始的象形文字,再到甲骨文,秦朝的小篆,汉朝的隶书,行书,楷书,宋体等经过不断的发展,虽然书写的方式有了改变,但是我们的考古专家在打开秦汉,唐宋时期的古墓,对于里面的文字都是能够辨认的。从古代至民国,新中国后,汉字就开始了简化,民国1935年就推出一次汉字简化,到新中国的1956年,在我国大面...

新闻动态 | 2024-10-17

登录/注册

+86

- 中国 +86

- 中华人民共和国澳门特别行政区 +853

- 中华人民共和国香港特别行政区 +852

- 美国 +1

- 加拿大 +1

- 巴哈马 +1242

- 巴巴多斯 +1246

- 安圭拉岛 +1264

- 安提瓜和巴布达 +1268

- 开曼群岛 +1345

- 百慕大群岛 +1441

- 蒙特塞拉特岛 +1664

- 马里亚那群岛 +1670

- 关岛 +1671

- 圣卢西亚 +1758

- 圣文森特岛 +1784

- 波多黎各 +1787

- 特立尼达和多巴哥 +1809

- 格林纳达 +1809

- 牙买加 +1876

- 多米尼加共和国 +1890

- 埃及 +20

- 摩洛哥 +212

- 阿尔及利亚 +213

- 突尼斯 +216

- 利比亚 +218

- 冈比亚 +220

- 塞内加尔 +221

- 马里 +223

- 几内亚 +224

- 科特迪瓦 +225

- 科特迪瓦共和国 +225

- 布基纳法索 +226

- 多哥 +228

- 贝宁 +229

- 毛里求斯 +230

- 利比里亚 +231

- 塞拉利昂 +232

- 乌兹别克斯坦 +233

- 加纳 +233

- 尼日利亚 +234

- 乍得 +235

- 中非共和国 +236

- 喀麦隆 +237

- 圣多美和普林西比 +239

- 加蓬 +241

- 刚果 +242

- 扎伊尔 +243

- 安哥拉 +244

- 阿森松 +247

- 塞舌尔 +248

- 苏丹 +249

- 埃塞俄比亚 +251

- 索马里 +252

- 吉布提 +253

- 肯尼亚 +254

- 坦桑尼亚 +255

- 乌干达 +256

- 布隆迪 +257

- 莫桑比克 +258

- 赞比亚 +260

- 马达加斯加 +261

- 留尼旺 +262

- 津巴布韦 +263

- 纳米比亚 +264

- 马拉维 +265

- 莱索托 +266

- 博茨瓦纳 +267

- 斯威士兰 +268

- 南非 +27

- 希腊 +30

- 荷兰 +31

- 比利时 +32

- 哈萨克斯坦 +327

- 法国 +33

- 吉尔吉斯坦 +331

- 西班牙 +34

- 直布罗陀 +350

- 葡萄牙 +351

- 卢森堡 +352

- 爱尔兰 +353

- 冰岛 +354

- 阿尔巴尼亚 +355

- 马耳他 +356

- 塞浦路斯 +357

- 芬兰 +358

- 保加利亚 +359

- 匈牙利 +36

- 立陶宛 +370

- 拉脱维亚 +371

- 爱沙尼亚 +372

- 摩尔多瓦 +373

- 亚美尼亚 +374

- 白俄罗斯 +375

- 摩纳哥 +377

- 圣马力诺 +378

- 乌克兰 +380

- 南斯拉夫 +381

- 斯洛文尼亚 +386

- 意大利 +39

- 罗马尼亚 +40

- 瑞士 +41

- 捷克 +420

- 捷克 +420

- 斯洛伐克 +421

- 列支敦士登 +423

- 奥地利 +43

- 英国 +44

- 丹麦 +45

- 瑞典 +46

- 挪威 +47

- 波兰 +48

- 德国 +49

- 伯利兹 +501

- 危地马拉 +502

- 萨尔瓦多 +503

- 洪都拉斯 +504

- 尼加拉瓜 +505

- 哥斯达黎加 +506

- 巴拿马 +507

- 海地 +509

- 秘鲁 +51

- 墨西哥 +52

- 古巴 +53

- 阿根廷 +54

- 巴西 +55

- 智利 +56

- 哥伦比亚 +57

- 委内瑞拉 +58

- 玻利维亚 +591

- 圭亚那 +592

- 厄瓜多尔 +593

- 法属圭亚那 +594

- 巴拉圭 +595

- 马提尼克 +596

- 苏里南 +597

- 乌拉圭 +598

- 荷属安的列斯 +599

- 马来西亚 +60

- 澳大利亚 +61

- 印度尼西亚 +62

- 菲律宾 +63

- 新西兰 +64

- 新加坡 +65

- 泰国 +66

- 文莱 +673

- 瑙鲁 +674

- 巴布亚新几内亚 +675

- 汤加 +676

- 所罗门群岛 +677

- 斐济 +679

- 库克群岛 +682

- 东萨摩亚(美) +684

- 西萨摩亚 +685

- 法属玻利尼西亚 +689

- 俄罗斯 +7

- 日本 +81

- 韩国 +82

- 越南 +84

- 朝鲜 +850

- 柬埔寨 +855

- 老挝 +856

- 孟加拉国 +880

- 中国台湾 +886

- 土耳其 +90

- 印度 +91

- 巴基斯坦 +92

- 阿富汗 +93

- 斯里兰卡 +94

- 缅甸 +95

- 马尔代夫 +960

- 黎巴嫩 +961

- 约旦 +962

- 叙利亚 +963

- 伊拉克 +964

- 科威特 +965

- 沙特阿拉伯 +966

- 也门 +967

- 阿曼 +968

- 巴勒斯坦 +970

- 阿拉伯联合酋长国 +971

- 以色列 +972

- 巴林 +973

- 卡塔尔 +974

- 蒙古 +976

- 尼日尔 +977

- 尼泊尔 +977

- 伊朗 +98

- 塔吉克斯坦 +992

- 土库曼斯坦 +993

- 阿塞拜疆 +994

- 格鲁吉亚 +995

立即获取

秒后重发

微信扫码登录

微信扫码登录 账号密码登录

账号密码登录置顶