朱熹与其理学观念

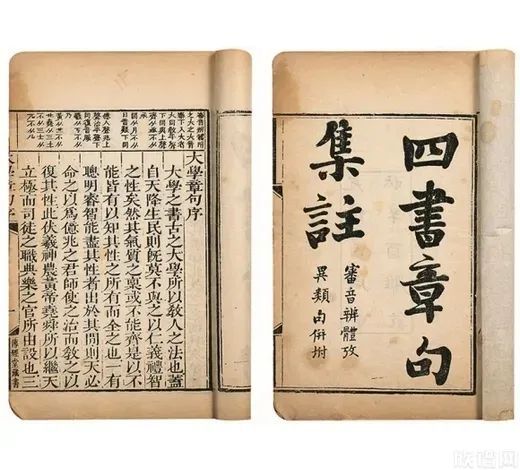

朱熹 (1130年~1200年),字元晦,号晦庵、晦翁、考亭先生、云谷老人、沧洲病叟、逆翁,世称朱子,南宋诗人、哲学家,教育家。朱熹为官四十余载,期间大部分时间都从事读书、讲学和注释儒家经籍,著作多达70余部,1700多万字。他师从程颐的再传弟子李侗,在周敦颐、二程 (程颢、程颐) 思想的基础上,兼采释、道各家思想,成为宋代理学的集大成者。

一、朱熹理学之核心—— “天理”

“天理”是朱熹理学思想的核心概念。在超现实、超社会之上存在一种标准,它是人们一切行为的标准,也是永恒不变、自己生成、统领万物的,是万事万物的根本,这就是天理,“理”先于万事万物。

同时这个 “理” 具体到各个事物当中,则各有各 “理”。如自然界四时变化, 动物界 “甚时胎,甚时卵”,植物界 “甚时种,甚时收” 等等。 朱熹认为天理是万物的本源,它可以表现在一切领域,又彼此存在差异,但另一方面,万理又归于理,总体是对立统一的特征。

在朱熹看来,“理” 不仅是宇宙的本原,也是社会道德规范的源泉,“未有君臣,先有君臣之理;未有父子,先有父子之理。”朱熹理学就把封建伦理道德上升到宇宙本体的高度,因而为元明清统治者所推崇,扶为正统思想。

二、“存天理、灭人欲”

在 “天理” 的基础上,朱熹提出了“存天理,灭人欲”。但他并不一概反对人的欲望,他认为正常的饮食是天理,而山珍海味是人欲,认为正常合理的 “人欲” 是 “天理”,过分贪婪的 “人欲” 就应该被 “灭” 。

朱熹将 “天理” 与 “人欲” 对立起来,希望以 “理” 来约束 “欲”,这一点为后世统治者所利用。他们赋予 “天理” 各种规定,来约束 “人欲”,要求百姓遵守封建礼节,成为扼杀人性的精神枷锁。所以对于朱熹的这一思想,我们需要辩证看待。

三、格物致知

格物致知是儒家思想的一个重要概念,现今关于 “格物致知” 的流行阐释就来自于朱熹的观点。朱熹认为 “格物致知”就是穷究事物道理,致使知性通达至极。朱熹认为必须通过接触具体事物而认识事物的规律,这就是“格物”, 但 “格物” 并不一定就肯定可以认识事物的规律,这时候就需要“致知”, 把事物之理推到极至。

由此给后世的启示是:探究事物要由表及里、步步深入,最终达到对事物内外表里无所不知的境界;今日格一物,明日格一物,联系起来反复思考,不知不觉就达到了一定的境界。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}