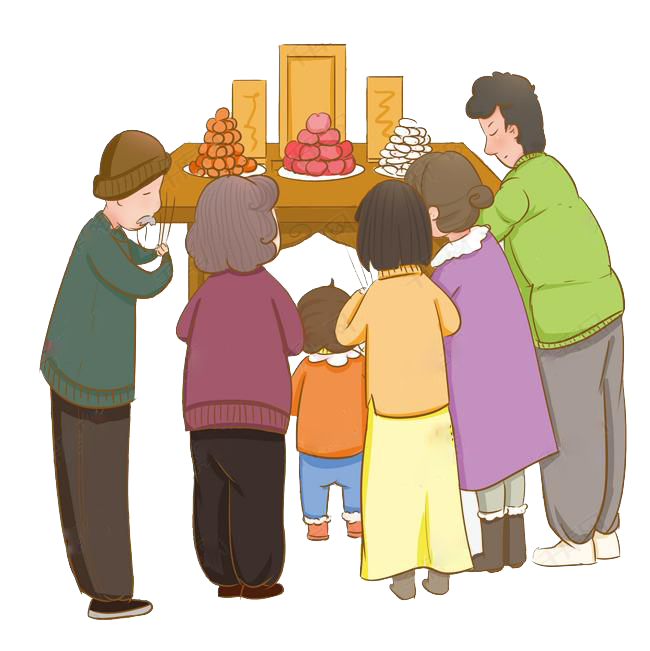

【阿族说时令】春节祭祖,各地风俗你了解多少?

“孝”是中国传统文化的核心元素,逢年过节更是老百姓向祖先尽孝道的日子。每逢春节,无论平时如何忙碌,回家和家人一起过年都是一件让人幸福的事。扫墓和祭祖一直是春节的习俗的重要组成部分。这一习俗最早要追溯到上古虞舜时期。因为各地风俗习惯不同,祭祖的过程也有差异。今天阿族就来给大家盘点一下中国部分省份各具特色的春节祭祖习俗。

陕西

除夕当天早上,家家房户贴对联和门神,屋里挂上年画。到了下午,家中的男人要到祖坟前去请先人。由族中长子领头,在坟前先从高位祖先请起,依辈分大小将祖先一一请全了才能回家。除夕晚上,在家中先人的灵前献上一碗饭,然后从家长开始,家庭成员依次向先人的牌位上香、磕头。磕头必须五体投地。

大年初一早上,天还没有亮,第一碗臊子面要献给先人,之后全家一起祭拜祖先,祭拜过后才开始吃饭。

从初一到十五,每天一早一晚,家人都要到先人灵前祭祀,并注意及时续上香火。正月十五晚上家长撤去先人灵前的祭品,挑上灯笼,燃放一串鞭炮,送先人回到祖宗坟地。

山东

山东把祭祀祖先、祈求丰年、年节世俗、风土人情、娱乐庆祝巧妙地集为一体,形成独具齐鲁文化特点、乡土气息浓郁的山东春节习俗。饺子是山东人过年习俗中必不可少的一道大餐。

在曲阜,其他的年夜饭菜无论多丰盛,都一定要有饺子。过年吃饺子,是取新旧交替“更岁交子”的意思。有的家庭包饺子时,还会把几枚硬币包进去,谁先吃到,则预示着来年好运。串亲、拜年更是体现了山东过年习俗中尊老爱幼的文化。青岛崂山一带,还有扭秧歌、跑旱船、舞、踩高跷等过年习俗。

江苏

江苏民间除了贴春联、挂年画、守岁、舞狮子、大拜年等和全国一样的习俗外,还有一些独特的习俗。

如南京的夫子庙灯会、高淳的跳五猖、大马灯、打水浒,还有梵刹听钟。

苏州人除夕在饭内放进熟荸荠,吃时挖出来,谓之“掘元宝”,亲友来往, 泡茶时要置入两只青橄榄,谓之喝“元宝茶”,恭喜发财。

南通人有在家门口或堂前插芝麻秆、冬青、柏枝的习俗,取意生活开花节节高,长年青翠。

淮阴人还有初六给孩子“烤头风”之习俗,是夜带孩子到田头空地点燃火把,为孩子驱除病邪,边烤边唱:“烤烤头,醒醒脑,烤烤脚,步子矫,烤烤肚皮不拉稀,满身都烤遍,疾病永不见。”

无锡渔民年初八有乘船去西山祭拜禹王庙之习,祈求水神保佑。

安徽

安徽过春节俗称过年,节日气氛浓厚,无论家人在何处,都要在除夕前赶回家与亲人团聚。除夕的年夜饭是全年最丰盛的一餐。

皖北人吃饺子,皖中和皖南人则在吃饭前要放鞭炮、贴春联、祭祖。祭祖仪式相当讲究,先上菜,菜要10碟,必须有鸡有鱼。吃饭之前,长辈要用红纸包钱给每个孩子,称为“压岁钱”。饭后,全家人围在一起,边吃瓜子、花生、糖果边聊天,看着中央台的春晚直到天明,这就是“守岁”。

年初一清早起床后,开门要放鞭炮,祭天地,有的地方称接门神。家人团拜,互相祝贺,吃枣、栗、茶叶、鸡蛋、长寿面,然后出门向其他长辈们拜年。初一这天不能扫地,茶水也要倒在专备的盆中,不泼出门,意思是不把财气扫(泼)出去。这天一般不劳动,因而有“赶忙三十夜,清闲初一朝”的说法。

浙江

开门炮:初一凌晨,家家户户第一件事是争先恐后打“开门炮”,全城一片爆竹声,象征送旧迎新和接福,俗谓“接年”。打过开门炮,各家男女穿新衣。以江西瓷碗盛各种祭品,供于香案。中堂悬挂祖宗图像,先拜祖宗,再拜六神(灶神、檐头神、白虎爷、井神、土地神、财神)。民间认为这六位神祗,是每家的保护神,新年祭拜,主要祈求全年人口平安,家业兴旺。

在宁波,正月初一,在祖先遗像前点香烛,供奉汤团、禚、饼、水、果等食物,家人依次跪拜。浙江还有些地区祖先的牌位遗像摆放在宗族祠堂里,家人就要一起去祠堂祭祖。

在乐清,初一不出本地探亲访友。白溪等地连初二也列为禁忌的日子,如有入乡不问俗者贸然登门,必将受到当面指责。初三起,未望“年夜”的挑着金盒去望岳父母、舅父母、干父母,兼行拜年,俗称“望正月”。礼物以松糕或捣糕为主,其次为鱼、肉和荔枝、魁圆等的红封元宝纸包,习俗规定老亲四样,新亲六样。

福建

闽南一带乡村过年习俗显得与城市不尽相同。乡村农家,房多门多,除了贴春联外,房门两侧还要搁置两株圈贴红纸的连根甘蔗,叫“门蔗”,方言“蔗”与“佳”近音,寓意进入佳境。厅堂中案桌摆有隔年饭、长年菜、发糕,并插上用红、黄两色纸扎的“春枝”,寓意饭菜长年丰足,吉祥发财。每家要把薯藤柴枝堆垛大门外,点燃待其烟绕火旺,男人依辈分跳过这堆火焰,边跳边念。这叫“过火群”,象征烧掉旧岁的邪气,消灾过运,迎来干干净净、大吉大利的新年。“跳火群”后,就要用新扫帚打扫厅堂,扫完后扫帚畚斗搁在一起,垃圾堆放门边,希望如愿再从畚帚中走出来,帮助发家致富。同时要把跳火群未熄的余灰收集一些添于炭炉中,叫“添旺”,象征更加兴旺。家长率子女围坐炉旁,叫“围炉守岁”,最好通宵达旦守着,据说这是为父母添寿。此时,长辈给晚辈分压岁钱,叫“分圆”。

湖北

大人盼插田,小孩盼过年”。在湖北,过年是从腊月二十三开始的。有民谣云:“二十三,送灯盏;二十四,剔鱼刺;二十五,敲大鼓;二十六,福猪肉;二十七,除脏迹;二十八,福鸡鸭;二十九,家家有。” 一句话把湖北过年的味道概括的淋漓精致,尽显浓郁的荆风楚韵。

正月初一的早晨,到祠堂去祭祖拜年。看守祠堂的人提前准备好祭品供奉在祖宗神位之前;再准备一支长竿挂着鞭炮,等族人来到时点火燃放,表示欢迎族人前来祭祖。

湖南

湖南人过年,要先从除夕说起了,除夕一定会吃鸡、肉、鱼三样。鸡要整只的清炖,要选择公鸡,炖好后把鸡头立起来放;鱼蒸好后再在上面撒满红红的辣椒,而且三十晚上的鱼千万不要吃完,要留到初一再吃,这是象征着年年有余、五谷丰登,辣椒当然代表的就是红红火火了。

除夕晚上零点的时候,各家要把一个金元宝模型放在门外。而在湘潭一带有着一种古老而朴素的过年习俗:从正月初一到十五,不论是农村或城镇,到处可以看到舞龙灯。舞龙灯先要"接龙",即挨家挨户发请帖,凡是接了请帖的人家就依次进屋去舞龙灯表示祝贺。

湘中一带盛行舞龙灯,还传承着不少的巫风楚俗,如"接龙"、"收水"、"挂红"等,都表达了人们喜庆丰年的美好祝愿。

广东

在广州海丰一带,小辈向长辈贺年时,长辈会以红包或柑橘赏给晚辈。

潮州春节节食有菜粿、腐圆、酵包、管煎、五果汤。初四夜里,家家要点一盏灯,准备一缸水,叫做“等神水”。

东莞正月初一祭神,要供上糖上煮芋头,叫做“富贵有缘”。除夕晚上,一家人要吃团圆饭,潮汕人称之“围炉”。丰富是年夜饭的特色,吃菜时,要由头吃到尾,代表长长久久,吃鱼则要故意吃剩一些,代表年年有余。这是每个家庭大团圆的美好时刻。饭后大人们给孩童、子女给父母上辈,分发“压岁钱”。是晚农家水缸要贮满水,米缸要填满米,灯火不能熄灭,以象征“岁岁有余”、“年年不断炊”的好兆头。

四川

四川过年,年三十晚全家人一起吃年夜饭,十分丰盛,但不吃饺子。长辈带领男女老幼,男左女右地站立在祖宗的神位前,向神位焚香点蜡烧纸。向祖宗跪拜、上酒、供饭、焚化纸钱。

初一早上吃汤圆。腊肉、等种类繁多、数量也多的腌腊品,一般是前几天就煮好了的,要吃到过完年。要放鞭炮,初一至初三白天“走人妇”(串门),一般是看望年长、辈份高的亲戚,要带上鸡、蛋、面条、酒、叶子烟(烟叶)等这样的礼品。媳妇、姑爷回娘家,在农村比较远的还要住几天。晚上(城市中)狂灯会。白天场(庙会)、荼馆非常热闹,有许多川剧、评书等表演。

云南

云南过年时与汉族一样也要贴对联。但那"对联"是红纸剪成的各种图案。不仅"书写"方式不同,连贴的方式也别具一格。除夕之夜,全家老小每人拿着自制的春联,合唱立脚点《祝年歌》,依序在院里院外、菜地果园和田边地角为万物张贴。因为边贴边唱,白族的春联被称为"歌联"。大门上贴的是春树和大象的图案,由家中年纪最大的老人制作,最小的娃娃粘贴。贴好大门的"歌联",接着贴堂屋门、楼门、房门、厨房门,再贴犁、耙、鞍等生产工具,最后贴花草树木。"歌联"贴到什么东西上面,就以那种东西为"主题",唱首联歌"表达"联意"。

东北

东北民间在除夕有守岁的习惯。在大年三十要点长寿灯,彻夜通明。守岁又称“熬年”,在大年三十到来之前,别的门饰可以不要,但一定要贴上一副红彤彤、喜洋洋的对联。

大年初一的子时时分,全家男女老幼都换上新衣、新帽、新袜、新鞋,然后一起祭拜祖先,在供奉祖宗的神位前面点烛、烧香、焚纸、放炮,子孙跪拜祭祀。

大年三十直到正月十五元宵节,家家都要挂红灯笼,大年三十晚上要点亮灯笼,而且要点一宿,不能关灯,意味着益寿延年。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载