我们为何重视古代家训?其中的丰富内涵终身受用

中国古代家训产生于先秦、成熟于两晋至隋唐、繁荣于宋元,至明清时期由盛转衰,迄今已有数千年历史。身修而后家齐,家齐而后国治,中国人历来十分重视家训的整理与记录。古代家训不仅保存在各个家族的家谱之中,也留存于历代编写的单行本家训书籍中。它们既凝聚着中国古人的治家心得,又是中华优秀文化的重要载体。中国古代家训的内容丰富,受传统儒家文化“修身齐家治国平天下”观念的影响,大致可以概括为律己修身、读书治学、教育子女、睦亲齐家、出仕为官、普惠相助等几个主要方面。

律己修身

中国古代家训中关于个人修身的论述极多。如汉代王脩谈待人接物时如何培养审慎务实的气质:“行止与人,务在饶之。言思乃出,行详乃动。”与人交往,务必宽容;言语虽轻,需经过思考再说;行动之前,要周密计划不妄动。清代的曾国藩曾借书法练习,与其子曾纪鸿讨论进取精神的培养:“困时切莫间断,熬过此关,便可少进。再进再困,再熬再奋,自有亨通精进之日。不特习字,凡事皆有极困极难之时,打得通的,便是好汉。”清代康熙帝则在家训中强调居安思危心态的培养:“凡人于无事之时,常如有事而防范其未然,则自然事不生。若有事之时,却如无事,以定其虑,则其事亦自然消灭矣。”人在平常无事时,应时时保持一种有事在身的状态,并在实践中勤于防范、这样许多意外就不会发生;当然,现实中突发事件总是在所难免,万一出现时,则应该要求自己在心态上像无事般淡定从容,唯有头脑清醒,事情才能得到更好解决。

读书治学

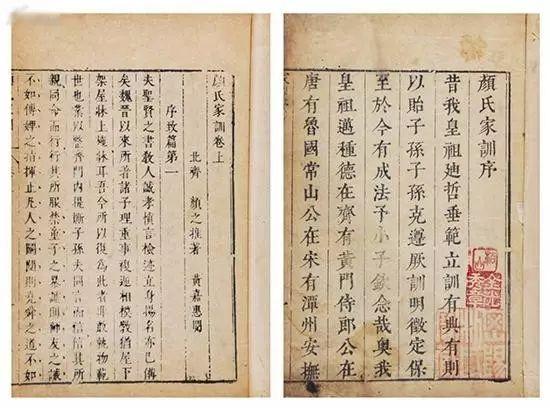

学习是中国古代家训的重要内容,由于不少家训撰写者自身就是杰出的学者,其个人的身份与学识使得他们格外关注读书治学,故而在家训中对求学的方法与路径多有阐释。一是强调读书需“经世致用”,读书要与社会实践相结合,读书的目的是为了开发心智、拓展视野,做明理有用之人。《颜氏家训》中提到,如果读书人“闭门读书,师心自是”,“但能言之,不能行之”,这样读书,只会成为陋儒,惹人耻笑,不如无学。二是强调读书应当“专精有恒”。求业之精,别无他法,要在博览群书之后,找到一个适合自己的专业方向,持续用力。曾国藩在写给四个弟弟的信中曾说:“用功譬若掘井,与其多掘数井而皆不及泉,何若老守一井,力求及泉而用之不竭乎?”掘井虽多却无泉可饮,坐这山、望那山之结果,往往会终生一无所成。三是强调读书应循序渐进。清康熙帝在《庭训格言》中说,“读书之法,当循序而有常致”。读书需遵循客观规律,保持适当的学习节奏与频率,保证学习过程中留有思考与复习的时间,正如明代何伦在《何氏家规》中所言:“略有疑惑,即为质问,不可草草揭过。俟一本通贯后,仍听先生摘其难者而挑问之,或不能答,即又思之,思之不通,然后复讲。”学习只有逐步推进,才能打下扎实的基础。

教育子女

中国人历来重视子女培养。古人常常认为,个人的成功并不意味着真正的成功,只有既实现个人价值与社会价值,同时又将子女培养成贤人君子,人生才得以圆满。而家训,正是中国古代家族培养子女的重要手段之一。

对待子女,首先是家中长辈应以身作则。司马光在《居家杂仪》中写到:“凡为家长,必谨守礼法,以御群子弟及家众”,要管束好子女,首先需自己身体力行,身教远胜于言传,只有言行一致、作风过硬,子弟才会对家长心存敬畏,自己所秉持的思想也才能真正为家庭成员所贯彻。

其次,应该引导子女成人成才,不能“爱而无教”。例如,当代药学家屠呦呦的先祖,明代学者屠隆在文集中谈到,子女不能有骄亢与粗鄙之气:“富贵纨绔之子,少而聪颖”,周围全是阿谀奉承之徒,容易目空一切。“一文出”,众人即吹捧班固、扬雄也只配做他们的奴仆;“一诗成”,食客们即夸奖他们与李白、杜甫也不相伯仲,结果孩子往往被过誉之辞冲昏头脑,就像长角的蛇,有翅膀的虎,骄傲自满到无以复加,因此当让子女知礼而谦虚。

此外,对孩子的教育要从早期开始,不能丧失教育的最佳时期。南北朝时期的颜之推在《颜氏家训》中写到,孩子幼年时期如不能及时教育他们,及至子女长大,“骄慢已习,方复制之,捶挞至死而无威,忿怒日隆而增怨,逮于成长,终为败德”。子女教育要在幼年时就重视起来,如果等到成年之后,傲慢的习性已经养成,这个时候再管教,不仅没有效果,还徒然让子女怨恨。

睦亲齐家

在古代中国,“齐家”是与“修身”同等重要的事。清代学者申涵光在《荆园小语》中有言:“和睦勤俭者家必隆,乖戾骄奢者家必败”,家庭成员和睦共处与勤俭持家是古代“齐家”的重要标准,在中国古代家训中,有关这一部分的论述不无经验之谈、肺腑之言。

家庭中只有营造出和睦的氛围,家庭成员共同团结在一起,才能将繁琐的家庭事务处理好。《颜氏家训》认为,“睦亲”,就是要处理好夫妻、父子、兄弟这三者之间的关系:“一家之亲,此三而已矣。”明末清初的朱伯庐在《朱子家训》中说:“家门和顺,虽饔飨不济,亦有余欢”,即使家中经济条件不够,但如果家庭和睦,有困难大家一起克服,宽容互助,家庭生活依然是温馨与令人愉悦的。

至于勤俭持家的论述,中国古代家训当中更是比比皆是,曾国藩的“治家八法”中,“勤俭持家”被列为首位;明代商书《生意世事初阶》中更有一段十分生动的描写,谈到如何让经常与金钱打交道的家人理解“勤俭持家”的重要性。当商人子弟成长到一定年龄,家长如果觉得他适合经商,就应该安排他去店铺里实习,但最好不要安排他先去大店。因为“大店本钞大、生意大、气概大、眼眶大,穿的是绸缎,吃的是美味,将上等排场逐日看在眼里,则渐习渐染,嘴馋身懒,岂不误却终身?”大店的繁华让孩子在尚未学会技能之前,就先销蚀了意志,应该把他先送到艰苦的小店去接受锻炼:“论穿不过布衣,论吃不过淡饭,银子细算,分文毫厘,不肯费用,只讲勤俭,不务奢华。寻常日用所需,犹如居家一样,况且烧锅煮饭,上门下门(板),诸般粗活,都要他做。他既受过这般苦楚,见过这等行为,就晓得银钞来于难处,而亦知当家过日。”待子弟在小店里明白了当家度日需勤俭的道理,再把他送回大店:“从前受过磨砺,到此时毕竟超群”。古人从漫长历史中早已总结出经验,和顺勤俭实为治家之本、齐家之法。

出仕为官

中国古代家训有许多为官员所撰写,或者子孙中有人从政,故而不少家训即是官箴,或者专门在家训书中列有“官箴”一类。如清代宰相张廷玉告诫子孙要清白为官:“居官清廉乃分内之事。”清代大臣吴汝纶也告诫家人:“作官之钱,皆取之百姓,非好钱也,故好官必不爱钱。”宋代学者吕祖谦谈及为官三原则:“当官之法,惟有三事,曰清、曰慎、曰勤,知此三者,则知所以持身矣。”这些都强调廉洁从政对于为官的重要意义。

又如从政者如何选人用人,古代家训中也有大量论述。唐太宗在《帝范》中说道:“照车十二,黄金累千,岂如多士之隆,一贤之重!”再多的黄金珠宝,也不及人才重要。当然,人无完人,关键是要将人才放在合适的位置上,“智者取其谋,愚者取其力,勇者取其威,怯者取其慎,无智愚勇怯,兼而用之”,从而做到“良匠无弃材”。此外,正如唐代苏瓌在《中枢龟镜》中劝勉其子苏颋所言:“举一官一职,一将一帅,须其材德者,听众议以命之,公是非即无爽矣。”选拔人才还应广泛听取意见,并做到选拔流程公开透明,这样才能服众。

普惠相助

古代中国一直强调“仁政”思想,“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”的观念深入人心。不少家族都提倡在力所能及的范围内,设立义庄、义学、义田、义冢等,对生活困难的族人予以帮助。以义庄为例。文献记载,我国最早的义庄由宋代学者范仲淹创办。范仲淹因年少时坎坷多难,故成名后对族中清贫者殊为怜悯,他通过义庄对族中贫困人口予以特别照顾,以此恤其饥寒。

随着社会不断向前发展,中国古代家族的救助范围也逐渐由周济兄弟族人扩展至乡邻甚至路人。如宋元明时期的浦江《郑氏规范》中,明确提出要周济贫困无依的乡邻,“其鳏寡孤独果无以自存者,时赒给之”。同时,当地若需修桥补路,“子孙倘有余资,当助修治,以便行客”,隆暑季节,还应在大路旁设茶水“以济渴者”,这种推己及人、普惠相助的思想,最终将古代中国的“家”与“国”联系在一起。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}