约翰·沃尔夫冈·冯·歌德

简介

约翰·沃尔夫冈·冯·歌德(Johann Wolfgang von Goethe,1749年8月28日—1832年3月22日),出生于美因河畔法兰克福,德国著名思想家、作家、科学家,他是魏玛的古典主义最著名的代表。

生平

出生与青少年时期(1749年-1765年)

牡鹿沟街上的房子,歌德出生地

歌德的父亲约翰·卡斯帕·歌德(1710年-1782年)是帝国议会的成员。约翰·卡斯帕·歌德首先就读于全国最好的学校之一:萨克森-科堡大公国的首府科堡的卡西米利安乌姆中学,随后到莱比锡学习法学,在韦茨拉尔的最高法院工作,又到罗马和巴黎旅行,最后定居于他的故乡法兰克福。他家住在牡鹿沟街上的一所很宽敞的房子里。他在这里发展自己的兴趣爱好,致力于建立一间自然博物陈列室和搜集绘画。

歌德的父母

歌德的母亲,卡特丽娜·伊丽莎白·歌德(1731年-1808年),娘家姓泰克斯托(Textor),是法兰克福市长约翰·沃尔夫冈·泰克斯托(1693年–1771年)和妻子安娜·玛格丽特·泰克斯托(1711年–1783年)的长女,这位法兰克福市长的女儿在17岁时嫁给了当时38岁的议员约翰·卡斯帕·歌德。歌德的父亲以岳父的名字给长子命名。

除了1750年12月7日出生的妹妹科尼丽亚·弗里德里柯·克里斯蒂娜之外,约翰·沃尔夫冈·冯·歌德的其他兄弟姐妹都很早夭折了。1758年,歌德染上了天花。

歌德受到父亲和家庭教师的教育,也学习骑术和击剑。

歌德很早就已经对文学产生了兴趣。在这方面他首先把注意力投向了克洛普斯托克和荷马。14岁时,他就想参加一个田园诗协会。同时,他也喜欢戏剧,因此在法国占领期间他频频造访法国剧院。1763年他在一场音乐会上见到了当时年仅7岁的莫扎特。

1765年9月30日他离开法兰克福,到莱比锡学习法学。

学习和狂飙时期(1765年-1775年)

莱比锡(1765年-1768年)

1765年的肖像画

1765至1768年间,歌德在莱比锡学习。他听了作家盖勒特(Christian Fürchtegott Gellert)的诗艺讲座,并参加了他的写作风格练习。同时他也接受了莱比锡学院院长安瑟的绘画课程。他爱上了凯特馨·勋考普夫(Käthchen Schönkopf),并在欢乐、轻快的诗句中,以洛可可的风格传统歌颂了这段爱情。(诗集《安内特》(Annette))

莱比锡市最著名的和拥有第二长历史的饭店:奥厄巴克斯·凯勒饭店和这里的浮士德的故事给他留下了很深的印象,以至于奥厄巴克斯·凯勒成了他在戏剧《浮士德》的第一部中涉及的唯一的真正存在的地方。一次大咯血使得歌德不得不中断学业,于1768年8月28日返回法兰克福。

法兰克福/斯特拉斯堡(1768年-1770年)

歌德度过了一段一年半之久的康复期,其间病症屡有反复。在此期间,他受到了母亲和妹妹的悉心照料。他母亲的一位女友苏珊娜·冯·克勒滕斯伯格(Susanne von Klettensburg)使他接触到了虔信主义的观点。

1770年他离开法兰克福,遵照父亲的意愿到斯特拉斯堡完成自己的学业。在斯特拉斯堡,他认识了牧师的女儿弗里德里克·布里翁(Friederike Brion),并把一些诗献给她,其中有:《欢会与离别》、《Sessenheimer Lieder》和《野玫瑰》等。

歌德在韦茨拉尔(1772年)

1772年5月10日,歌德在法学学习的结业阶段作为候补官员来到了韦茨拉尔的帝国最高法院。同年5月25日,他开始在帝国最高法院实习。他住在韦茨拉尔的姑妈,同时也是枢密官夫人的朗厄太太(Susanne Cornelia Lange)给他介绍了一间房子,他就和在莱比锡求学时所认识的,莱比锡市长的儿子伯恩(Jakob Heinrich Born)住在一起。在经历了与 夏绿蒂·布夫 ( 德语 : Charlotte Buff ) 之间的不幸的爱情之后,歌德于1772年9月11日离开了韦茨拉尔。

歌德刚刚结束了法学的学习,并准备按照父亲的意愿拓展他在财政法和诉讼的进行方面的知识。歌德的父亲对自己的独子寄予厚望:他的目标是让儿子成为法兰克福的一个乡长。因此,他很早就让儿子熟悉和背诵法律书籍。

这次在帝国最高法院的实习对歌德并非不重要。他对帝国最高法院的情况很感兴趣,因为他希望能够从中获得一幅帝国现状的图景。他察觉到司法实践中的变化,并且可以把这些变化当成一个整体作出概观;但他同时也意识到了在学习结束的时候他的专业知识的不足。歌德希望依照进步的、人本主义的裁决和实践,以及系统、严谨地建立的、顾及心理和社会因素的法规工作。

1774年的肖像画,Georg Friedrich作

然而,他很少去帝国最高法院,也很少将其看成一个学习的场所。这是由于,一方面,他看到了德意志的糟糕的社会状况的一个表现:腐败,所以对司法实践产生了怀疑。歌德的父亲在歌德还是个孩子的时候就已经抨击过这种不良现象。另一方面,歌德不信任帝国最高法院和1767到1776年间的检查活动。歌德和他在旅店里认识的很多青年法律工作者一样,认为这种情形不可能好转。后来歌德在他的自传《诗与真》里写道,他在童年时期就已经表示过,他想做法律工作者不是出于对法律的兴趣而是出于对旅行的热爱。

在使馆秘书耶路撒冷(Karl Wilhelm Jerusalem)于1772年10月底自杀后,歌德于1772年11月6日至10日短暂地重返韦茨拉尔。歌德认识耶路撒冷,后者的自杀是歌德创作《少年维特的烦恼》的起因。在这部小说中,歌德将自己与他倾慕的夏绿蒂·布夫的经历和耶路撒冷的命运—这是他通过与在耶路撒冷死前不久还与此人有联系的人的谈话而探究到的——融为一体。这部小说获得了巨大的成功,并引发了感伤主义和狂飙突进文动。

魏玛(1775年-1805年)

1776年,歌德作为枢密公使馆参赞开始为萨克森-魏玛-艾森纳赫公国服务,并获得了更多的政治任务。他在大公送给他的带花园的房子(歌德屋)中住了六年,并按照公园的规格亲自设计和建设了房子周围的花园。他也在图林根的伊姆河(die Ilm)边的自然风景公园的设计中扮演了重要角色。他在日记中写道:“我希望上帝使我成为园丁或实验员,这样我该多幸福啊。”

他认识了贵族妇女 夏洛特·冯·施泰因 。他们保持了一段十年之久的亲密关系。

1779年肖像画,Georg Oswald May作

1779年他被提升为枢密顾问。他接受比他年轻8岁的大公卡尔·奥古斯特的让他在微型小国魏玛任职的建议是为了进行政治上的改革。在议会中歌德的职权越来越大。政治——即使在他不再担任公务之后——一直是他关注的领域。

这一年他开始进行深入的自然科学研究。

1780年6月23日,他成为魏玛共济会分会:阿玛利亚(Amalia)分会的学员,1781年6月23日,歌德成为正式会员,1782年4月2日升任会长。在他升迁的几周后,阿玛利亚分会不得不停止工作,因为当时共济会的活动遇到了敌对情绪。

1782年大公把一所妇女广场(Frauenplan)边的房子租给歌德,1792年它最终被送给了歌德。在这里歌德一直居住到去世。妇女广场边的花园也是诗人自己建设的。(1885年,歌德的最后一名孙辈后代和继承人去世后,这所妇女广场边的房子就被宣布为国家博物馆。二战后这所房子遭到严重破坏,所以园艺师、作家卡尔·福斯特(Karl Foester)来到魏玛并重新建设了花园)。

1777年歌德进行了第一次哈尔茨山之旅。12月10日,他登上了布罗肯山(der Brocken),这被认为是首次冬季攀登此峰的行动。1783年他进行了第二次哈尔茨山之旅。此后的1784年他进行了第三次,也是最后一次哈尔茨山旅行。

1784年歌德在人类的颅骨旁发现了颌间骨。

意大利之旅(1786年-1788年)

缇士拜恩1787年的画作“歌德在意大利”

1786年歌德仓促地离开了祖国的土地。在魏玛,只有他亲密的侍从兼秘书赛德尔(Philipp Seidel)知道他此行的目的地。在意大利,歌德自称“菲利普·米勒”(Filippo Miller)。他给家里写的第一批信件没有署明日期。到了罗马,歌德才向亲友报告了自己真实的决定和打算:他要在意大利呆相当长的时间。

歌德在《意大利游记》中描述了他的意大利之旅。1786年他在罗马结识了画家缇士拜恩,1787年他同缇士拜恩和其他人到那不勒斯旅行。同年缇士拜恩的著名油画“歌德在意大利”诞生了,画中描绘了在罗马的丘陵地带的旅人歌德。歌德也在那里认识了安格莉卡·考夫曼。

1788年到1805年

大约从40岁起,歌德的身体就变得僵硬和难以行动。他受到严重的椎间盘损伤和多根胸椎变形之苦。

1795年他开始了与席勒的友谊。席勒最初是作为历史学教授来到耶拿的。他们的友谊一直延续到1805年席勒去世。

1798年歌德写下了哀歌“植物的变形”。

1805年之后

1811年的肖像

席勒去世后一年,歌德和克里斯蒂安娜·福尔皮乌斯结了婚。歌德从1789年起与她同居,两人生有一子:奥古斯特。

在埃尔福特召开诸侯大会之际,拿破仑一世接见了歌德,并授予他荣誉军团勋章。

1814年歌德到莱茵河和美因河地区旅行。1817年他开始写作《我的植物学研究的历史》,创办《谈自然科学,特别是形态学》杂志(直到1824年)。

他与矿物学家、植物学家施坦博格、音乐家菜尔特结成友谊。

1832年3月22日,歌德因病离开了人世。他的著名遗言是:“多些光!”。4月26日葬于诸侯墓地。

生活侧面

50分的纪念邮票

歌德是一个有魅力的人物,其中最重要的原因就是他的人生的丰富性。这表现在许多相互映衬的方面。基本上每个这样的方面都被人研究了整整数十年之久,并在一定程度上构成了一篇独立的传记。

两个特别的方面就是他和女人的关系和他的疾病,上述两者是这样对抗的:女人通常标志着歌德生活发展的开始——新的一页被打开,而(一些严重的)疾病表示末尾、结束,也可能是逃避。

歌德和女人

安娜·卡特丽娜·勋考普夫 ( 德语 : Anna Katharina Schönkopf ) (或被称为“凯特馨”(Käthchen)和“安内特”(Annette))(1746-1810)是铸锡匠勋考普夫(Christian Gottlieb Schönkopf)的女儿。歌德在莱比锡求学期间在他们家吃午饭。

1766年歌德在那里认识了比他大3岁的凯特馨,并爱上了她。这份爱激发他创作了洛可可风格的轻快的抒情诗(其中之一就是所谓的《安内特之歌》)。1768年春季这段一开始就遭受压力的关系因为歌德极度的嫉妒而结束。

在这段关系期间歌德创作了剧本《恋人的情绪》。在这部恋爱剧中,当一个嫉妒的恋人意识到他也可能不忠实时,就摆脱了他的嫉妒心。

在关系结束之后,歌德仍给安娜·卡特丽娜写了几封——完全是彬彬有礼的——信。她在1770年嫁给了受人尊敬的法学工作者卡纳(Karl Kanne)博士,他日后成了莱比锡市的副市长。

知名作家锺肇政的著作《歌德激情书》主要内容就是描写歌德和他的红粉知己的关系。

苏珊娜·冯·克勒滕斯伯格

弗里德里克·布里翁

夏洛特·布夫

马克西米利安娜·冯·拉·罗歇,海德堡浪漫主义的代表、作家布伦塔诺的母亲

莉莉·勋纳曼(Lilli Schönemann)

亨利埃特·冯·吕特维茨(Henriette von Lüttwitz)

夏洛特·冯·施泰因

克里斯蒂安娜·福尔皮乌斯

玛利安娜·冯·维勒莫

乌尔莉柯·冯·勒夫茨沃

克洛娜·施罗特

克里斯蒂安娜·弗里德里柯·威尔翰米娜·弗罗曼(Christiana Friederike Wilhelmine Frommann)即米娜·海尔茨利普(Minna Herzlieb)。诗人在《亲和力》中以“奥蒂莉”的形象为她树立了永恒的纪念碑。

萨克森-魏玛-埃森纳赫的安娜·阿玛利,魏玛的资助人

歌德的朋友

弗里德里希·席勒

卡尔·维希·冯·科内博尔(诗人、翻译家)

卡尔·奥古斯特大公

约翰·彼得·埃克曼(诗人)

约翰·戈特弗里德·冯·赫尔德(诗人、思想家)

弗里德里希·冯·缪勒(Friedrich von Müller)

费利克斯·门德尔松(德国浪漫乐派音乐家)

歌德的“敌人”

雅各布·米夏埃尔·莱茵霍尔特·伦茨(狂飙突进运动中的作家)

海因里希·冯·克莱斯特(剧作家、短篇小说家、散文家、出版家)

疾病

位于法兰克福的一座歌德雕像,2006年拍摄

1758年:歌德罹患天花,直到老年他的身上仍留有此病的疤痕

1768年:在莱比锡求学期间歌德患了一场危及生命的大病(颈部肿瘤及大咯血,大概源于肺结核形成的空洞),这可能是精神危机的外部表现。歌德返回法兰克福。此后就是一段一年半之久的,有时被病症反复和意志消沉打断的康复期。

1801年:歌德罹患面部丹毒

1805年:肾结石伴有频繁的绞痛

1823年:首次心肌梗塞及心包炎

1830年:又一次大咯血

1832年:又一次心肌梗塞并心源性休克,及肺水肿

自然科学研究

在魏玛期间,歌德开始研究自然科学,最主要的是地质学和植物学。他首先在意大利寻找一种“原始植物”。作为植物学家,他的科研的出发点: 所有的都是树叶,这种简单性使得最大程度的多样性成为可能 ,现在在科学上似乎不成立。他本人将色彩学视为他在自然科学方面的主要研究对象。从物理学的角度出发,他的色彩学研究缺乏科学性。 但是20世纪最重要的物理学家却对歌德的研究成果发表过意见 。在动物学方面,歌德以在人类的胚胎中发现颌间骨而闻名。

歌德在自然科学方面的晚期作品有《植物的螺旋形倾向》(1831),在这部作品中,歌德指出:生物倾向于发展成螺旋形。

假如更多地关注歌德的科学方法,即自然研究的基础,而不是单一的研究成果,就会发现,他的科学方法跟浪漫主义的自然哲学不同。他的方法,是经验主义的(而非抽象推论的),跟实证论的经验主义不同,它并不把人当成外在的观察者,而是把人当成观察对象内部的,从属于观察对象的对象来对待。

作品

歌德的一个特点是,将已经开头的作品搁置几年,有时是数十年之久,将已经发表的作品进行重大的修改,将一些完成了的作品压下很长时间才付印。

完成一张以时间为顺序的作品列表很难,因为加工作品的时间段经常不明确,而首印的年份又和歌德的创作过程并不一致。以下的列表大致(可能并不准确)依照作品诞生的时间为序。

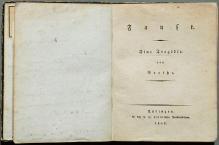

1808年出版的《浮士德》的第一部

1932年出版的《浮士德》封面

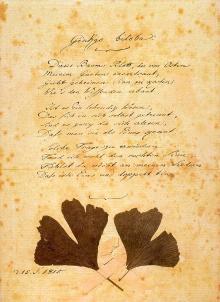

1815年他为银杏写的诗歌

《恋人的情绪》(恋爱剧),1768年创作,1806年付印

《同谋犯》(喜剧),1769年开始创作,1787年付印

《铁手骑士盖兹·冯·贝尔力希杰》(剧本),1773年

《普罗米修斯》(两幕剧,未完成),1773年

《普罗米修斯》(诗歌),1774年

《新的道德-政治木偶戏》,1774年

《布雷伊长老的谢肉节剧》,1774年

《普伦德尔斯镇的年市》, 1774年

《神,英雄和维兰特》(Wieland)(笑剧),1774年

《克拉维戈》(悲剧),1774年

《神灵的问候》(诗歌),1774年

《少年维特的烦恼》(书信体小说),1774年,第2版,1787年

《艾格蒙特》(悲剧),1775年开始创作,1788年付印,作曲家贝多芬给这部作品配乐

《欧文和埃尔米勒》(配唱戏剧),1775年

《威廉·迈斯特的戏剧使命》(“原迈斯特”,小说),始于1776年,1911年付印

《施黛拉》,为恋人们写的戏剧,1776年

《在陶里斯的伊菲革涅亚》(戏剧),散文版1779年,1787年付印

《托尔夸托·塔索》(戏剧),始于1780年,1790年付印

《论人类与动物的颌间骨》,1786年

《罗马哀歌》,作于1788年至1790年

《威尼斯警句》,1790年

《浮士德》,片断,1790年

《光学论文》(论文,2卷本), 1791年/1792年

《大科夫塔》(喜剧),1792年

《平民将军》(喜剧),1793年

《列那狐》(动物叙事诗),1794年

《在所有美好的时刻》(共济会分会会歌),1775年

《德意志逃亡者讲述的故事集》(框形结构小说),1795年

《威廉·迈斯特的学习年代》,1795年/1796年原文

《克塞尼恩》(《赠辞》)(诗歌,和席勒合作完成),1796年

《浮士德 一部悲剧》,(《浮士德》的第一部分),始于1797年,1808年第一次以此题目付印

《魔法师的学徒》,1797年

《邦弗尼托·切利尼的人生》(Benvenuto Cellini)(文章),1797年

《中篇小说》,始于1797年

《赫尔曼与窦绿苔》(以六音部诗行写成的牧歌),1798年

《私生女》(悲剧),1804年

《威廉·迈斯特的漫游年代》(小说),始于1807年,1821年付印,增订版1829年原文

《潘多拉》(为节日创作的戏剧),作于1807年/1808年,1817年付印

《亲和力》,1809年原文

《论色彩学》(科学论文),1810年

《我的生平 诗与真》(自传作品,4卷本),1811年至1833年

《关于歌手人们有很多可说》(为感谢歌手而作的共济会的诗歌),1815年

《当回报最亲爱者的时候》 (为保守秘密而作的共济会的诗歌),1816年

《意大利游记》,1816年/1817年

《好女人》,1817年

《论艺术和古代》 (6卷本,和梅耶(Johann Heinrich Meyer)合作),1816年至1832年

《庄严的教团节日:“50年已经过去”》(对于授予他参加共济会50周年荣誉证书的诗歌形式的谢辞), 1820年

《西东诗集》(诗歌),1819年

《悼词起首》 对已故共济会里德尔(Ridel)分会长的悼词,1821年

《法国的政治运动》(报告),1822年

《讲话:对于维兰特兄弟般的纪念》 (Wieland)(共济会悼词), 1830年2月8日歌德致悼词

《浮士德 II》(《浮士德》的第二部分),1833年(遗作)

《箴言和沉思》,1833年(遗作)

人物影响

《浮士德》作品跟荷马史诗、但丁的《神曲》和莎士比亚的《哈姆雷特》并列为约翰·沃尔夫冈·冯·歌德欧洲文学的四大古典名著,《威廉·迈斯特》分《学习时代》和《漫游时代》两部。

歌德对世界文学影响巨大。他的作品被翻译成48种语言,是各国经典的重要组成部分。歌德通晓多种语言,熟悉欧洲国家各历史时代的文学作品和形式,他翻译、戏仿或用这些作品的风格写作。《浮士德》简直是欧洲文学传统的汇集。歌德还对世界各地的民歌有着浓厚的兴趣,积极搜集欧洲主流之外的作品。他参与“世界文学”的最突出的例子是两本诗集《西东诗集》和《中德四季晨昏杂咏》。前者受波斯诗人哈菲兹影响,后者受中国戏剧和小说影响。歌德希望借文化了解来提高宽容度,他的“世界文学”应该称之为“跨文化交流”,指一系列的全球对话和交换。在这些对话和交换中,不同文化的共性日趋明显,个性却也并未被抹杀。歌德通过广泛的学术阅读、文本翻译来了解世界上各种文化的观点,并宽容地对待这些观点,平静地接受或忽略它们。歌德赞同康德艺术和科学相互启发的观点。他的科学实践以及“世界文学”实践都是为了寻找一切生命体在不同中体现出的统一和和谐。

歌德作品传入中国大概是在戊戌前后。1922年,郭沫若全译的《少年维特之烦恼》正式出版,其后他又陆续译出《浮士德》。值得一提的是,歌德的作品对中国启蒙运动发挥过积极影响。新中国成立后,随着中德文化交流的发展,歌德及其作品像一颗闪烁的明星,在中国放射出愈加灿烂的光芒。人民文学出版社出版了汇集中国三代歌德研究者和翻译家学术成果的十卷本《歌德文集》,成为中德文化交流史上的一大盛事。20世纪30年代《浮士德》已走进大学课堂,在有的学校开设的“西洋名著选读”课上被研读。到抗战爆发前夕,短短十几年,歌德的主要作品除《威廉·曼斯特的漫游时代》和《亲和力》两部长篇未译外,几乎全有了中文译本。歌德在中国的流行程度可见一斑。

人物评价

恩格斯说过:“歌德有时非常伟大,有时极为渺小”,“在他心中经常进行着天才诗人和法兰克福市议员的谨慎的儿子、可敬的魏玛的枢密顾问之间的斗争。”恩格斯甚至曾经把歌德和黑格尔并提,给予高度的评价,称“歌德和黑格尔各在自己的领域中都是奥林匹斯山上的宙斯”。

哲学家黑格尔对歌德的思路有着及其深刻的理解,他准确地指出,“歌德的初始现象并不已经意味着一种理念,而是意味着一种精神——感性的本质,在纯粹的本质概念和感性世界的偶然现象之间进行调和。”

人物轶事

歌德的语言有时不得不让人钦佩。话说一次歌德在公园里散步,在一条仅能让一个人通行的小路上和一位批评家相遇了。“我从来不给蠢货让路。”批评家说。“我恰好相反!”歌德说完,笑着退到了路边。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}