苏轼

生平

家世

初唐大臣苏味道之后(眉山三苏祠七世牌位)。祖父苏序,表字仲先。祖母史氏。苏轼生于宋仁宗景祐三年 ,是宋代著名文学家,和其父苏洵、其弟苏辙并称“三苏”。其父名之“轼”意为车前的扶手,取其默默无闻却扶危救困,不可或缺之意 。苏轼生性放达,好交友

仕途

嘉佑二年(1057年),苏轼与弟弟苏辙一同进京参加会考,主试官是欧阳脩。苏轼以一篇《刑赏忠厚之至论》的论文得到考官梅尧臣的青睐,并推荐给主试官欧阳修。欧阳修亦十分赞赏,原本欲拔擢为第一,但又怕该文为自己的门生曾巩所作,为了避嫌,列为第二。结果试卷拆封后才发现该文为苏轼所作,而取为第一的却是曾巩的作品,正是阴错阳差,弄巧成拙。到了礼部复试时,苏轼再以《春秋对义》取为进士第一。

宋英宗治平时父苏洵过世,苏轼回蜀守丧,英宗怜之,同意以官船载运苏轼一家。宋神宗熙宁二年,任祠部员外郎,反对王安石变法中的一些作为,王安石于是屡次在神宗前诋毁苏轼,司马光、范镇举荐苏轼作谏官,王安石力反之,皇帝想让苏轼写起居注,王安石向皇帝进言,说苏轼在回家守丧时,乘机贩运苏木(一种染料),最后皇帝放弃这个任命。三年,因为苏轼一直反对王安石,王安石门下的御史谢景温又诬陷苏轼贩卖私盐,范镇极辩苏轼贩盐之诬,并愿意退休负责。

熙宁三年(1070年),苏轼担任当年度的科举主考官,苏轼本欲拟上官均为第一名(状元),因发现上官均的策论有诋毁王安石变法的情况,便改上官均为第二名。

熙宁五年(1072年)苏轼因不堪新党的,求外职,皇帝本欲予以知州,但王安石只愿与之颍州通判,皇帝最后折中,让苏轼担任比较好的杭州通判,三年之后升为知州,连知密州、徐州、湖州。熙宁十年四月,赴任徐州,是年七月七日,黄河决口,水困徐州,苏轼参加救灾。

元丰二年(1079年),四十三岁时,因乌台诗案入狱,几死,因为写文章向朝廷诀别,太皇太后曹氏、王安礼等人出面力挽,皇帝动心,苏轼终免一死,贬谪为“检校尚书水部员外郎黄州团练副使本州安置”,为其文学创作生涯的重要阶段,而神宗亦爱其才,终得以保全,翌年被贬至黄州(今湖北省黄冈市),在黄州“深自闭塞,扁舟革履,放浪山水之间,与渔樵杂处” ,与张怀民交游,也结交禅门人士,当时佛印担任庐山归宗寺住持,与苏轼时有往来 。苏轼有〈戏答佛印偈〉曰:“百千灯作一灯光,尽是恒沙妙法王,是故东坡不敢借,借君四大作禅床。”元丰七年离开黄州。

宋哲宗即位,回朝任礼部郎中、中书舍人、翰林学士,元祐四年(1089年)拜龙图阁学士,曾出知杭州、颍州等,官至礼部尚书。绍圣元年(1094年)被章惇贬谪至惠州、儋州(海南岛)。北还后第二年夏天因冷饮过度,下痢不止,又误服黄芪,结果病情恶化,“齿间出血如蚯蚓者无数”,于常州孙氏馆病卒, 终年六十四岁。宋孝宗赐谥号“文忠”。

苏轼在政治上不属于任何派别,也因此疲于应付新旧党争,遇事“如食内有蝇,吐之乃已” ,苏轼既反对王安石比较急进的改革措施,也不同意旧党司马光尽废新法 ,在新旧两党间均受排斥,仕途坎坷,时常远贬外方,不过他在各地居官清正,为民兴利除弊,政绩颇善,口碑甚佳,杭州西湖的苏堤就是实证。

性格

苏轼生性放达,为人率真,深得道家风范。好交友、好美食,创造许多饮食 ,好品茗 ,亦雅好游山林 ,黄庭坚称他“真神仙中人” 。

风格

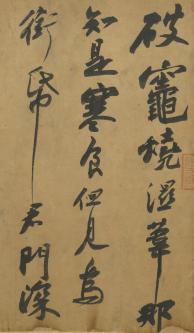

苏轼的书法作品《寒食帖》

其文 汪洋 恣肆,明白畅达,曾自谓:“大略如行云流水,初无定质,但行于所当行,常止于所不可不止,虽嬉笑怒骂之辞,皆可书而诵之。” 其诗清新豪健,善用夸张比喻。其体浑涵光芒,雄视百代,有文章以来,盖亦鲜矣。一时文人如黄庭坚、晁补之、秦观、张耒、陈师道,举世未之识,轼待之如朋俦,未尝以师资自予也。 黄州词,是苏词的奇观;黄州文,则是苏文的高峰;《赤壁赋》是其高峰之巅。黄庭坚曾批评苏轼说:“东坡文章妙天下,其短处在好骂,慎勿袭其轨也。” 陈岩肖说:“坡为人慷慨疾恶,亦时见于诗,有古人规讽体。” 陈师道说:“苏诗始学刘禹锡,故多怨刺,学不可不慎也。”

诗风

苏轼工诗,与黄庭坚合称“苏黄”。现存约二千七百多首 ,其诗内容广阔,风格多样,而以豪放为主。对后人影响最大的也是抒发人生感慨和歌咏自然景物的诗篇,表现出宋诗重理趣,好议论的特征。〈饮湖上初晴后雨〉写西湖之美:“水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”

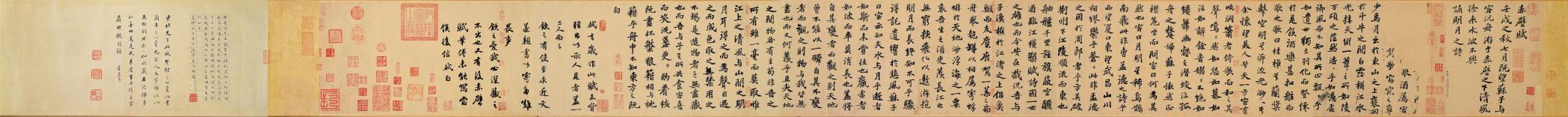

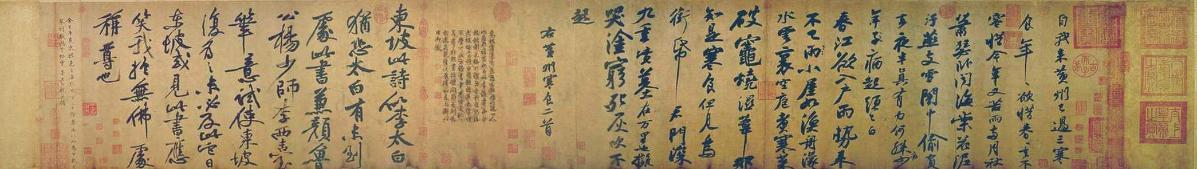

元丰四年暮春三月,东坡写下〈黄州寒食诗帖〉。此帖为两首五言古风,诗句沉郁苍劲,低回长叹,极富感染力。其书法笔力沉劲,气势磅礴,在书法史上影响很大,后世誉为〈兰亭序〉、〈祭侄帖〉之后的“天下第三行书”。黄庭坚在此帖后题跋:“东坡此诗似李太白,犹恐太白有未到处。此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。它日东坡或见此书,应笑我于无佛处称尊也。”朱弁《曲洧旧闻》:“东坡文章至黄州以后,人莫能及,唯黄鲁直诗时可以抗衡;晚年过海,则鲁直亦瞠乎其后矣。”

白称诗仙,古体绝伦;杜诗律圣,拓宇七言;东坡晚出,各体皆能,无题不作,比配诗神。

词风

现存三百四十多首 《 念奴娇·赤壁怀古》、《 水调歌头·明月几时有》、《定风波》传诵甚广。

苏轼扩大词的内容,抒情写景、说理怀古、感事等题材,无一不可入词。苏轼提高词的意境,扩大和开拓词境,提高格调,豪放词以外,也有清旷飘逸、空灵隽永、以至缠绵妩媚之作。

苏轼词风豪放(王国维曰“东坡之词旷”),将词“诗化”,笔力雄健,个性鲜明,展现出作者旷达、爽朗的个性,多豪情壮语,意气昂扬,感情奔放,想像丰富奇特。

体裁和音律上,苏轼不喜剪裁以就声律,词的文学生命重于音乐的生命。苏词作品往往有序,阐明词的内容,或作词的原委、时间、地点,事实分明。

相传苏轼官翰林学士时,曾问幕下士:“我词何如柳七(柳永)?”幕下士答曰:“柳郎中词只合十七八岁女郎,执红牙板,歌‘杨柳岸晓风残月’。学士词须关西大汉,铜琵琶、铁绰板,唱‘大江东去’。”

赋风

前赤壁赋,后赤壁赋,洞庭春色赋,中山松醪赋。

前赤壁赋,现藏于台北故宫博物院,尺寸23.9 × 258 cm

书风

苏轼晚年用笔沉着,早期书法代表作为〈治平帖〉,笔触精到,字态妩媚。中年代表作为〈黄州寒食诗帖〉。此诗帖系元丰五年(1082年)苏轼因为乌台诗案遭贬黄州时所写诗两首。 诗句沉郁苍凉又不失旷达,书法用笔、墨色也随着诗句语境的变化而变化,跌宕起伏,气势不凡而又一气呵成,达到“心手相畅”的几近完美的境界。所以元朝鲜于枢把它称为继王羲之〈兰亭序〉、颜真卿〈祭侄文稿〉之后的“天下第三行书”。晚年代表作有行书〈洞庭春色赋〉、〈中山松醪赋〉等,此二赋以古雅胜,姿态百出而结构紧密,集中反映了苏轼书法“结体短肥”的特点。其最晚的墨迹当是〈与谢民师论文帖〉(1100年)。

其代表作有〈黄州寒食诗帖〉、〈天际乌云帖〉、〈洞庭春色赋〉、〈中山松醪赋〉、〈春帖子词〉、〈爱酒诗〉、〈寒食诗〉、〈蜀中诗〉、〈人来得书帖〉、〈答谢民师论文帖〉、〈江上帖〉、〈李白仙诗帖〉、〈次韵秦太虚诗帖〉、〈渡海帖〉、〈祭黄几道文卷〉、〈梅花诗帖〉、〈前赤壁赋〉、〈东武帖〉、〈北游帖〉、〈新岁展庆帖〉、〈宝月帖〉、〈令子帖〉、〈致南圭使君帖〉、〈次辩才韵诗〉、〈一夜帖〉、〈宸奎阁碑〉、〈致若虚总管尺牍〉、〈怀素自序〉等。苏轼的书法,后人赞誉颇高。最有发言权的莫过于黄庭坚,他在《山谷集》里说,“本朝善书者,自当推(苏)为第一”。

‘黄州寒食诗帖跋’(黄庭坚书、左)、‘黄州寒食诗帖’(苏轼书、右) 纸本34.2×199.5cm,台北・故宫博物院藏

画风

能画竹,学文同,也喜作枯木怪石。主张画外有情,画要有寄托,反对形似与束缚,提倡“诗画本一律,天工与清新”,明确地提出“士人画”的概念,对此后“文人画”的发展奠定了一定的理论基础。存世画迹有〈枯木怪石图卷〉、〈潇湘竹石图〉。

著作

苏轼现存于世的文学著作共有2700多首诗,300多首词,以及大量散文作品。

〈刑赏忠厚之至论〉,嘉祐二年(1057年),应试时所写,最早的成名文章。

《南行集》,嘉祐四年(1059年),与父亲和弟弟合编的中的40多首诗,最早的一批诗作。

《苏沈良方》,今传是沈括在《良方》的基础上,增益苏轼的医药杂说而成。

最早的词则写于熙宁五年(1072年)。

诗文有《东坡七集》《东坡集》《东坡词》等。

存世书迹有〈答谢民师论文帖〉、〈祭黄几道文〉、〈前赤壁赋〉、〈黄州寒食诗帖〉、〈题西林壁〉、〈饮湖上初晴后雨〉等。

画迹有〈枯木怪石图〉、〈潇湘竹石图〉等。

因南宋皇帝宋高宗、宋孝宗等对他其人其作的推崇,有宋一朝整理出版了《苏文忠公诗合注》《苏文忠公全集》等多部集作。《苏文忠公全集》又称《东坡全集》,传世的,至今所见,可分两大类。一类为分集编订,号称东坡七集本,亦标东坡全集,即东坡集四十卷,后集二十卷,奏议十五卷,内制集十卷,外制集三卷,和陶诗四卷,应诏集十卷,其出自苏轼原本原目,后人稍加增益,为之善本,风行海内;一类为分类合编,号称东坡大全集,《四库提要辨证》云:“分类合编者,疑即始于居世英本,宋时所谓大全集者类用此例,”又云:“宋时所刊大全集者,乃麻沙书坊所刻。”

家庭

祖父:

苏序

父亲:

苏洵,唐宋八大家之一,曾作〈名二子说〉说明替儿子命名的来由。

母亲:

程夫人,眉山富豪程文应之女,程濬之妹,十八岁时嫁时年十九岁的苏洵。婚后相夫教子、操持家务。苏轼一生思想深受母亲影响。

兄弟姐妹: 苏洵与程氏共生有三男三女,然长子景先与三名女儿皆卒于程氏去世之前 。

苏景先,早卒

苏氏,苏轼长姊,早卒

苏氏,苏轼次姊,早卒

苏八娘(1035年—1052年),苏轼三姊,十六岁嫁舅父程濬之子程之才,两年后被夫家虐待至死 清朝袁枚《随园诗话》误作苏轼之妹 。

苏辙,苏轼之弟,唐宋八大家之一。

传说苏轼有一妹苏小妹,成年后嫁秦少游 ,但亦有指是虚构人物,因较苏轼年长仅一年的苏八娘为苏家,而苏轼之弟苏辙又指自己排行最幼 且秦少游之妻为徐文美,秦氏的家谱《秦谱》亦没有记载秦少游娶苏氏女。

妻妾:

王弗,苏轼之妻,十六岁时与年方十九的苏轼成婚,婚后二人恩爱甜蜜。结婚十一年因病逝世,得年二十七。苏轼四十岁时曾作〈江城子·乙卯正月二十日夜记梦〉悼念亡妻。

王闰之,苏轼之妻,王弗堂妹,王弗逝去三年后嫁给苏轼。苏轼五十八岁时逝世,享年四十六。

王朝云,苏轼之妾,原为歌妓。三十八岁时的苏轼赎十二岁的朝云,后收为侍妾。陪伴苏轼度过仕途不顺的岁月。后卒于绍圣三年,享年三十四。

子女:

苏迈,妻王弗所生。

苏迨,妻王闰之所生。

苏过,妻王闰之所生。

苏遁,妾朝云所生,未满周岁而卒。

此外,宦官梁师成为苏轼送予梁姓友人之婢妾所生,自称“苏轼出子”,也未遭到苏家的否认。翰林学士孙觌亦有指是苏轼送人之婢妾所生之子,亦可能是其私生子。

堂妹:

苏氏,苏涣四女,嫁柳仲远(字子文),封德化县君,袁枚《随园诗话》指苏轼有一妹嫁柳氏是把她误作苏轼亲妹。

苏门四学士

苏门四学士,由黄庭坚、秦观、晁补之、张耒四人合称。

苏门六学士,陈师道、李廌与苏门四学士合称。

评价

《宋史》:“苏轼自为童子时,士有传石介《庆历圣德诗》至蜀中者,轼历举诗中所言韩、富、杜、范诸贤以问其师。师怪而语之,则曰:“正欲识是诸人耳。”盖已有颉颃当世贤哲之意。弱冠,父子兄弟至京师,一日而声名赫然,动于四方。既而登上第,擢词科,入掌书命,出典方州。器识之闳伟,议论之卓荦,文章之雄隽,政事之精明,四者皆能以特立之志为之主,而以迈往之气辅之。故意之所向,言足以达其有猷,行足以遂其有为。至于祸患之来,节义足以固其有守,皆志与气所为也。仁宗初读轼、辙制策,退而喜曰:“朕今日为子孙得两宰相矣。”神宗尤爱其文,宫中读之,膳进忘食,称为天下奇才。二君皆有以知轼,而轼卒不得大用。一欧阳修先识之,其名遂与之齐,岂非轼之所长不可掩抑者,天下之至公也,相不相有命焉,呜呼!轼不得相,又岂非幸欤?或谓:“轼稍自韬戢,虽不获柄用,亦当免祸。”虽然,假令轼以是而易其所为,尚得为轼哉?”

宋仁宗:“吾今又为吾子孙得太平宰相两人。”

刘安世说:“东坡立朝大节极可观,才意高广,惟己之是信。”

黄庭坚:“人谓东坡作此文,因难以见巧,故极工。余则以为不然。彼其老于文章,故落笔皆超逸绝尘耳。” 、给苏轼的挽联说:“文章妙天下,忠义贯日月。” 、“真神仙中人。”

苏辙说苏轼:“其于人,见善称之,如恐不及;见不善斥之,如恐不尽;见义勇于敢为,而不顾其害。用此数困于世,然终不以为恨。” 在苏轼行迹所到之处都被民众纪念,如黄冈、杭州、海南岛等地区,都有苏轼的祠庙。

晁无咎:“苏东坡词,人谓多不谐音律。然居士词横放杰出,自是曲子中缚不住者。”

王直方:“东坡尝以所作小词示无咎、文潜,曰:‘何如少游?’二人皆对曰:‘少游诗似小词,先生小词似诗。’”

王灼:“东坡先生以文章馀事作诗,溢而作词曲,高处出神入天,平处尚临镜笑春,不顾侪辈。或曰:‘长短句中诗也。’为此论者,乃是遭柳永野狐涎之毒。诗与乐府同出,岂当分异?若从柳氏家法,正自不分异耳。东坡先生非心醉于音律者,偶尔作歌,指出向上一路,新天下耳目,弄笔者始知自振。今少年妄谓东坡移诗律作长短句,十有八九不学柳耆卿则学曹元宠,虽可笑,亦毋用笑也。”

宋孝宗:“忠言谠论,立朝大节,一时廷臣无出其右。”

宋高宗追赠其为太师,谥为“文忠” 。

陆游评苏:“世言东坡不能歌,故所作东府词多不协。晁以道谓:绍圣初,与东坡别于汴上,东坡酒酣,自歌〈古阳关〉。则公非不能歌,但豪放不喜剪裁以就声律耳。试取东坡诸词歌之,曲终,觉天风海雨逼人。” 、“公不以一身祸福,易其忧国之心,千载之下,生气凛然。”

陈洵:“东坡独崇气格,箴规柳、秦,词体之尊,自东坡始。”

徐度:“(柳永)词虽极工致,然多杂以鄙语,故流俗人尤喜道之。其后欧、苏诸公继出,文格一变,至为歌词,体制高雅。”

胡寅:“词曲者,古乐府之末造也。文章豪放之士,鲜不寄意于此者,随亦自扫其迹,曰谑浪游戏而已也。唐人为之最工者。柳耆卿后出,掩众制而尽其妙。好之者以为不可复加。及眉山苏氏,一洗绮罗香泽之态,摆脱绸缪宛转之度,使人登高望远,举首高歌,而逸怀浩气,超然乎尘垢之外,于是花间为皂隶,而柳氏为舆台矣。”

王若虚:“是直以公为不及于情也。呜呼!风韵如东坡,而谓不及于情,可乎?彼高人逸士,正当如是。其溢为小词,而闲及于脂粉之间,所谓滑稽玩戏,聊复尔尔者也。若乃纤艳淫媟,入人骨髓,如田中行、柳耆卿辈,岂公之雅趣也哉?公雄文大手,乐府乃其游戏,顾岂于流俗争胜哉?盖其天资不凡,辞气迈往,故落笔皆绝尘耳。”

刘辰翁:“词至东坡,倾荡磊落,如诗,如文,如天地奇观。”

元好问:“唐歌词多宫体,又皆极力为之。自东坡一出,性情之外,不知有文字,真有“一洗万古凡马空”气象。虽时作宫体,亦岂可以宫体概之?人有言,乐府本不难作,从东坡放笔后便难作。此殆以工拙论,非知坡者。所以然者,诗三百所载小夫贱妇幽忧无聊赖之语,时猝为外物感触,满心而发,肆口而成者尔。其初果欲被管弦。谐金石,经圣人手,以与六经并传乎?小夫贱妇且然,而谓东坡翰墨游戏,乃求与前人角胜负,误矣。自今观之,东坡圣处,非有意于文字之为工,不得不然之为工也。坡以来,山谷、晁无咎、陈去非、辛幼安诸公,俱以歌词取称,吟咏性情,留连光景,清壮顿挫,能起人妙思。亦有语意拙直,不自缘饰,因病成妍者,皆自坡发之。”

王士祯:“山谷云:“东坡书挟海上风涛之气。”读坡词,当作如是观,琐琐与柳七较锱铢,无乃为髯公所笑?” 、“汉魏以来,二千余年间,以诗名其家者众矣。顾所号为仙才者,唯曹子建、李太白、苏子瞻三人而已。”

袁枚评苏诗:“有才而无情,多趣而少韵:由于天分高,学力浅也。有起而无结,多刚而少柔:验其知遇早晚景穷也。”

周济:“人赏东坡粗豪,吾赏东坡韶秀。韶秀是东坡佳处,粗豪则病也。东坡每事俱不十分用力,古文、书、画皆尔,词亦尔。”

刘熙载:“东坡词颇似老杜诗,以其无意不可入,无事不可言也。若其豪放之致,则时与太白为近。太白《忆秦娥》,声情悲壮。晚唐、五代,惟趋婉丽。至东坡始能复古。后世论词者,或转以东坡为变调,不知晚唐、五代乃变调也。东坡《定风波》云:‘尚余孤瘦雪霜姿。”《荷花媚》云:‘天然地,别是风流标格。’、‘雪霜姿’、‘风流标格’,学坡词者,便可从此领取。东坡词具神仙出世之姿,方外白玉蟾诸家,惜未诣此。”

曾国藩:“古人称立德、立功、立言为三不朽。立德最难,自周汉以后,罕见德传者。立功如萧、曹、房、杜、郭、李、韩、岳,立言如马、班、韩、欧、李、杜、苏、黄,古今曾有几人?”

蔡嵩云:“东坡词,胸有万卷,笔无点尘。其阔大处,不在能作豪放语,而在其襟怀有涵盖一切气象。若徒袭其外貌,何异东施效颦。东坡小令,清丽纡徐,雅人深致,另辟一境。设非胸襟高旷,焉能有此吐属。”

汤鹏:“是故燕惠王有乐毅而不能用,楚怀王有屈平而不能用,项羽有范增而不能用,汉文有贾谊而不能用,唐德宗有陆贽而不能用,宋神宗有苏轼而不能用,此左右谮愬之罪也,此乾坤憾事也。”

王鹏运:“北宋人词,如潘逍遥之超逸,宋子京之华贵,欧阳文忠之骚雅,柳屯田之广博,晏小山之疏俊,秦太虚之婉约,张子野之流丽,黄文节之隽上,贺方回之醇肆,皆可模拟得其仿佛。唯苏文忠之清雄,夐乎轶尘绝世,令人无从步趋。盖霄壤相悬,宁止才华而已?其性情,其学问,其襟抱,举非恒流所能梦见。词家苏辛并称,其实辛犹人境也,苏其殆仙乎!”

沈曾植:“东坡以诗为词,如雷大使之舞,虽极天下之工,要非本色。”此后山谈丛语也。然考蔡绦铁围山丛谈,称:‘上皇在位,时属升平。手艺之人有称者,棋则有刘仲甫、晋士明,琴则有僧梵如、僧全雅,教坊琵琶则有刘继安,舞有雷中庆,世皆呼之为雷大使,笛则孟水清。此数人者,视前代之技皆过之。’然则雷大使乃教坊绝技,谓非本色,将外方乐乃为本色乎?”

夏敬观:“东坡词如春花散空,不着迹象,使柳枝歌之,正如天风海涛之曲,中多幽咽怨断之音,此其上乘也。若夫激昂排宕、不可一世之概,陈无己所谓:‘如教坊雷大使之舞,虽极天下之工,要非本色。’乃其第二乘也。后之学苏者,惟能知第二乘,未有能达上乘者,即稼轩亦然。东坡《永遇乐》词云:‘紞如三鼓,铿然一叶,黯黯梦云惊断。夜茫茫,重寻无处,觉来小园行遍。’此数语,可作东坡自道圣处。”

王国维:“以宋词比唐诗,则东坡似太白,欧、秦似摩诘,耆卿似乐天,方回、叔原则大历十子之流。”

钱穆说:“苏东坡诗之伟大,因他一辈子没有在政治上得意过。他一生奔走潦倒,波澜曲折都在诗里见。但苏东坡的儒学境界并不高,但在他处艰难的环境中,他的人格是伟大的,像他在黄州和后来在惠州、琼州的一段。那个时候诗都好,可是一安逸下来,就有些不行,诗境未免有时落俗套。东坡诗之长处,在有豪情,有逸趣。其恬静不如王摩诘,其忠恳不如杜工部。”、“他们(苏氏兄弟)的学术因罩上一层极厚的释老的色采,所以他们对于世务,认为并没有一种正面的、超出一切的理想标准。他们一面对世务却相当练达,凭他们活的聪明来随机应付。他们亦并不信有某一种制度,定比别一种制度好些。但他们的另一面,又爱好文章辞藻,所以他们持论,往往渲染过分,一说便说到尽量处。近于古代纵横的策士。”

方东树《昭昧詹言》云:“东坡……自以真骨面目与天下相见,随意吐属,自然高妙。”

1930年代,当林语堂尚在海外飘零之时,身边却时时携带笨重的苏轼文集,后来写下文词优美、脍炙人口的《苏东坡传》。当他在《苏东坡传》中提到为其作传的理由时,说:“像苏东坡这样富有创造力,这样守正不阿,这样放任不羁,这样令人万分倾倒而又望尘莫及的高士,有他的作品摆在书架上,就令人觉得有了丰富的精神食粮。现在我能专心致力写他这本传记,自然是一大乐事,此外还需要什么别的理由吗?” 这正切中林语堂自己的赞叹:“苏东坡自有其迷人魔力。”、“苏东坡是一个无可救药的乐天派、一个伟大的人道主义者、一个百姓的朋友、一个大文豪、大书法家、创新的画家、造酒试验家、一个工程师、一个憎恨清教徒主义的人、一位瑜伽修行者佛教徒、巨儒政治家、一个皇帝的秘书、酒仙、厚道的法官、一位在政治上专唱反调的人。一个月夜徘徊者、一个诗人、一个小丑。但是这还不足以道出苏东坡的全部……苏东坡比中国其他的诗人更具有多面性天才的丰富感、变化感和幽默感,智能优异,心灵却像天真的小孩——这种混合等于耶稣所谓蛇的智慧加上鸽子的温文。”

王水照认为苏轼文学作品的数量之巨为北宋著名作家之冠,质量之优则为北宋“文学最高成就的杰出代表”。

注本

苏轼像,载于《晩笑堂竹庄画传》

从宋代开始,苏轼作品的注本不断出现,较著名有:

诗注

文注

词注

轶闻

宋仁宗嘉佑二年,苏轼以一篇〈刑赏忠厚之至论〉的论文得到考官梅尧臣的青睐,并推荐给主试官欧阳修。欧阳修亦十分赞赏,欲拔擢为第一,但又怕该文为自己的门生曾巩所作,为了避嫌,列为第二。结果试卷拆封后才发现该文为苏轼所作。到了礼部复试时,苏轼再以〈春秋对义〉取为第一。

关于〈刑赏忠厚之至论〉中的内容:“皋陶曰杀之三,尧曰宥之三”,当时考官皆不知其典故,欧阳脩问苏轼出于何典。苏轼回答在《三国志·孔融传》中。欧阳脩翻查后仍找不到,苏轼答:“曹操灭袁绍,以绍子袁熙妻甄宓赐子曹丕。孔融云:‘即周武王伐纣以妲己赐周公’。操惊,问出于何典,融答:‘以今度之,想当然耳’。”欧阳脩听毕恍然大悟。

宋哲宗元祐元年(1086年)司马光去世,大臣们正举行明堂祭拜大典,赶不及奠祭,仪式一完成,大臣们希望赶去吊丧,程颐却拦住大家,说孔子“是日哭则不歌”,参加明堂典礼之后,不该又吊丧家。大家觉得这不近人情,反驳说,“哭则不歌”不代表“歌则不哭”。苏轼嘲笑程颐说:“这是枉死市上的叔孙通制订的礼法。”这是苏轼、程颐两人结怨的开始。

有一次国家忌日,众大臣到相国寺祷佛,程颐要求食素,苏轼责问说:“正叔(程颐表字),你不是不喜好佛教吗?为什么要食?”程颐说:“礼法:守丧不可饮酒吃肉;忌日,是丧事的延续。”苏轼唱反调:“支持刘家的人露出左臂来罢!”(用史记典故,苏轼自比为汉朝的太尉周勃,把程颐比为吕氏乱党,要求大家支持他。)范淳夫等人食,而秦观、黄庭坚等则吃肉。

苏轼很早接触佛教 ,一生与禅师交游颇广,在黄州时常与金山寺主持佛印禅师来往,一日苏轼做一首诗偈“稽首天中天,毫光照大千,八风吹不动,端坐紫金莲”呈给佛印。禅师即批“放屁”二字,嘱书童携回。东坡见后大怒,立即过江责问禅师,禅师大笑:“学士,学士,您不是‘八风吹不动’了吗,怎又一‘屁’就打过了江?” “八风吹不动”可见于《佛地经论》卷五,诗僧寒山诗歌亦有此句 。

苏轼无论诗、词、文、赋、字、画,样样精到,常被认为乃是先人托化所致。广州西郊石门灵隐山上有宝陀院、妙高台,院住持得云和尚临终时,留信说三十年后他的忌日,当有贵人来访,可将遗书递上。到了元符三年(1100年)十月得云和尚三十周年忌日,苏轼正好游览来到宝陀院,觉得一切都很熟悉,阅毕住持遗书,有感而发题诗于妙高台壁上 : 宝陀山上宝陀院,白发东坡喜再来。 前世得云今是我,依稀尤见妙高台。

苏轼本人是个美食家,宋人笔记小说有许多苏轼发明美食的记载。苏轼知杭州时,元祐五年五、六月间,浙西大雨,太湖泛滥。苏轼指挥疏濬西湖,筑苏堤。杭州百姓感谢他。过年时,大家就抬猪担酒来给他拜年。苏轼指点家人将猪肉切成方块,烧得红酥,然后分送给大家吃,这就是东坡肉的由来。《曲洧旧闻》又记:苏东坡与客论食次,取纸一幅以示客云:“烂蒸同州羊羔,灌以杏酪香梗,荐以蒸子鹅,吴兴庖人斫松江鲙;既饱,以庐山玉帘泉,烹曾坑斗品茶。少焉解衣仰卧,使人诵东坡先生〈赤壁前后赋〉,亦足以一笑也。”

另外, 他和昔日在朝廷上为了新政而整个水火不容的王安石结成莫逆之交,常常同游山水, 研讨学问, 两人惺惺相惜, 成为千古佳话。

参看

文人三才

东坡肉

参考书目

苏辙《东坡先生墓志铭》

《宋史·苏轼》

研究书目

林语堂著,宋碧云译:《苏东坡传》(台北:远景出版社,1979)。

保苅佳昭:《新兴与传统——苏轼词论述》(上海:上海古籍出版社,2005)。

内山精也著,朱刚等译:《传媒与真相——苏轼及其周围士大夫的文学》(上海:上海古籍出版社,2005)。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载