王夫之

人物简介

王夫之(1619年10月7日-1692年2月18日),字而农,号姜斋、又号夕堂,或署一瓢道人、双髻外史,晚年隐居于石船山,自署船山病叟、南岳遗民,学者遂称船山先生。湖南衡阳人,是明末清初著名大儒,与顾炎武、黄宗羲并称明清之际三大思想家。

人物生平

童年时期

王夫之,万历四十七年九月初一(1619年10月7日)出生于衡州府城南回雁峰王衙坪,此时父亲王朝聘已经50岁,母亲谭氏也有43岁了。王夫之为家中第三子,有长兄王介之和次兄王参之。

王夫之三岁时,父亲王朝聘第一次中副榜,赴武昌省应乡试,继而入国子监。王夫之五岁起,跟随年长十余岁的长兄王介之学习。九岁时,才跟着从京城回来的父亲学习。

青年时期

崇祯六年(1633年),王夫之跟着两位兄长去武昌省应乡试,当时的主考官为钱谦益。

崇祯七年(1634年),湖广提学佥事水佳允在衡郡举行岁试,将王夫之列为一等第一名。

崇祯九年(1636年),王夫之与兄长王介之、王参之参加乡试,都落榜。

崇祯十年(1637年),王夫之娶了陶万梧的女儿陶氏为妻。

崇祯十一年(1638年),王夫之求学于岳麓书院,并师从吴道行,吴教以湖湘家学,“以朱(熹)张(栻)为宗”,与旷鹏升等结“行社,聚首论文,相得甚欢”。

崇祯十二年(1639年)秋,王夫之赴武昌参加乡试,落第;10月,王夫之和郭风蹮、管嗣裘、文之勇等设“匡社”,意指互相匡正。

崇祯十五年(1642年),王夫之与两位兄长同赴武昌参加乡试,王夫之中乡举第五名,以《春秋》试卷列第一。12月,和兄长到南昌等候会试。

崇祯十六年(1643年)春,李自成的大顺军已进入承天(今湖北钟祥),张献忠取黄梅。会试被迫延期,王夫之由南昌返衡阳。10月,张献忠的部队攻克衡州,艾能奇招纳地方贤能,王夫之的父亲王朝聘为人质。王夫之刺伤自己的脸和腕,伪伤救出王朝聘。

抗击清军

王夫之塑像

清兵南下时,王夫之上书明朝湖北巡抚,力主联合农民军共同抗清,其二兄、叔父、父亲均死于战火。张献忠在衡州招贤纳士,王夫之隐匿衡山,拒不受聘。大顺军攻入北京时,王夫之听闻崇祯皇帝自缢,作《悲愤诗》一百韵。

顺治二年(1645年),仅上位一年的明安宗在芜湖被俘,王夫之续写了《悲愤诗》一百韵。

顺治三年(1646年),王夫之开始研读《周易》,后来编为《周易稗疏》。曾经和管嗣裘、管嗣箕、夏汝弼和南岳僧人性翰、造纸工人、农民等近百人在衡山方广寺参加抗清活动,被湘谭人尹长明击败,方广寺被焚,管嗣裘家中老小全部遇难,性翰受重伤,王夫之逃亡肇庆,投奔南明永历政权,堵胤锡荐为翰林院庶吉士。又结识瞿式耜、金堡、蒙正发、方以智等人。

顺治六年(1649年)春,王夫之离开肇庆,赴桂林暂居。

顺治七年(1650年)春,王夫之继娶襄阳郑仪珂之女郑氏。当时朝廷深陷党争,吴党得势。为营救楚党,王夫之和董云骧上疏,谓“大臣进退有礼,请权允辅臣之去,勿使再中奸毒,重辱国而灰天下之心”。但永历帝不听劝,反而对王夫之严加指责,鲁可藻又奏请逮捕王夫之,幸好焦琏、马进忠、赵印选、曹志建等上疏反对大兴党狱。由于焦琏等人握有兵柄,永历帝只得将金堡、蒙正发、丁时魁等人除罪,改为削职远戍。在这期间王夫之三次上书弹劾王化澄,王化澄欲杀王夫之,被义军将领高一功所救,逃桂林投瞿式耜。8月,清兵至桂林,王夫之夫妇逃到永福,困于水砦,断食四天。顺治八年(1651年)正月,王夫之回到衡州。

顺治九年(1652年)春,李定国大败清军,收复广西。8月,李定国进军湖南,收复衡阳时,派人招请王夫之,王夫之犹豫不决,没有成行。

顺治十一年(1654年),因清军搜捕,王夫之零陵、郴州一带,变姓名为瑶人,授徒著书,这期间著有《周易外传》,《老子衍》,《黄书》等。

晚年

湘西草堂

日后王夫之多往来长乐、库宗桥、新塘等地。顺治十七年(1660年)春,举家迁居衡阳金兰乡高节里,在茱萸塘(今船山乡湘西村)筑茅屋,名“败叶庐”。

康熙元年(1662年),王夫之惊闻永历帝去世,李定国、李来亨先后殉国,悲愤至极,续作《悲愤诗》一百韵。

康熙三年(1664年),王夫之在“败叶庐”设馆讲学,重新修订《读四书大全说》。

康熙六年(1668年)七月,王夫之修成《春秋家说》三卷,《春秋世论》五卷。王夫之自二十八岁受父命编写《春秋家说》,先后用时二十二年。

康熙十一年(1672年)春,王夫之修定《老子衍》,但定本在学生唐端笏携带回家时,遇火灾烧毁。现存他三十七岁时的初稿。

康熙十二年(1673年),王夫之的《礼记章句》初稿完成,同年三藩之乱爆发。

康熙十三年(1674年)正月,吴三桂兵至衡州,王夫之避至湘乡。

康熙十四年(1675年)秋,王夫之在衡山石船山麓定居著述,筑草堂而居,人称“湘西草堂”。

康熙十七年(1678年)三月,吴三桂称帝后请王夫之写《劝进表》,被王夫之拒绝了。王夫之遁入深山作《祓禊赋》,对吴三桂表示深切蔑视。

康熙二十八年,衡州知府崔鸣鷟受湖南巡抚郑端的嘱咐,携带粮食和钱币会见王夫之,转达郑端与他相约岳麓书院,希望能够得到王夫之的著作刊行天下,王夫之以生病的理由拒绝了,但是看到郑端心诚,接受了粮食返回了钱币,且致函表示感谢。

王夫之晚年贫病交迫,连纸笔都靠朋友周济。康熙三十一年正月初二午时(1692年2月18日),王夫之在湘西草堂去世,终身没有剃发。十月,王夫之葬在衡阳金兰乡高节里大罗山。

主要功绩

文学作品

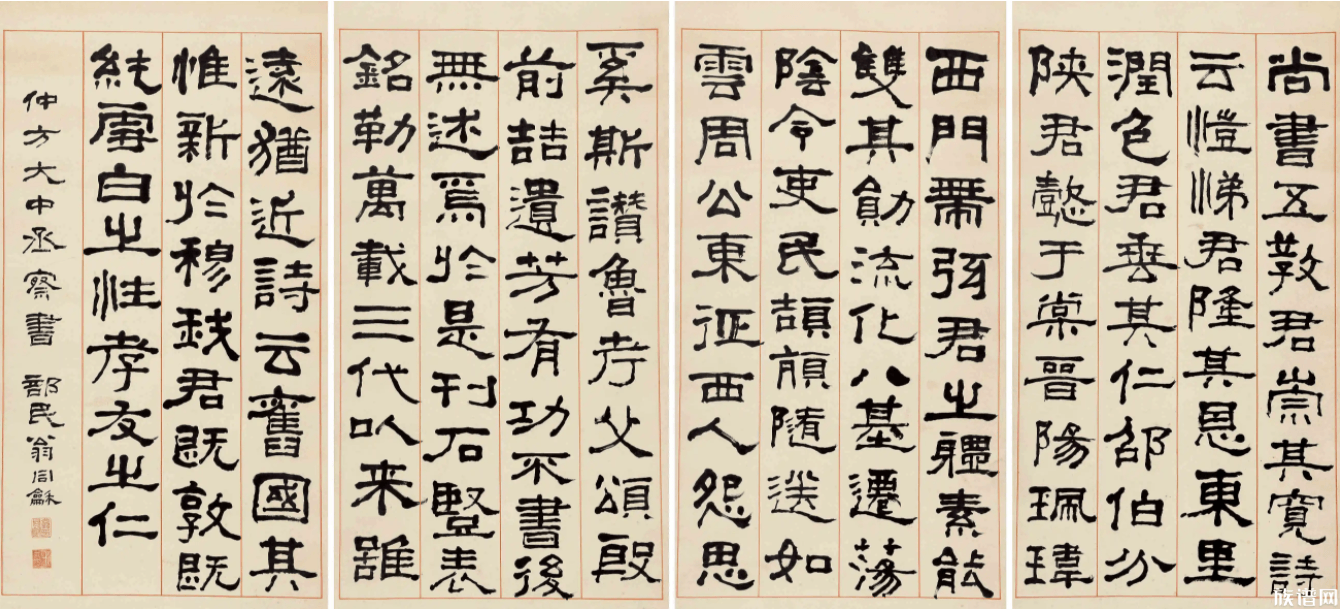

王夫之有大量著作,存世的约有73种,401卷,散佚的约有20种。著有《周易外传》、《老子衍》、《读四书大全说》、《黄书》、《尚书引义》、《永历实录》、《春秋世论》、《噩梦》、《读通鉴论》、《宋论》等等。

王夫之的作品在生前皆未刊行,道光十九年(1839年)其裔孙王世全与邓显鹤开始搜集散佚,刻成《船山遗书》一百五十卷,称邓显鹤刻本。同治年间,曾国藩、曾国荃重刻,有一百七十二卷。民国后,刘人熙搜辑散佚,又有补刻本。1930年,谭延闿、胡汉民、于右任等重刊船山遗书,分经史子集四部,凡七十种,共三百五十八卷。1971年,台北船山学会重印《船山遗书全集》,为二十二册。岳麓书社有《船山全书》十六册。

史学成就

归纳法。王夫之论史善于分析众多史实,并加以归纳,从而得出富有启发性的结论。如他归纳唐朝灭亡的原因为“唐之亡,亡于人之散”,也就是朝廷要员人心涣散,各自为政,不能团结起来共同为中央效力。

比较法。王夫之运用这一方法,纵论古今历史变迁、人物沉浮,由表及里,去伪存真,得出了许多富有新意的结论。如前人对秦、隋灭亡进行了很多相似性比较,而王夫之通过比较,指明秦、隋亡国既有相同点,也有不同点。

历史主义的方法。王夫之论史,气势恢弘,虽于上下千余年中自由出入,但从不任意评说,王夫之论史充分考虑历史背景,不执一慨而论。如论西域时,他认为汉和唐历史背景不同,导致西域地位在这两个朝代的差异。

思想成就

王夫之的研究领域包括天文、历法、数学、地学,专精于经、史、文学。后代研究王夫之思想的学术流派,被称为船山学。王夫之思想观点主要有以下七点:

反禁欲主义,提倡不能离开人欲空谈天理,天理即在人欲之中。王夫之在其《周易外传》、《尚书引义》等书中对程朱理学的“存天理,灭人欲”提出了批评。

均天下、反专制、爱国理想。王夫之在《读通鉴论》与《宋论》中指出“平天下者,均天下而已”的观点。

气一元论。王夫之认为气是唯一实体,不是“心外无物”。王夫之还指出,天地间存在着的一切都是具体的实物,一般原理存在于具体事物之中,决不可说具体事物依存于一般原理。王夫之认为“形而上”与“形而下”虽有上下之名,但不意味着上下之间有界限可以分割开来。从知识的来源上看,原理、规律是从对事物的抽象而得来的,因此,应该是先有具体形器,后有抽象观念。道家佛家都把“虚无”视为无限和绝对,而将“有”视为有限和相对。王夫之认为这把相对、绝对的关系弄反了,在他看来,“有”是无限的,绝对的,而“无”是有限的,相对的。王夫之是这样论证的:人们通常讲无,是相对于有而言。就象相对于犬有毛而说龟无毛,相对于鹿有角才说兔无角。所以,讲“无”只是讲“无其有”。王夫之认为,废然无动、绝对的静即熄灭,这是天地间所没有的。王夫之说,“动而成象则静”,“静者静动,非不动也”,“动而趋行者动,动而赴止者静”。王夫之的这些话表明,静止里包含着运动,静止是运动在局部上的趋于稳定而成形象的暂时状态,所以静止的东西不是凝固的,而是生动灵活的。

心物(知行)之辩——反对“生而知之”的先验论。王夫之说,“耳有聪,目有明,心思有睿知。入天下之声音研其理者,人之道也。聪必历于声而始辨,明必择于色而始晰,心出思而得之,不思则不得也。岂蓦然有闻,瞥然有见,心不待思,洞洞辉辉,如萤乍曜之得为生知哉?果尔,则天下之生知,无若禽兽。”(《读四书大全说·论语·季氏篇》)意思是说,凭借感官心知,进入世界万物声色之中,去探寻知晓事物的规律,这才是认识世界的途径。也就是说,知识是后天获得的,非生而知之也。

揭示“名”、“辞”、推的辩证性质。王夫之认为,真知识一定是名与实的统一“知实而不知名,知名而不知实,皆不知也。”对于概念能否如实地模写现实,逻辑思维能否把握宇宙发展法则,这是认识论上的大问题,老子讲“无名”,庄子讲“坐忘”,禅宗讲“无念”,共同之处都在于认为名言、概念不足以表达变化之道,只有破除一切名相,才能达到与本体合一。王夫之提出“克念”,就是说人能够进行正确的思维。王夫之把概念看作一个过程,既不可执着概念而使之僵化,也不可把概念的运动看作是刹那生灭,不留痕迹。

理势合一的历史观。王夫之提出“理势合一”,并在其著作《读通鉴论》对前人所提出的“复古论历史观”、“循环论历史观”等历史形式进行全面的批判和反思。

性日生而日成的人性论。王夫之在其《四书训义》一书中提出人性不是一成不变的,而是不断发展变化的;同时,人性的形成不全是被动的,人可以主动地权衡和取舍。他说:“生之初,人未有权也,不能自取而自用也。……已生之后,人既有权也,能自取而自用也。

评价

清代学者刘献廷:王夫之学无所不窥,于《六经》皆有说明。洞庭之南,天地元气,圣贤学脉,仅此一线。

曾国藩《王船山遗书》序评:独先生深閟固藏,追焉无与。平生痛诋党人标谤之习,不欲身隐而文著,来反唇之讪笑。用是,其身长邀,其名寂寂,其学亦竟不显于世。荒山敝榻,终岁孜孜,以求所谓育物之仁,经邦之礼。穷探极论,千变而不离其宗;旷百世不见知,而无所于悔。先生没后,巨儒迭兴,或攻良知捷获之说,或辨易图之凿,或详考名物、训诂、音韵,正《诗集传》之疏,或修补三礼时享之仪,号为卓绝。先生皆已发之于前,与后贤若合符契。虽其著述大繁,醇驳互见,然固可谓博文约礼,命世独立之君子已。

谭嗣同:万物招苏天地曙,要凭南岳一声雷。

章太炎:当清之季,卓然能兴起顽懦,以成光复之绩者,独赖而农一家而已。

前苏联弗·格·布洛夫:研究王船山的著作是有重要意义的,因为他的学说是中国中世纪哲学发展的最高阶段……他是百科全书式的学者。

轶事典故

忠心不改

王夫之为了事业和理想,从来不为利禄所诱,不受权势所压,就是历尽千辛万苦,也矢志不渝。

明朝灭亡后,王夫之在家乡衡阳抗击清兵,失败后隐居石船山,从事思想方面的著述。晚年身体不好,生活又贫困,写作时连纸笔都要靠朋友周济。每日著述,以至腕不胜砚,指不胜笔。

在71岁时,清廷官员来拜访这位大学者,想赠送些吃穿用品。王夫之虽在病中,但认为自己是明朝遗臣,拒不接见清廷官员,也不接受礼物,并写了一副对联,以表自己的情操:清风有意难留我,明月无心自照人。清指清廷,明指明朝,王夫之借这副对子表现了自己的晚节。

自题墓志

庚午年(1690年)王夫之其自题墓石中特别告诫儿子“墓石可不作,徇汝兄弟为之,止此不可增损一字。行状原为请志铭而设,既有铭,不可赘作。若汝兄弟能老而好学,可不以誉我者毁我,数十年后,略纪以示后人可耳,勿庸问世也。背此者自昧其心。己巳九月朔书授攽”

墓志铭中说的“戊申纪元”,是明太祖朱元璋洪武元年,即明朝开国的时间。王夫之特别强调“墓石可不作”,但如果作,则“不可增损一字”,“背此者自昧其心”,其心迹可见。

家族

祖系三代

高祖:王甯,号一山,王震的第四子,妻赵氏。长子王亨,字顺泉,生员。次子王雍,贡生。

曾祖:王雍,号静峰,王甯的次子,隆庆四年乡贡授武冈州学训导,后迁江西南城县学教谕。妻毛孺人。长子王惟恭,号次峰。次子王惟敬,号少峰。三子王惟炳,号太素,生员。

祖:王惟敬,号少峰。元配冯孺人。继娶范孺人。

祖母:范孺人,生长子王朝聘,生员。次子王廷聘,字蔚仲,号牧石,生员。三子王家聘,号子翼,生员。

家庭

父:王朝聘,字逸生,又字修侯,号微君。元配綦孺人,系甯远县教谕綦文佳之女,生有一子,三岁殇。继娶谭孺人。

母:谭孺人,谭时章之女,十九岁归王氏。

大兄:王介之,字石子,又字石崖,号耐园。举人,八十一岁卒。妻欧阳孺人,思恩府同知欧阳炳的孙女,岁贡生欧阳珠之女。生子王敞,字朊原,生员。女儿王氏嫁萧氏。

次兄:王参之,字立三,又字叔稽,宏光年间贡生。妻蒋氏,生子王敉、王致。

妻

陶氏,16岁嫁王夫之,于隆武二年(1646年)十一月四日亡,时年26岁。

郑氏,永历四年(1650年)春,王夫之继娶襄阳郑仪珂之女郑氏,永历十五年(1661年),六月,郑氏卒,年29岁。

张氏,永历二十二年(1668年),王夫之50岁继娶张氏为妻。

子

王夫之至少有四子,比较有名的是次子王攽与四子王敔。

王攽(1644年-?),字曷功,陶氏所生。王攽的妻子是衡阳刘近鲁之女。刘家在小云山下,家有藏书楼,藏书数千卷。王夫之常到刘家看书,既是好友,又是儿女亲家,彼此的友谊是很深的。他著有《诗经释略》。

王敔(1656年-1731年),字虎止,郑氏所生,为王夫之的第四子。入邑庠,为诸生,娶刘象贤之女,生一子王范,还有二女,曾修《湘乡县志》。癸未年(1703年),湖广学政潘宗洛请王敔刊刻船山遗书。著有《蕉畦存稿》、《笈云草》、《姜斋公行述》等。

相关事物

湘西草堂

王夫之的故居湘西草堂,坐落于衡阳县曲兰乡湘西村菜塘弯,现占地2100平方米。

草堂院内有一株古藤,铁骨盘旋,蜿蜒上升,俗称“藤龙”,据说是王船山亲手栽的,中外游客誉之为草堂“奇观”。离湘西草堂4公里的曲兰乡船山村大罗山脉的虎形山上,有座船山墓庐,两边石刻对联两副:“前朝干净土,高节大罗山。世臣乔木千年屋,南国儒林第一人。”

后世纪念

王船山出生地纪念馆

王船山纪念馆,位于衡阳县船山广场东侧,纪念馆为一座二层现代建筑,主体建筑菜共有2000平方米。于2002年10月建成开放,2008年对外免费开放。

王船山出生地纪念馆,位于衡阳市回雁峰景区的半山腰,纪念馆为一座青砖黛瓦的仿明清建筑。馆檐高4.42米,主体占地面积101平方米。收藏有王夫之半身塑像,王夫之毕生著作及卧室用品。

衡阳市船山实验中学,为衡阳市第一中学的初中部,前身即为清朝兵部尚书彭玉麟1884年的船山书院。

船山学院,为南华大学的二级学院,2001年8月批准成立。

衡阳市图书馆,在1955年2月起曾称为“衡阳市船山图书馆”,并设有王船山纪念馆。文革开始后,王船山纪念馆被拆除,衡阳市图书馆也改回原名。

2019年10月7日,王夫之诞辰400周年纪念邮票在湖南省衡阳县首发。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载