唐太宗的贞观之治给当时的唐朝带来了哪些变化

经济

1.经济政策

经济上实行均田制和租庸调制,使农民有可能安定生产,耕作有时,促进了经济的发展。重视农业,减轻农民赋税劳役。“戒奢从简”,节制自己的享受欲望;革除“民少吏多”的弊政,利于减轻人民的负担。

2.商业发达

中国封建王朝历来的经济特征是“重农抑商”,商业在国民经济中所占的比重相当低。再有“士农工商”之传统,商人的地位也因之比农人要低好几个档次。这是中国的封建经济一直得不到实质性发展的主要原因。

贞观王朝是中国历史上少有的不歧视商业的封建王朝,不但不歧视,还给商业发展提供了许多便利条件,这进一步地体现了李世民将眼光放到很远。在李世民政府的倡导下,贞观王朝的商业经济有了迅速和长足地进展,新兴的商业城市象雨后春笋般地兴起。当时世界出名的商业城市,有一半以上集中在中国。除了沿海的交州、广州、明州、福州外,还有内陆的洪州(江西南昌)、扬州、益州(成都)和西北的沙州、凉州。首都长安和陪都洛阳则是世界性的大都会。

自汉开辟的“丝绸之路”一直是联系东西方物质文明的纽带,唐朝疆域辽阔,在西域设立了安西四镇,西部边界直达中亚的石国(今属哈萨克斯坦),为东西方来往的商旅提供了安定的社会秩序和有效的安全保障,结果丝稠之路上的商旅不绝于途,品种繁多的大宗货物在东西方世界往来传递,使丝稠之路成了整个世界的黄金走廊。

文化

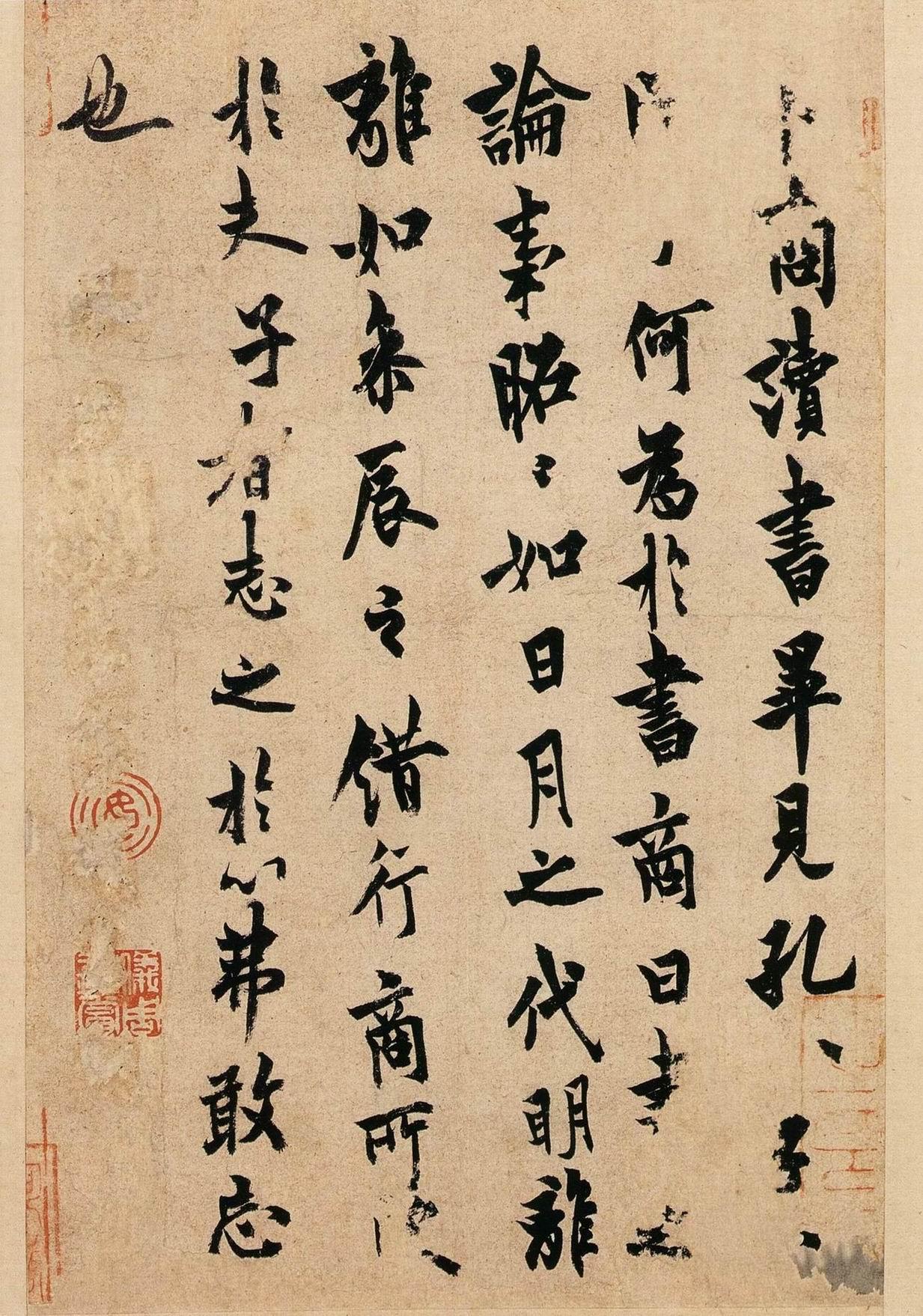

重视文化建设:在文化方面有空前的发展,自李渊起,就极为重视藏书事业。武德三年(620),收洛阳“观文殿”、“修文殿”等处书籍、文物,有书8万余卷。贞观初,诏令在全国范围内收集图籍,在弘文殿聚四部群书20余万卷,在弘文殿旁建“弘文馆”以储图籍。并任命虞世南、褚无量、姚思廉、欧阳询等充任学士,以魏徵、虞世南、颜师古等着名学者、硕学之士相继为秘书监,主管国家的图书馆和藏书事业,选五品以上工书者为书手,又在弘文馆设立检校馆藏的官员,将缮写、整理、校勘图书,藏于内库,以宫人掌管。

官府藏书机构除“弘文馆”外,另有“史馆”、“司经局”、“秘书省”和“崇文馆”等,其藏书质量和数量远远超过前代,史称“群书大备”。晚年因连年用兵,营造宫殿,杂税日益苛重。

民族

唐太宗时期加强了国内汉族与少数民族的联系,加强对西北等地区的管辖,另外还加强了与亚洲各国的友好往来。

外交

由于东罗马帝国(395年—1453年)的衰落,西方变得支离破碎。而唐帝国尤其是贞观时期的唐朝更是当时世界唯一的文明最为强盛的大一统帝国,首都长安是世界性的大都会。那时的唐帝国是世界各国仁人志士心目中的“阳光地带”,各国的杰才俊士冒着生命危险也要往唐帝国跑。来自世界各国的外交使节纷纷赞叹唐朝的盛世,唐朝高度发展的文化,使来到唐朝的各国人,大多数以成为大唐人为荣。不仅首都长安,全国各地都有来自国外的“侨民”在当地定居。尤其是新兴的商业城市,仅广州一城的西洋侨民就有20万人以上。贞观时期的唐王朝是中国历史上少有的完全开放的时代,比汉朝的仅限于贸易和传教还要开放,以至于各国各地的普通老百姓都可以来到唐朝一睹唐帝国的的风格,颇为开放边境和关口。极尽吸收外来文化和物质文明。

唐帝国除了接受大批的外国移民外,还接收一批又一批的外国留学生来中国学习先进文化,仅日本的官派的公费留学生就有七批,每批都有几百人。民间自费留学生则远远超过此数。这些日本留学生学成归国后,在日本进行了第一次现代化运动――“大化改新”,也就是中国化运动,上至典章制度,下至服饰风俗,全部仿效当时的贞观王朝,使处于原始部落状态的日本民族平空跃进了1000年。

社会

史书记载:贞观年间“官吏多自清谨。制驭王公、妃主之家,大姓豪猾之伍,皆畏威屏迹,无敢侵欺细人。商旅野次,无复盗贼,囹圄常空,马牛布野,外户不闭。又频致丰稔,米一斗三四钱,行旅自京师至于岭表,自山东至于沧海,皆不粮,取给于路。入山东村落,行客经过者,必厚加供待,或发时有赠遗。此皆古昔未有也”。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}