北方祠堂的衰落和南方祠堂的兴盛

与中国中部、南部兴盛的明清祠堂相比较,北方的祠堂建设则要薄弱得多,这与宋代以后宗族组织呈现南强北弱的态势有关。

中国人重视血缘关系,特别是父系血缘关系,聚族而居的传统与宗族族谱原本发源于北方,这种习俗在周代即已形成于中原地区。历经西汉二百年和平环境的养育,豪强大族逐渐兴起,在魏晋南北朝时期北方宗族聚居格局达到了全盛。

当时的中国北方,大宗族聚居比比皆是。相比之下,当时南方的宗族聚居则远不如北方盛行。

魏晋南北朝时期,随着北人南迁,南方社会经济逐渐发展,开始了所谓经济重心南移的过程,宗族聚居的南北方强弱之势也随之发生变化。到两宋之际,经济重心南移过程已经完成,宗族聚居也由北盛于南变为南盛于北。

自宋代以后,中国的宗族聚居,越南越盛越北越衰。以省为单位而论,在南方,岭南地区的广东、福建最盛,江西、湖南、浙江南部与闽、粤相去不远,湖北、安徽、浙江、江苏弱于前述各省,四川的宗族聚居则更弱一些。在北方,山西、山东宗族聚居较强,但仍弱于长江流域各省,河南、河北、陕西又弱于晋、鲁,东北三省则是全国汉族聚居区中宗族聚居最弱的省份。

在宗族聚居盛行的南方,普遍立有族长,且族长具有较重的权威,较大的宗族还分有房支,各房支立有房长,很多宗族在传统上通常有严密的宗族组织和繁杂的宗族活动。北方各地区的宗族即使聚居一处,也常常没有正式的族长、房支组织;即使有族长,其权威也通常弱于南方的族长。

宗族的共同活动则一般仅限于节日庆典、清明扫墓,而且即使是这些活动其规模也较南方小且仪式粗陋。因此,按宗族活动的态势,可将中国分为三个地区:中国的南部和中部宗族力量最强,北部、东北部却弱得多。

与宗族组织相联系,祠堂建设方面北方明显弱于南方。当然,北方各省亦有宗祠的建立,尤其是山西、山东,且为数不少,不过与南方相比则要少得多。据统计,在广东省汕头近郊,4973 户的17 个宗族中有 52 个祠堂:而在河北定县,有 10445 户的 162 个宗族中祠堂仅 19 座。

赵世瑜在《作为方法论的区域社会史一-兼及 12 世纪以来的华北社会史研究》一文中指出:“当我们到华北一些地方考察时,发现一些大族如果修了祠堂、族谱,有家族的墓地,往往是族中出了大官,成了绅十。一日子孙不成气候,祠堂之类便不再有人管理,哪怕同族的人几百口还居住在一个村里。”

山西寿阳祁氏宗族修建祠堂的过程就是典型的事例。祁氏定居平舒之后,一直务农,直至明末十一世祁昌,始列库生。清代以来,族内名人辈出,自祁昌以下,十四世至十七世,每代都有考中进士的人,一门共出五位进士。凭借显赫的功名身份,祁氏一跃成为地方的著姓望族,宗族建设和祠堂修建几乎是齐头并进。乾降四十六年(1781).祁韵士与族兄商议修家庙一事。“从兄树检任直隶清河令,余以送兄贯亭赴东、便道过其署,相见,留十余日,甚欢,商定他时建立宗祠事”。

两年后,“从兄树检自清河致仕,归于族、创建家庙”。家庙由族中成员出资修建,家庙实际上就是祁氏中支的宗族祠堂。宗祠建成后,祭祀活动非常频繁,每月朔望、父母生日、节庆、家有喜事等情况,往往都会拜谒支祠。

中国封建时期的传统聚落通常可以分为两种类型:南方常见的是单姓血缘聚落,北方则以杂姓移民聚落居多。山西省灵石县静升镇王氏宗祠的修建,则反映了北方黄土高原上杂姓移民聚落的祠堂特点。该村现有结构肇始于元末,定型于清代中叶,其演化大致可以分为两个阶段。在元末至明末的第一阶段中,频繁的移民活动使不同宗族的实力相对均衡,聚落结构也开始成形。

清初至清末的第二阶段里,移民活动业已趋缓,明末清初,历经战乱的静升村重归平静。当此之时,随着西王氏的崛起和族中人口的增加,西王氏的政治、经济实力已然跃居全村之首,聚落内部的权力格局也随之发生了巨变。在西王氏一姓独大的情况下,膨胀的族权迅速重塑了聚落结构,使之呈现出单姓血缘村的某些特征。乾隆年间西王氏丁口已达千余人,人口激增的西王氏便以五个房派为主导,围绕总祠展开了大规模的营建活动,最后在嘉庆九年耗银 3200 两跨东西大街建起了戏台及其附属设施从而完成了整个总祠的营造工作。

总祠的扩建,尤其是戏台的跨街建造,无疑使来来往往的静升村民都要从总祠的牌楼下经过,直接侵入公共空间的总祠建筑间接说明西王氏族权在一定程度上已然凌驾于公共权力之上。与总祠的扩建相应,西于氏各个房派也纷纷自立支祠。到清代中叶,在整个村西的王氏聚居区内,各派支祠鳞次带比,西王氏荣膺的十五座牌坊亦散布其间。

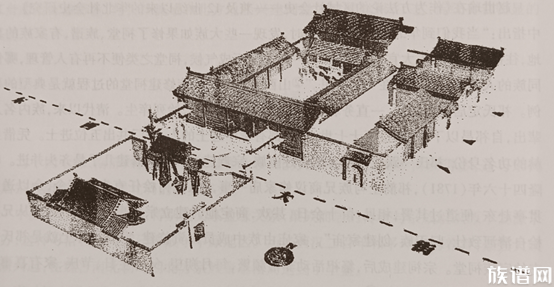

山西灵石静升西王氏总祠 复原图

位于河北省玉田县杨家套乡达王庄村的王氏宗祠,与北方民居有诸多相似之处。王氏宗祠从道光十九年(1839)开始集资筹款,到光绪二年(1876)秩枯堂建成,七年后续建了厢房和临街门楼,至王敬德去世前,王氏宗祠基本建筑落成。王氏宗祠大祠堂一一秩社堂位于院落正北,面阔三间,宽 10.5 米,进深 7.5 米,为单檐硬山顶建筑,青砖合瓦,高大的正脊雕有鸭吻、吞脊兽。

堂前有通廊,由四根高达 3.1 米的石雕明柱支撑。中间两根明柱上分别刻有一副对联,上联是“堂构新辉昭进德”,下联为“杯楼旧泽永贻谋”,上联右上方有款“道光十五年岁在乙未恩科举人前常经州书院现任磁州友谕遵郡温应之题”,下联左下方落款为“光绪四年岁次戊寅四月十八日午时监柱上梁王氏老庄初建秩枯堂家祠公同敬镌”。

通廊两侧各镶有一通石碑,上面是当时社会贤达的题词。无论在总体平面布局、建筑形式与结构上,还是装饰手法上,达王庄王氏宗祠都与北方民居有相似之处,反映出北方地区宗祠建筑的独特性,对于研究我国清代北方地区民居及宗祠建筑有重要的学术价值。

清代以前,东北地区人口稀少,大部分少数民族尚过着游牧、渔猎的生活,但居住形式继承原有的聚族而居的传统,形成了东北传统意义上的非汉族的同族族群,且形成一些家族制度。清王朝政权建立之后,满族人口大量从龙入关,加之明清之战等因素,造成东北人烟荒芜。清朝前中期,清政府曾在辽东实行招垦政策,鼓励移民实边,但东北地区大多历史时期都是封禁的。

近代以来,“闯关东”的汉族移民,通常是部分家庭成员先来东北,定居后其余家庭成员才跟随迁移。迁入新的定居地后,一般仍保持了聚族而居的传统。他们携带家眷流入东北后,“占有广漫无垠的土地,招亲集友,日增日多,遂结成血族关系的自然部落”,至民国时期东北地区的汉族移民已形成一定规模的家族共同体。

如在东北北部,每村居住的农户少则 10 家,多则50 家左右,“其同一族姓之单独村庄亦不少”。据 1934 年伪满实业部临时产业调查局的“农村实态调查”,仅黑龙江 19 个村屯 681 户4961 人中,就有 78个家族221 户1864 人有同族关系,占统计村屯人数的 37.6%。

与关内汉族宗族相比较,东北的汉族宗族有着鲜明的特点:

一是移民家族规模较小汉族移民家族代际短,很难形成大的家族与宗族;

二是东北地区汉族家族规模大小与迁移东北的时间早晚有关,如在顺、康、雍、乾四朝时期迁移到辽宁、热河地区的移民家族至晚清时家族规模最多为十七代,而同治、光绪时期迁移黑龙江地区的汉族移民家族到清末家族规模多为三四代左右;

三是东北地区汉族家族与关内家族相同,在族人不旺的情况下采取“招赘”“过继”“拜干亲”等形式,扩大家族规模,使非血缘、亲缘的人际关系,转换成一种类似血缘、亲缘的关系,使得家族能继续传承和扩大规模;

四是东北地区不仅人口迁人相对较晚,迁人方式更是以小家庭和个体为主,即使后来有着移民的进入和人口的自然增长,但也是有限的,很难形成南方那样的强宗大族,甚至也不如华北的宗族规模。但他们在原居住地本身就是邻里、宗族、同乡关系,迁移到新居住地后,因力量薄弱而自发聚族、聚乡而居,以备自卫或从事集体生产与生活,所以仍然保持聚族而居的习惯。

东北地区汉族中,有经济实力的世家大族,往往修建较大的祠堂聚族祭祖。在东北奉天.“汉族,汉人向重宗法,尊敬祖弥,故祭礼之隆,首祀先人,世家巨族皆立宗祠,岁时致祭”。黑龙江地区的大家族,拥有“公共家祠,或备祭田若干,每年族人轮流掌管所进租款及族人捐资,为备春秋二祭之用,届时,族人咸集致祭,祭毕,饮福受昨”。

但总体来看,东北地区开发较晚,大家族较少,很少有大的祠堂。以光绪十四年(1888)地方旧志为征,南到辽宁黑山,“均由他处迁徙而来,修有宗祠者实不多靓”;北到挥,“边防向无宗祠,启自徐氏首创也”。

有宗祠的建筑也很简陋,拜祭仪式也很简单。一般汉族家族所立的家庙就是土房子(一般称老房子),里面“或供家谱,或供祖匣,内有木主或供牌位,岁时致祭。祭礼甚简,惟罗供品,焚香堵,典酒叩拜而已”。但在拜祭中,却严格长幼尊卑等级次序,“族姓行尊者,立于东西阶上,卑者立于阶下”,然后族人皆行跪拜礼。

在东北大的家族祠堂并不普遍存在的情况下,墓祭是许多家族祭祖的普遍方式。东北汉族家族一年之内清明、农历七月十五和十月初一共举行三次墓祭活动。为了家族祭祀或其他相关事务,有的家族还组成了专门的组织——“坟搭子”。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}