寻子富豪称家产由4个子女平均分,这是否延续了传统家族分财产精神?

近日,亿万富豪解克锋与失散25年的儿子解清帅相见,引发关注。解克锋称家产4个子女平分,他找到失散多年的儿子后,为了感恩和报答社会上的爱心朋友,举办了一场盛大的寻亲团圆宴。这场宴席邀请了上千人参加,场地更是高达上千平方米,堪称一场千人盛宴。登上热搜

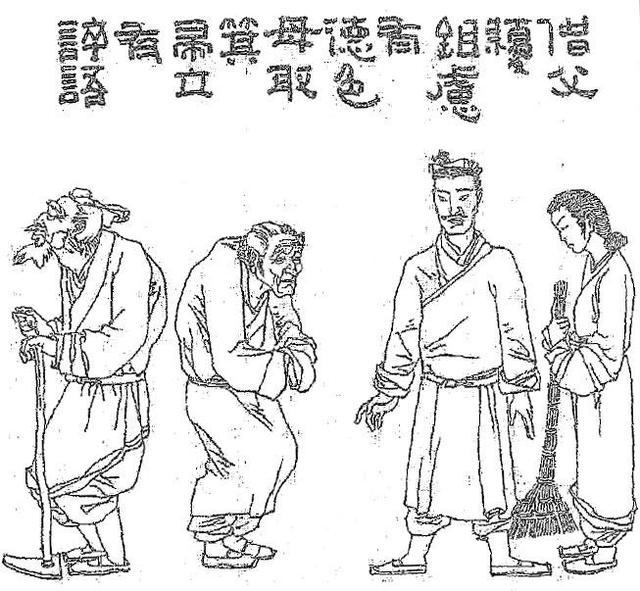

那么古人家族财产如何继承请往下看↓

一:宋朝时期“立嗣之风”

随着家庭观念的转变和家庭伦理观念的变化,人们开始更加注重家庭内部成员之间的平等,强调“立嗣之风”。

在这种情况下,“立子”与“立嗣”之争也成为了当时社会上的一种普遍现象。

在“立子”与“立嗣”之争中,主要是围绕着继承人的身份展开的。在宋朝时期,家庭财产的继承一般都是以长子为中心的。

而“立嗣”则是指在没有儿子的情况下,选择一个同宗族的晚辈作为继承人,来继承家业和延续香火。这种继承方式主要是为了保证家族财产的稳定和安全,具有一定的强制性。

而在宋朝时期,“立嗣之风”又成为了家庭财产传承的主要方式。在这种情况下,“立子”与“立嗣”之争也成为了当时社会上的一种普遍现象。

在“立子”与“立嗣”之争中,主要是围绕着继承人的身份展开的。在宋朝时期,家庭财产继承一般都是以长子为中心的。

而“立嗣”则是指在没有儿子的情况下,选择一个同宗族的晚辈作为继承人,来继承家业和延续香火。这种继承方式主要是为了保证家族财产的稳定和安全,具有一定的强制性。

而在宋朝时期,“立嗣之风”又成为了家庭财产传承的主要方式。在这种情况下,“立子”与“立嗣”之争也成为了当时社会上的一种普遍现象。

在“立子”与“立嗣”之争中,还有一些特殊的规定。比如在《宋刑统》中规定:“无子者,听养同宗之子。”

也就是说,如果没有儿子的话,也可以将同宗族中的儿子过继过来作为继承人。而这种过继行为也有一定的限制,比如不能将同父兄弟的儿子过继过来等等。

另外在宋朝时期,“赘婿”也逐渐成为了社会上的一种普遍现象。所谓赘婿,就是指男子到女家做上门女婿,或者是男子将女子娶回家中做妻子,但是不承担相应的责任和义务。

在这种情况下,“赘婿”也逐渐成为了当时社会上的一种特殊现象。而在宋朝时期,“赘婿”也逐渐成为了家庭财产传承中的一种特殊情况。

比如在《宋刑统》中规定:“夫亡不娶者,准赘婿法。”也就是说,如果丈夫去世后没有儿子的话,可以将赘婿作为继承人。但是这种继承方式也有一定的限制,比如赘婿必须符合一定的条件才能够成为继承人等等。

总之在宋朝时期,“立嗣之风”已经成为了当时社会上的一种普遍现象。而“立子”与“立嗣”之争则是围绕着家庭财产的继承权展开的。

二:分家书《晋商史料集成》

分家书是清代山西商人家庭中常见的法律文件,主要用于描述家庭财产的分配和继承事宜。通过研究分家书,我们可以了解到清代山西商人的家庭财产分配习惯、社会经济构成以及家庭关系等多个方面的信息。

从分家书中的财产分配方案可以看出,诸子均分是当时比较普遍的原则。然而,在实际情况中,由于各种原因,如家长偏心、子女能力不同等,最终的分配结果往往并不完全均等。

分家书的存在也反映了当时的社会经济状况。在清代,由于商业活动的繁荣和城市化进程的加速,许多商人家庭积累了大量的财富。这些财富不仅包括土地、房屋等不动产,还包括店铺、资金等动产。因此,在分家时需要对这些财产进行合理的分配,以避免日后出现纠纷。

此外,从分家书中还可以看出当时家庭关系的复杂性。在一个大家庭中,夫妻、亲子、兄弟姐妹之间的关系错综复杂。分家书中的条款通常会考虑到这些关系,以保证家庭成员之间的和谐相处。例如,有些分家书规定长子可以多分得一些财产,以示对长子的重视;而有些分家书则规定未婚子女可以提前分得一些财产,以保障他们的生活。

而且分家书还反映了当时的社会文化价值观。在分家书中,通常会强调家庭成员之间的亲情和睦、团结友爱等价值观。这表明在当时的社会中,家庭是一个重要的社会单位,家庭成员之间的和谐相处对于整个社会的稳定和发展都至关重要。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

展开

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}