传教士汤若望死后康熙帝曾发文章进行悼念

在明清时期,随着资本主义发展的需要和科学技术的成熟,中西文化之间的交流日趋频繁。除了传统的商贸往来之外,也出现了很多的西方传教士的身影。而汤若望就是其中不可忽视的一员。可以说他是继最早来到中国进行传教活动的利玛窦之外最重要的耶稣会士之一。

汤若望

汤若望原名约翰·亚当·沙尔·冯·白尔,于1592年出生在德国科隆。他受利玛窦等传教士的卓越功绩所影响而决心成为像他们那样胸怀远大理想的人。于是在1618年乘上轮船,踏上了前往东方的旅途。他在中国生活了整整四十七年,历经明、清两个朝代。他在促进中西方之间的文化交流和基督教传播,以及推广西方的先进科学技术在中国传播方面,都发挥了重要的作用。但是因为中西文化之间存在巨大差异,引起了朝廷中某些保守官员的不满和反对,最终发生了震惊一时的康熙历狱,又被称为汤若望案。

康熙五年,也就是公元1666年,当时的新安卫官生,同时也是穆斯林信徒的杨光先向康熙皇帝上书,认为汤若望等人编纂的《天学传概》十分不合理,尤其是对书中的“中华民族的始祖伏羲是犹太人”这一点非常不满,是侮辱先祖的行为,因次以“为官叛国”和“妖言惑众”等罪名指控这些传教士。经过官员们的审理之后,决定将汤若望一干人等判处死刑。此时却出现了很多异象:天空出现彗星,随后又发生了大地震。在一系列怪事的推动下,汤若望等人最终被赦免出狱。但是直到康熙帝亲自处理政事的时候才决定平反此案。

这一案件反映的是东西方在文化交流之间的差异和冲突,也可看出儒道之学在当时的中国根深蒂固的影响。

汤若望后代

在中国的明清时期,由于西方资本主义出于快速扩张的需要,同时也因为当时的交通技术已经发展到了一定的程度,因此中西方之间的交流也日趋频繁。在这些来自西方的人中,除了商人之外,传教士也是其中人数比较庞大的一支。这些传教士除了进行传教活动之外,他们同事也带来了西方先进的科学文化知识。而汤若望便是这些传教士中的佼佼者。

汤若望

汤若望出生在德国著名城市科隆,因为全家都是忠诚的天主教徒的关系,因此他从小就受到了良好的天主教的氛围影响,立志要成为一名虔诚的天主教的传播者,把教义传播到世界各地。后来当他在学习过程中看到了利玛窦这些人在东方进行的传教活动并取得了巨大的成功之后,深受鼓舞,于是便踏上了前往东方的旅途。从此他便扎根在了中国,整整经历四十七年的时间直到去世。他在修订历法和火炮等我去的制造方面均有突出的贡献,还留下了《主制群徵》,《主教缘起》等宗教著作,对于促进中西方文化的交流做出了不可磨灭的成绩。

虽然在中国生活了几十年,但是汤若望始终恪守作为一名天主教的职责,把毕生的时间都用在了传播天主教的教义方面,而他的个人生活则是非常清贫简单。他也没有留下任何后代,自始至终陪伴他的都是作为传教者的责任和义务,殚精竭虑,丝毫不敢有任何的懈怠。

正史因为有像汤若望这样杰出的传教士的努力和奋斗,才会使得东西方之间的交流能够顺畅地进行下去。

汤若望墓

明清时期的中国是一个动荡不安和封闭守旧的时期。一方面随着西方资本主义的发展,科学技术上已经有赶超东方的趋势。但是因为东方因为人口稠密和财富众多的特点,仍然让西方人流连忘返。在这种情况下,大批西方人前赴后继地来到瑰丽富饶的东方以求梦寐以求的珍宝。而西方的传教士们也是大规模登陆中国,其中就包括了著名的传教士汤若望。

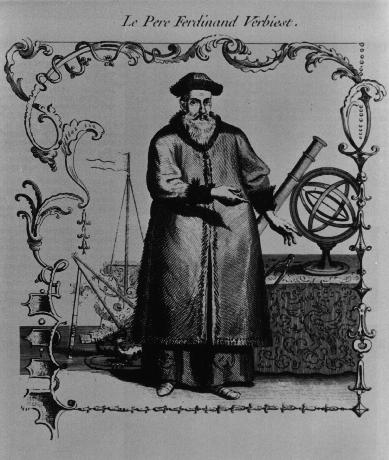

汤若望的墓碑

汤若望,字道未,于1592年出生在德国著名城市科隆。从小就因为家庭环境的影响而对天主教抱有很浓厚的兴趣。曾先后就读于由耶稣会创办的三王冕中学和罗马著名的德意志学院。在这些知名学府的学习过程中,汤若望不但学到了很多科学文化知识,也对于天主教有了更进一步的认识。而当他在学校的图书馆中看到利玛窦等传教士在东方的活动之后,便深受鼓舞。于是便在1618年跟随航船来到了中国。在中国的四十七年时间里,汤若望一方面进行传教活动,另一方面也把西方的科学知识带到了中国。他还曾经替明朝修订过历法,也对中国制造火炮等武器方面提供了很大的帮助。可以说在中国,汤若望所带来的知识是深受当时的皇帝和朝廷器重的。

而当汤若望在1666年病逝于自己的住所之后,当时的皇帝康熙帝甚至还为此专门发布了一篇悼念他的文章,可见他在中国的地位之高。而他的墓就在现今的北京阜城门外车公庄三塔寺内的北京市委党校之中,和他一起被安葬在这里的还有著名的传教士利玛窦和南怀仁。

汤若望等传教士的功绩将永远被我们所铭记,他们的名字也必将被我们代代传颂下去。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}