安徽历史—淮南历史—《淮南子》与汉初政治斗争

1.建元初年的意识形态辩论

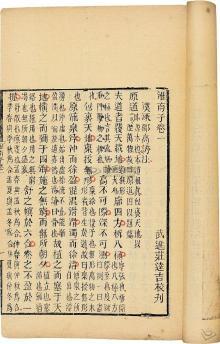

《淮南子》(即《淮南王书》又称《淮南鸿烈》)是西汉初叶淮南王刘安命手下宾客集体撰作的一部奇书。刘安是汉武帝刘彻的叔父。此书杂采战国以来除儒学以外的百家之言,主要是黄老道家言论。包罗万象,从天地开辟、宇宙洪荒到黄老养生之术,无所不及。但表面上,却似乎丝毫未涉及当时的政治与时局。因此,古今论者,都以为这是一部杂驳斑烂的 纯学术之书。

此书撰著于景帝一朝的后期,而于汉武帝刘彻即位之初的建元二年进献于朝廷。

后人读此书,无不以为此书只是一部意在求仙访道博采黄老言的道家之书而已。而黄老道则为汉初文景以来所尊之官学。殊不知,此书乃是建元初年间激烈政治斗争和意识形态辩论的产物。

汉初意识形态论争的焦点是主张尊王攘夷的儒法家(宗荀子及今文公羊学派),与主张因循旧制、“萧规曹随”无为而治的黄老道家之争。从现代的观点看,前者主张国家主义,后者主张自然放任,即自由主义。

2.汉武帝一度危在旦夕

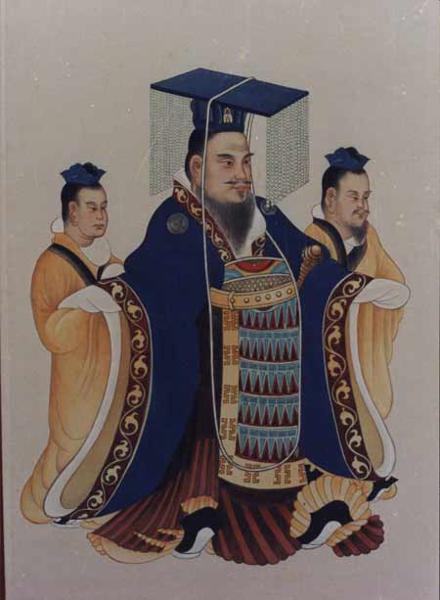

建元元年(B.C140)刘彻登基,时年仅16岁。他一登基即重用主张加强王权的儒士出任将相。准备采纳文景时期大为失意的贾谊、晁错一派的政治主张,即对内削弱诸侯、加强中央,对外则抗御匈奴。刘安撰作《淮南子》,其所针对的,就是初登基的汉武帝刘彻。刘彻志在尊王攘夷,削诸藩,破匈奴,实施“大有为”之政。刘安则主张因循旧范,无为而治。由此引申为政策,也就是要坚持汉初旧制,从而保护刘氏诸王集团裂土称王的既得利益。《淮南子》中有“主术训”一篇,专讲帝王之术。

而建元初年主导政治大势的,并不是已作了皇帝的年轻人汉武帝,而是素好黄老之道的太皇太后窦氏以及诸窦、诸刘列王贵威。窦氏于建元二年临朝干政罢免刘彻所任命的儒学将相,否定刘彻加强王权削弱诸侯的政策方向。这实际是一场未动干戈的宫廷政变。

在这场政治争论中,甚至汉武帝的舅舅、王太后之弟武安侯田蚡暗中也站到了刘安一边。《汉书》淮南王传记:刘安友善太尉武安侯田蚡。(田蚡)与私语曰:“方今上无太子,宫车一日晏驾,非王而谁可立者?”淮南王大喜,厚赂武安侯。要知道此时之刘彻,年方十七、八岁,正值盛年。除非遭遇突然之变,发生,怎么谈得上“宫车一日晏驾”?而身居高位(汉太尉领有兵权相当于国防部长)的国舅田蚡,竟然与刘安私下计议安排关于刘彻的后事问题,并属望于刘彻这位老叔父作年轻皇帝的继承人。由此可见当时刘彻政治地位之孤弱及危险也。

建元六年(B.C135年)太皇太后病危,死前天上出现彗星。刘安认为这种天象预兆着“兵当大起”,天下将要大乱。于是“治军械,积金钱”,准备武装起事。于此而又见当时政局之险恶矣!

3.人文学术难以完全超离政治

建元六年太皇太后窦氏驾崩,刘彻终于主持了大政。元光元年(BC134年)间,他召见名儒董仲舒。董氏向他提出著名的“天人三策”,汉武帝决心由此而推行全面改革。此即西汉史中值得大书一笔的“元光决策”。新政的首要方针是改革国家意识形态,即“罢黜百家,首尊儒术”。而所罢黜的百家言中,重点一为主张搞阴谋政治的纵横家言,一为黄老之道也。直到田蚡死后,刘彻才知道了他与刘安的那次密谋。刘彻说:如果田氏仍在,当灭族矣!元狩元年(B.C122年)刘安积蓄已久的反谋终于被揭露,被追究而自杀身死。汉武帝取得了最终胜利。

这一段史事表明,历史中的人文学术难以完全超离于政治。但是,后人已超越了这场历史斗争。今人谈论汉初黄老之道,无为而治,常称叹称羡。然而,若不参照汉初及建元年间之大形势,汉初儒道两个学派这场大论争就不能真正被理解。今人读《淮南子》无不以为其仅是一部学术著作。其然,其不然乎?

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}