古代人是怎么过清明节的

文化知识

清明,今年首次成为法定假日。清明节的休假制度,为人们祭祖扫墓带来了便利,但祭扫只是清明节的一个方面,清明节作为中华民族传统节日的重要组成部分,有其深厚的历史文化积淀和丰富的节日习俗,今天不妨让古人来教教我们怎么样过清明节。

清明:最重要的祭祀节日

清明节是我国传统节日,也是最重要的祭祀节日,是祭祖和扫墓的日子。唐代诗人杜牧有诗《清明》云:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂,借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”写的又是清明节的特殊气氛。从清代乾隆时期开始,乾隆皇帝就曾下令制作年节专用瓷器,而到了道光时期特制,亦有烧造,其中就有一只粉彩清明诗意图碗(图1),碗心绘青花花卉图,外壁绘杏花开放之际,高士举伞问路,童子遥指田间村舍,恰合唐代诗人杜牧名诗《清明》之意旨。

踏青:春光明媚草木吐绿

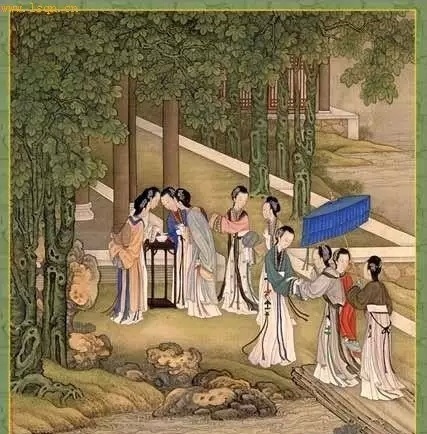

清明节又叫踏青节,按阳历来说,它是在每年的4月4日至6日之间,正是春光明媚草木吐绿的时节,宋代诗人吴惟信在《苏堤清明即事》一诗中写道:“梨花风起正清明,游子寻春半出城。日暮笙歌收拾去,万株杨柳属流莺。”在清代大画家蒋廷锡在丙申(1716年)创作的《清明双燕图》(图2)立轴中就展现了这样的景象。

在春光明媚的清明前后,尽情地亲近自然、到郊外踏青游玩,是清明节俗的另一项重要活动。旧时,清明时节的郊野之中,众人春游的场景是非常盛大热闹的。当时游乐活动在清明节俗中占有很重要的位置,差不多与祭祀平分秋色,所以古人有清明踏青的说法。清明节自唐宋成为民俗节日之后,清明踏青的活动非常丰富,常见的活动有荡秋千、拔河、扑蝶、采百草、放风筝、插柳、植树等习俗。正是“满街杨柳绿丝烟,画出清明三月天。好是隔帘花树动,女郎撩乱送秋千。”国画中国宝级的第一长卷《清明上河图》(图3为其中的一段),生动描绘了这一时日的民间百态,其描绘的是清明时节北宋都城汴京(今河南开封)东角子门内外和汴河两岸的繁华热闹景象。

休假:守护传统节日文化内涵

清明休假制度,为人们祭祖扫墓、亲近自然带来了便利,而从更深远的意义看,将是对这个传统节日文化内涵的保护,对恢复中华民族优秀文化传统,建立民族认同感、文化认同感、促进人与自然之间的和谐关系,无疑都有直接的益处。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}