七旬老人珍藏陈氏族谱57年,她是如何保存的呢?

01

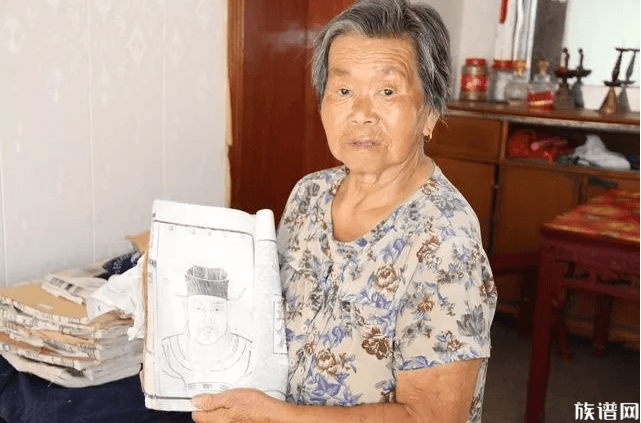

这两天,扬中市八桥镇幸福村的丁桂英奶奶有点忙,前不久刚刚晒过的家谱,晾凉了,要收好吊上房梁了。丁桂英今年77岁,她守着义德堂陈氏家谱已经有57年了。

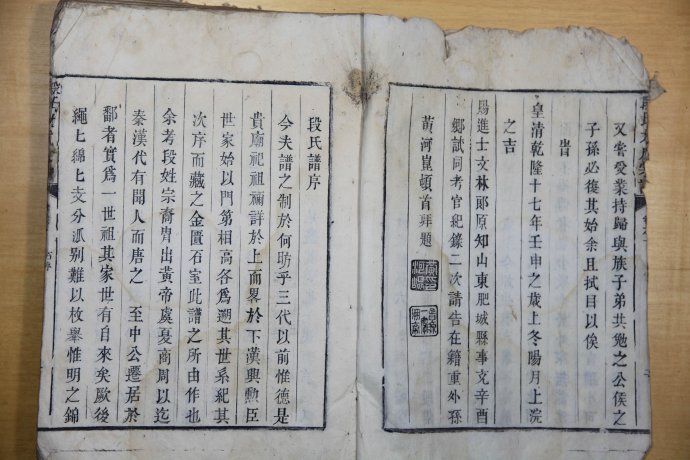

义德堂陈氏自宋朝开始修缮家谱,第一代祖先是抗金名臣陈康伯(距今约922年)。因战乱迁徙等多种因素,至明朝,这份家谱辗转被扬中的陈氏家族收藏,直到现在。

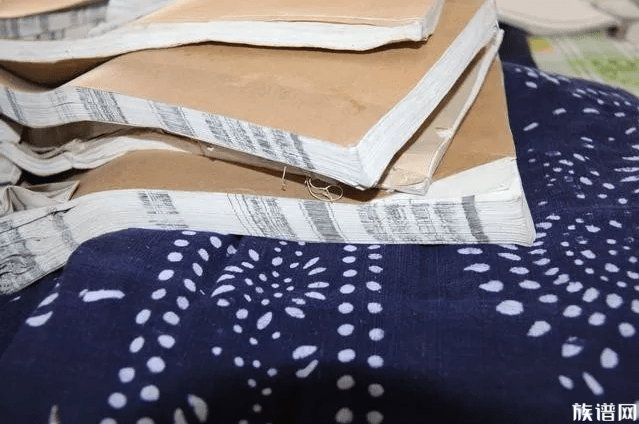

丁桂英的老公陈道发是陈氏家族第二十七代子孙。57年前,新妇丁桂英跨入陈家门,陈道发郑重地将一个蓝底碎花家织布包袱交到她手里,包袱里是七十几本陈氏家谱。陈道发嘱咐她:“媳妇,这份家谱你要好好收着,以后是要一代一代传给子孙的。”丁桂英接下了这份意义重大的包袱,手掌中沉甸甸的分量让她明白,从此,她就要扛起守护陈氏家谱的责任了。

为了防止家谱受潮或者被老鼠、虫蚁咬坏,丁桂英将家谱整理整齐,用家织布裹紧,系上绳子,吊在房梁上。日复一日,年复一年,丁桂英每隔两三个月就要将包裹放下来,打开查看整理。每年夏天,她都会乘着大伏天,将家谱晒一晒,晒完了,还要放在家中晾几天,等纸张彻底凉了才能重新打包上梁。

02

随着生活条件变好,丁桂英从土房子住到小平房,梁上吊家谱的习惯从不改变。再后来,小平房又换做结构全新的小楼房,没有露在外面的梁了,怎么办?丁桂英灵机一动,用一根竹竿系上粗粗的麻绳,吊在屋顶,再将家谱悬挂在竹竿上。一直以来,除了自己,丁桂英从不让旁人轻易接触家谱,别说附近邻居,就连家中孩子想看看都不行,“怕被弄坏了。”

尽管丁桂英对待家谱小心再小心,但意外还是发生了。那是女儿出嫁前,家中请了一位泰兴的木匠师傅打造嫁妆。这位木匠师傅姓陈,再一详谈,居然是同一脉的。陈师傅得知丁桂英收藏了陈氏家谱,多次请求借看家谱,丁桂英考虑再三,被陈师傅的诚意打动,出借了近一半的家谱。陈师傅带着家谱回到泰兴,之后因通讯不畅等多方面原因,与丁桂英失联了,近一半的家谱也随之失去音讯。

怀着巨大的遗憾,丁桂英仔仔细细重新整理了留下的42本家谱,小心翼翼包裹好吊起来收藏。“我没什么文化,也看不懂家谱,我只知道要收着它们、守着它们。”丁桂英说,她不懂家谱的内容,但长辈将这个责任传给她,她就必须守下去。前两年,丁桂英将有着近千年历史的陈氏家谱传给了两个儿子陈世章和陈世清,“传下去了,我也算完成自己的任务了。”虽说把家谱传给儿子了,但丁桂英仍然不放心,每到夏天,一定要帮着晒家谱。

丁桂英的大儿子陈世章在仔细研究了家谱后,备受震撼,“一段段文字代表的都是与自己一脉相承的家人,可惜的是,家谱只记载到第二十八代‘永’字辈,1952年后出生的就没有记载了。”

03

2017年底,扬中市民俗文化研究会成立,并确定了第一个研究课题——扬中百家姓氏探源。扬中市民俗文化研究会从零星资料中获知陈氏家谱的存在,找到陈世章,希望借阅老谱以供研究。最初,丁桂英坚决不同意外借,但陈世章告诉母亲,这样的研究才能更好地传承家谱文化,她被说动了,终于首肯。陈氏家谱为扬中百家姓氏探源做出了不小的贡献。

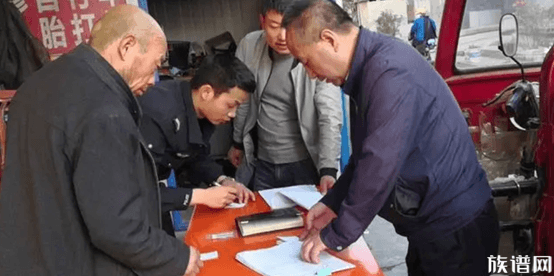

扬中市民俗文化研究会借谱研究的同时,陈世章和叔叔陈永龙也开始着手修谱。“现存的家谱最新一次修缮还是1951年,我是第二十八代,但是已经没有记载了。陈家已经有了第三十二代,就连辈分都断了,再不修谱,陈氏这一脉就断了。”

04

伴随时代的高速发展,我们对于传统家族关系的认识日渐模糊。在物质极大丰富之后,人们更加重视家庭建设,注重家庭、家教、以及家风,越来越多的人开始重修家谱。

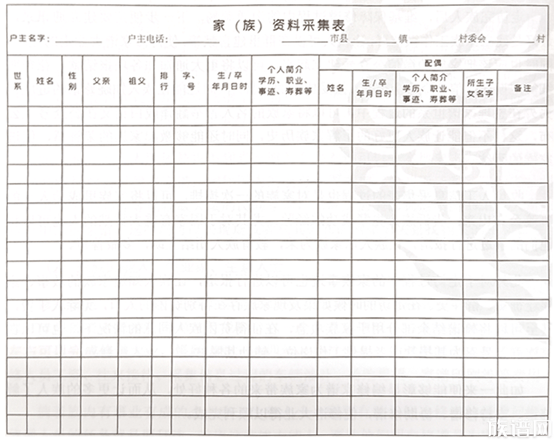

可传统家谱修谱繁琐且困难,现代家庭需要以新时代的家庭谱来进行记载,这也是新时代家庭谱的使命。

族谱网正在潜心开发新版现代(特色)家庭谱(小),用以记录百姓历史,传承优秀家风,更好地维系家庭发展和亲情关系。

家规家训全家福祖宅祠堂记录家庭关系图生平事迹等,简单易操作,内容丰富传承后人。

书写一本家庭谱延续祖辈精神、记录家庭岁月、启迪子孙后辈——从你开始!!!

新家庭谱即将上线,敬请期待!趁此之前,可以点击原文,先厘清一下祖辈根源,寻根查谱了解家族史哦~

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载