古代皇帝的谥号、庙号、年号是怎么来的?有什么区别?

古代帝王一般都有很多称呼,有的是庙号,有的是年号,有的则是谥号,那么,皇帝为什么会有这么多号?庙号、谥号、年号都是怎么来的?有什么区别呢?

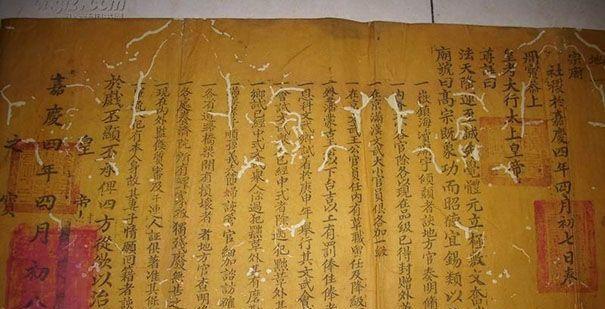

古代帝王不仅有谥号,还有庙号、尊号、年号(开始不用于称呼皇帝,但由于明清的皇帝一般只有一个年号,故以年号称之)等称呼。

谥号,为东亚(包括中国、朝鲜、越南、日本)古代君主、诸侯、大臣、后妃等具有一定地位的人死去之后,根据他们的生平事迹与品德修养,评定褒贬,而给予一个寓含善意评价、带有评判性质的称号。有固定的字,一般可以分为三种,美称、怜悯称呼、贬称,美称很多,比如汉文帝、梁武帝,贬称比较少,一般用于亡国之君或经卵之主,比如周厉王、隋炀帝,还有对一些年幼亡国着同情的,比如晋愍帝、汉殇帝等。先秦的某某王以及秦以后的某某帝一般都是谥号。

(图片来源于网络)

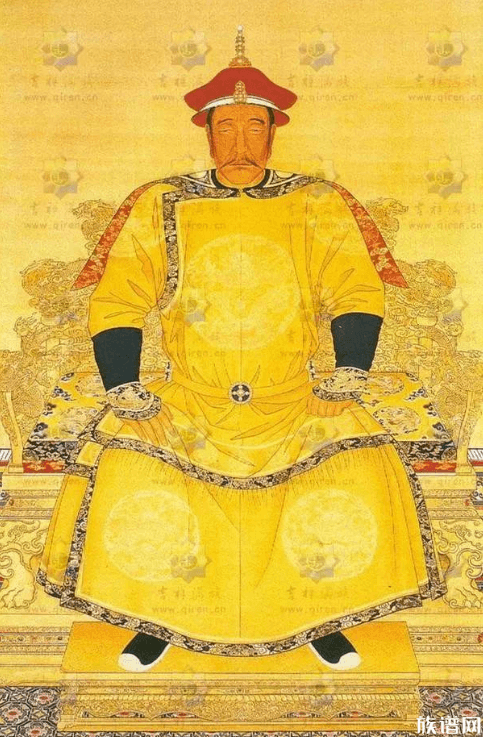

庙号,意思就是皇帝于庙中被供奉时所称呼的名号,起源于重视祭祀与敬拜的商朝,最初并不是所有君王都有庙号,一般君王死后会建筑专属的家庙祭祀,但在几代之后就必须毁去原庙,而于太庙合并祭祀。合于太庙祭祀称之为“祧”,“ 祧”这件事情有实际上的作用。如果每个君王的庙都留下,数代之后为数众多的家庙会有祭祀上的困难。而对国家有大功、值得子孙永世祭祀的先王,就会特别追上庙号,以示永远立庙祭祀之意,后来逐渐发展,每个皇帝都有自己的庙号。一般来说,某某祖某某宗都是庙号,而且一般“祖”是打天下的,“宗”是守天下的。比如唐太宗宋太祖名成祖清圣祖等。

(图片来源于网络)

谥号庙号都是在帝王去世后的称号,一些作品中在生前称呼的现象是不对的。但是在生前也有尊号,在史前时期有皇帝、炎帝、有巢氏、燧人氏、天皇、帝皇、人皇等称号,在此后,有些皇帝也给自己加上尊号(当然是在大臣再三请求之下才答应的),比如唐高宗李治尊号天皇,武则天尊号天后,后来又号称则天大圣皇帝、则天大圣皇后。

今天,我们习惯称呼唐朝以前的皇帝他们的谥号,因为开始谥号只有一两个字,后来谥号越来越长,人们称呼唐朝以后的皇帝他们的庙号,庙号比较简短,后来,人们称呼明清的皇帝他们的年号,因为他们往往只有一个年号,比如大清圣祖仁皇帝爱新觉罗玄烨年号康熙,所以我们经常用康熙或者康熙帝代指他。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载