【小谱说堂号】百家姓中最特别的姓氏,源自刘邦的恶趣味

“赵钱孙李,周吴郑王。冯陈褚卫,蒋沈韩杨。……”《百家姓》以这几组姓氏开头,但是最后一句“第五言福,百家姓终”却有点像是在为结尾凑字数。

其实这最后的八个字也是姓氏,只不过极为罕见,人口也很少。

也许有人会问,第五不是排序吗?怎么也成了姓氏?

“第五”确实是姓氏,它不仅是《百家姓》中最后一个复姓,而且还大有来头。据《通志·氏族略》记载:“舜有二姓,曰姚曰妫。因姚墟之生而姓姚,因妫水之居而姓妫。”

意思是说舜帝有两个姓,既姓姚,也姓妫,第五就是源于妫姓。

但妫姓并不是直接演变成第五的,当中还有一段曲折的故事。

春秋战国时,妫姓的后人被封到陈(今安徽淮阳),建立陈国,这一支妫姓族人就以国为氏,成为后来陈姓先祖。后来陈国爆发内乱,其中又有一支被排挤。为了保命,他们只好离开陈国投奔齐国,改姓田。

因此田姓也是妫姓的后裔。

当时的齐国是姜氏封地,国君是姜子牙的后代,被称为姜齐。田氏来到齐国后,经过几代人的努力,慢慢站稳脚跟,对上掌握齐国国政,对下收买齐国民心。到了田和这一代,他没有直接篡国,而是找了个借口把齐康公流放到海岛,自己执掌齐国国政。十年后,齐康公死了,没有儿子。为了避免被讨伐,田和又跑去抱当时最强大的魏国国君魏文侯的大腿,表示愿意尊魏文侯为诸侯之首。魏国自己就是三家分晋立国的,魏文侯很快搞定周王室,帮田和拿到了诸侯资格。田姓齐国由此取代姜姓齐国,史称“田氏代齐”。

秦国统一六国的过程中,齐国是完整投降的,免于遭受战乱。田氏家族势力也得以保存下来。秦末天下大乱,田氏后人复国,最后被韩信攻灭。

汉朝建立后,刘邦对六国旧贵族很不放心,就把他们统统迁往关中眼皮子底下监控起来。特别是田氏,先是把他们按支系分开安置,为了不让他们心念故国,还要给他们改姓。可刘邦没什么文化,觉得分别给这些田氏族人改姓氏太麻烦,索性按顺序排列,赐姓第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八。赐名后还洋洋得意,觉得干了件特别有意思的事情。

因此,“第五”姓,实际上是刘邦恶趣味的杰作。

而对田氏族人来说,从一国宗室变成数字复姓,不仅是姓氏的改变,更是一种深深的精神羞辱。

可人在屋檐下不得不低头,面对皇权,他们只能忍耐。

刘邦通过这种恶趣味的羞辱方式达到了分化削弱田氏的目的。

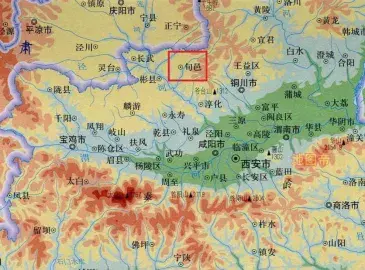

特别是田横这一支的第五姓,更是刘邦防范的重点,把他们安置在旬邑县(今陕西省咸阳市旬邑县)。旬邑县古称豳(bīn),《诗经》中的《豳风》便产生于此。旬邑县地势东北高西南低,沟壑纵横,古代时交通极为不便。刘邦将田氏安置于此,就是想困住这支田氏后人,让他们自生自灭。

▲地处关中平原北部山区的旬邑县

两汉之后,第一到第八姓慢慢消亡了,或改姓他姓;而第五姓顽强的坚持了下来,最终被列入《百家姓》中。

这跟第五后裔自强不息、人才辈出有很大关系。

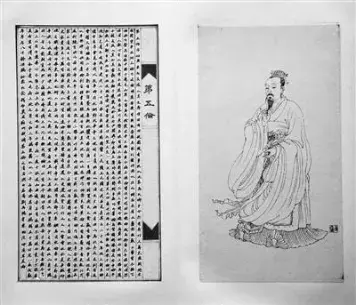

第五后人过三位宰相:东汉汉明帝时的宰相第五伦、唐朝唐肃宗时的宰相第五琦、宋朝时的宰相第五均。第五也慢慢成为关中大族。

电视剧《风云》中有个美女叫第二梦。起点历史大神七月新番新作《新书》的男主就叫第五伦(对,就是上文那个第五伦)。

在身高普遍高大的汉代,第五伦只有162cm,为生计贩过私盐,熬过王莽新朝,最后成为东汉开国重臣、三朝元老,妥妥的励志赢家。

现在,旬邑县的魏洛村仍是第五后人最主要的聚居地之一,4000多村民都姓第五。甘肃、安徽、浙江、台湾等地都有第五后人。不过在繁衍和迁徙过程中,由于各种原因,部分第五演变成 “第伍”、“第”或“伍”(成为伍姓其中一支)。

出人头地后,第五后人不再以自己的姓氏为耻,反而以此激励后人。

第五姓的郡望有陇西郡和东郡。

堂号有陇西堂和东郡堂(亦称江扈堂)。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载