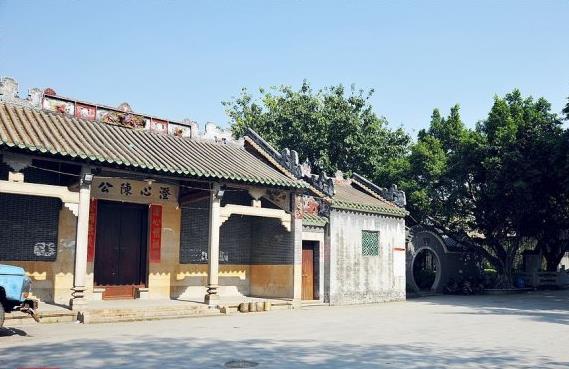

姓氏祠堂中的浙江省苍南县陈氏宗祠,一座尽显文化底蕴的小型四合院

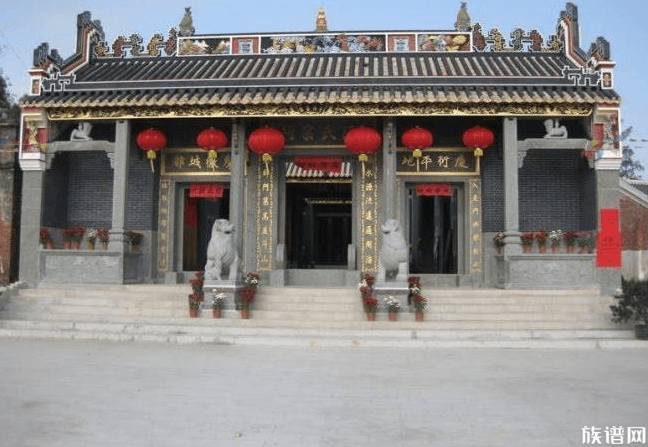

苍南县陈氏宗祠位于浙江省苍南县的一个幽静角落,是一座深受景仰的宗族建筑。它以其独特的建筑风格和丰富的历史底蕴而闻名。

陈氏宗祠的建筑面积不大,却富有内涵。它采用四合院的格局,建筑雅致,给人一种古朴高贵之感。宗祠的门台和前厅的门在1998年曾进行过维修,其他部分则保持着完整的结构。墙壁选用陈年的青砖砌成,墙面质朴而坚固,彰显了历史的厚重感。而屋脊上的精美灰塑,由民间工匠用石灰和糯米浆精心塑制而成,展现了浙江传统建筑艺术的精湛技巧。

陈氏宗祠的门台外凸显着一对醒目的旗杆夹,令人过目难忘。这对旗杆夹宽约40公分,厚约20公分,呈扁形石夹板状,顶端凿成“凹”形图案,凿有8公分圆孔,两块石板相对而立,夹缝空间约为28公分。石板的侧面刻有模糊的文字:“附贡生陈观墀敬立,咸丰戊午(1858年)除月吉旦”。这对旗杆夹是赐给陈观墀(1803-1882)的,至今保存完好,见证了陈氏家族的历史身份和荣耀。

进入宗祠内部,人们会被其精美的雕刻和石刻艺术所震撼。梁枋、吊顶、柱础、斗拱等装饰雕刻细致,展现了工匠们的高超技艺。龙头、凤尾、狮子、鹿等祥瑞动物的雕刻展现了生动的形态,栩栩如生,仿佛栖息其中,成为这座宗祠的瑰丽点缀。这些精湛的雕刻作品是民间艺术的珍品,也是浙江传统建筑艺术的杰作。

宗祠的大厅采用八角倒挂锅底形的吊顶,共有六层,每层之间用雕刻细致的斗拱相连。大厅上方高悬着一块书法端庄、墨宝横生的“星聚流光”四字牌匾,彰显陈氏家族对教育的重视和崇尚。大厅两侧的廊房虽然面积不大,但造型优雅迷人,挂有“赉我思成”和“降尔遐福”两块匾额。根据传说,这些匾额都是清末“翰林四谏”之一、号称“瑞安先生”的黄体芳赠送给陈成标的第四代孙陈观墀的。

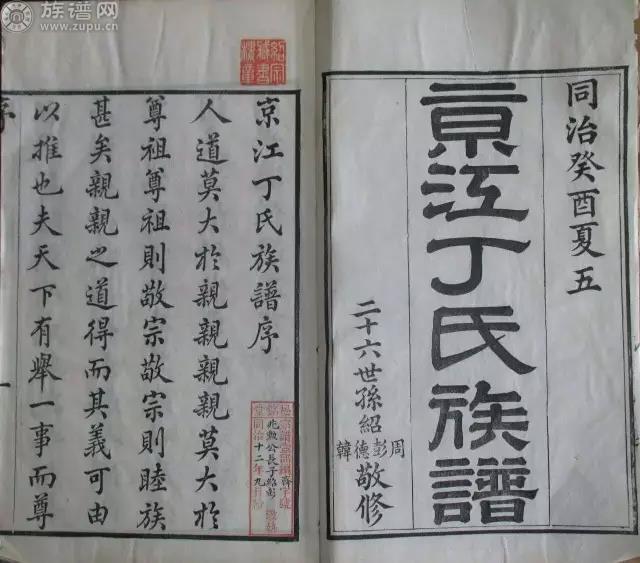

大门门楣两侧有雕刻图案的两队“户对”,短圆柱形,每根长15公分,与地面平行,与门楣垂直;“户对”上方,斗拱上镶有木花雕。门槛两边的“门当”即呈扁形的石鼓却不见,一些年老长者也不知所踪。清朝,旗杆夹、门当户对并非随意可竖,必须是本家族人考上进士,后出秀才、举人的也可竖,是宅第主人身份、地位、家境的重要标志。在宗祠后面约100米处是陈成标的祖房,规模宏大,现在腐烂坍塌了不少,据说原有清朝高官赐予牌匾挂在房子中间,但也被人偷走多年,我能清晰看到牌匾挂过的痕迹,到底赐给谁无法得到考证。但在民国32年莒溪《陈氏族谱》记载着不少赐给陈成标晚辈的匾额,其中有:乾隆十三年(1748年)岁在戊辰仲冬月谷旦特授浙江温州平阳县知县曾省为贡生陈久立匾额“外韩”;乾隆二十年(1755年)岁在乙亥冬月吉旦特授浙江温州平阳县知县黄槐为国学生陈云华立“花萼联辉”;乾隆五十一年(1786年)丙午孟冬月谷旦钦命史部右侍郎提督、浙江学政窦光鼐为乡耆宾陈云攀、继妻周氏立“五世堂”;同治八年(1869年)岁在己巳林钟月吉旦赐进士出身、翰林院侍讲、安庆府知府署理、安徽卢凤颖兵备道现任江南布政司年家眷弟琴西孙衣年为平阳附贡生陈观墀立“明经世胄”……可以肯定的是,陈成标及晚辈不是一般的家庭和一般的身份。

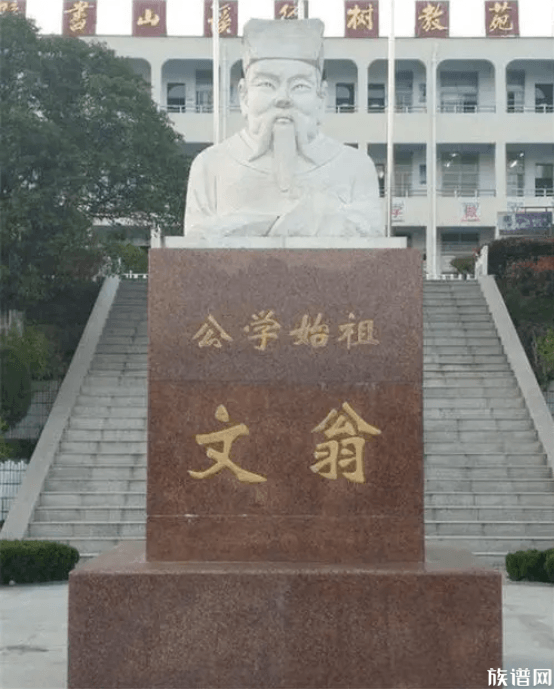

祖祠还让人惊艳就是梁枋、吊顶、柱础、斗拱,雕刻、石刻很考究,龙头凤尾、狮子、鹿等祥瑞动物,身姿矫健,惟妙惟肖,乃是神工鬼斧,民间艺术的珍品。大厅吊顶呈八角倒挂锅底形,有六层,每层之间用雕刻细致斗拱托起。祠堂的大厅高悬“星聚流光”四字牌匾,书法字体端庄,浑厚遒劲。两边的廊房都是木结构,面积不大,但造型极为讲究,并分别悬挂“赉我思成”和“降尔遐福”匾额。据祖传,这三块匾额均是清末“翰林四谏”之一,号称“瑞安先生”的黄体芳赠送给陈成标的第四代孙陈观墀的。右廊房造型独特美观,内额枋还挂着“开学堂”小牌匾。据传说,道光十九年(1839年)陈观墀在这里办起了私塾学堂,不少孩子就在这里读书学习,开学堂培养了一大批陈氏晚辈和其他氏族人才。在莒溪《陈氏宗谱》记载:岁进士1人,贡生1人、国学生10人,儒业11人,邑庠生1人、八品1人。据上年纪的老太介绍,只知道这里一直在办学,民国12年(1923年)他就在“开学堂”读书,教书先生是陈大端,教的是《人之初·性本善》。解放初期莒溪乡政府就设在这里。1965年又办起了“莒溪小学”,直到1968年才把学校迁出“陈氏宗祠”

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}