体育法修订草案:学校必须设体育课,那么古代体育是怎么发展起来的?

为提高国民身体素质,近日,体育法修订草案,要求学校必须设体育课,保证体育课不被占用。这一规定在一定程度上有利于加强学生的身体素质,劳逸结合也能提高学生的学习热情。

那么,你知道古代体育是什么样的吗?古代体育是怎么发展起来的?今天,族谱网小编带大家了解一下古代体育的知识。

从有了氏族社会开始,我国的体育就不断适应社会的发展有了变化和发展。

古代体育的发源

公元前21世纪左右,我国第一个奴隶制王朝——夏朝建立,经过夏、商、周一直到春秋战国时期,我国从奴隶制社会转向封建社会,着这个过程中,我国古代的体育开始逐步形成。后期,随着生产和分工的发展,频繁的战争,文字和学校的产生,宗法制度的形成,原始社会中那种融多种功能于一体的体育,开始分化为军队的身体、技能训练,学校教育和民间游戏娱乐,以及卫生保健等不同的形式。

奴隶制国家军队的身体训练

据记载和出土文物证实,殷商时代已出现“十人为什”的基本作战单位,并由此组成左、中、右三军编制和甲士与徒兵的配备。在奴隶制社会,战争的基本形式是以战车为主的阵战,故其军事训练的主要形式是“田猎”与“武舞”。

田猎:这是纳身体、技术、战术训练为一体的军事活动。据《礼记·月令》载;“天子易教于田猎,以习五戎,班马政。“五戎”即弓矢、曼、矛、戈、戟五种兵器;“马政”即双马架车技术。田猎的主要目的是训练各种武器的使用和车马的驾控。

武舞:主要是适应阵战而进行的队列阵形的训练。相传在舜帝时,就有禹征有苗,“执于戚舞,有苗乃服”的故事。武舞的基本内容是“教坐、作、进、退、疾、徐、疏、数之节”。西周时的“大武舞”中尚可见大略。

根据《礼记》载:每年孟冬10月,都要进行大规模的校阅,“天子乃命将帅讲武,习射、御、角力”。校阅的目的一是检查全年的训练情况,二是选择符合统治阶级要求的武勇人才。“讲武”包括坐、作、进、退、疾、徐、疏、数的集体操演的比赛与个人竞技。个人竞技主要是赛射箭、驾车和较力(有多种形式)。这种以竞技方式进行的校阅,后世称之为“讲武之礼”,是我国古代竞技的重要形式。

古代体育的初步发展

战国至秦汉时期,我国封建制度发展迅速,这时候生产关系的发展为社会文化以及体育发展创造了条件,使得古代体育有了迅猛的发展。也初步奠定了我国古代体育发展的基础,形成了古代体育的基本格局。

适应军队的体育功能发展

这时候的主要体育活动有:适应战争所形成的“公民兵”制度。秦用商鞅变法,奖励耕战,秦民“勇于公战,怯于私斗”……。各国还强令各地推荐优秀的军事人才,并于春秋两季举行全国性的比武,以选拔“豪杰”、“骏雄”,按其勇力强弱授予不同的俸禄。

春秋后期,特别是战国时期,随着兵种的分化,提出了对训练的专门化要求,促使田猎式的综合训练向专门分类训练发展。各国均极重视士卒的选择与训练。吴起认为,“用兵之法,教戒为先”;孙武指出,决定两军胜负的重要条件之一是“兵众孰练”,都把训练良好视为争取胜利的先决条件。

这一时期,根据不同的需要,一般身体素质的训练主要有以下几类:

负重跑:主要是步卒的身体训练形式。一般是全副武装。魏国明确规定了“衣三属之甲,操十二石之弩,负服矢五十,置戈其上,冠胄带剑,日中驱百里”

角力:是一种力量性训练和比赛,主要形式有举鼎、拓关、开硬弓、弩、斗兽、相搏等。

跳跃:车、骑兵主要练习距跃,又叫超距。要求在较短的距离里追上奔驰的战车,并跃上战车。步兵的主要训练内容有曲踊、逾高、绝远等。

游水:是适应水上作战进行的专门训练。齐国就采用“矩游”的比赛形式来进行水兵训练。

投掷:见于记载的主要是投掷石头的练习(投石)。秦汉以后,蹴鞠也被作为身体训练的重要形式。

我国古代军事家指挥作战十分重视心理的因素,强调“气实则斗,气夺则走”。平时训练,除坚持严格赏罚外,主要还是通过操练使“勇者不得独进,怯者不得独退”。其训练要求从孙子“吴宫教战”中可见一斑。

古代中国体育的繁荣

两晋南北朝至隋唐五代是我国封建制度进一步完善,封建文化高度发达的时代。在社会政治、经济发展的基础上,体育表现出前所未有的活力,活动方式与项目进一步丰富,呈现出蓬勃发展的繁荣局面,在体育发展史上写下了光辉的篇章。

武艺的发展

两晋南北朝由于动乱与战争的影响,军队训练受到统治阶级的重视,东晋十六国以来“取士拔才,必先弓马”,特别是在北方,不少统治者以强力或武艺闻名一时,兵械使用技艺得到较大的发展,兵械技术训练出现了程式化的趋势。唐代武举制的设立,统一了应试标准,据《唐六典》载:武举科考试长垛、骑射、马枪、步射、才貌、语言、举重。其次,是士大夫对习武提出的审美要求。汉末,适应“百戏”表演的需要,已经出现脱离实战要求而服从表演规律的竞技。魏晋以来这一倾向进一步得到发展,特别是在士大夫阶层中,更显突出。在部分士大夫中,“争骑乘之善否,论弓剑之疏密”成为一种时尚。“控弦命中”的射箭比赛,“空拳入白”的技击格斗,“倒乘立骑”的骑术表演颇为盛行。习练刀棍、剑、矛都有“口诀要术”,但其中多杂以“虚试无对,实用无验”的“花法”。讲究骑马回策的妙姿,飞花舞蝶的虚招,有习武之名,而无备战之实。故葛洪批评他们“望尘奔北,闻敌失魄”。士大夫逞拳弄腕,热衷于“虚试无对,实用无验”的兵械舞练,虽无益于征战,却标志着对习武练习开始提出了审美要求,对武艺的演进产生了深远的影响。唐代公孙大娘的“剑舞”,当时这种要求发展的结果。

消闲娱乐活动的勃兴

两晋南北朝时期,以球戏和节令民俗活动为代表的消闲体育活动出现了空前的盛况。

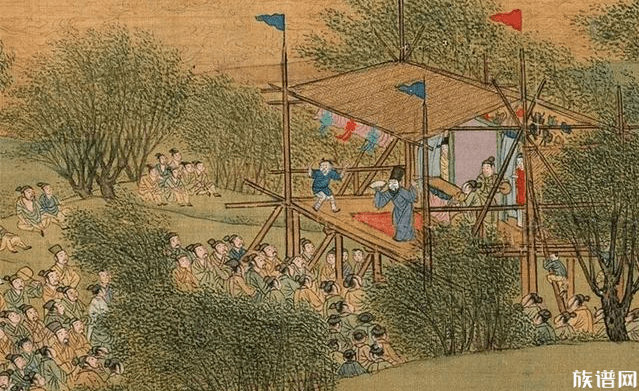

球戏:隋诏时期是我国球戏的大发展时期,除球戏的种类多样化而外,球场的建筑、球的构造及游戏方法等都有显著的进步,其中影响最大的是击鞠和蹴鞠。

击鞠:又称“击球”或“打球”,即马球运动。击鞠是唐代最为流行的一项运动,不仅帝王爱好,军队重视,文人擅长,而且妇女乐于为之。

在汉代“蹴鞠舞”的基础上,唐代又出现了“打鞠”、“白打”、“耀鞠”三种非对抗性的蹴鞠活动。这些活动主要是通过踢球控球的技巧取胜。特别是充气球的使用,加大了踢球难度,对踢球技术的发展无疑产生了积极的影响。除去蹴鞠与击鞠外,这个时期的球戏还有“步打球”、“木射”、“踏球舞”、“抛球”等。

相扑:相扑是古代的一种角力运动,先秦时主要是军队训练内容,秦汉之际又纳入百戏之中,成为一项重要的竞技表演。两晋以后,在少数民族摔跤风尚的影响下,相扑作为一项单独的争力竞胜的运动逐渐在社会上流传开来。唐代相扑运动有较大的发展,在帝王和贵族中也是一项受欢迎的运动。唐末宫廷里还设立了专门的机构--相扑朋,广纳相扑高手。据《唐音癸签》载:“角力戏,几陈诸戏毕,左右两军擂大鼓,引壮士裸袒相搏较力,以分胜负”。可见其方式与今日之相扑大同小异。

棋类游戏:魏晋以来,围棋发展很快,特别是在一般士大夫中广为流行,南北朝时已经出现19线的棋局。围棋术语已相当齐全,如飞、补、续、食、绝、劫、侵、持、聚、点、撇等多还总结了不少的定式,如“方四聚五”、“花六持七”之类;并提出了一些重要手行棋战术原则和思想,象“先据四道,保角依旁”、“攻宽击虚”等。

古代体育的新变化

从宋代以后,我国出现了一种新的体育运动就是武术。明清时期,民间习武多以拳、棍为主,故流派划分自拳法开始。一些武术家针对少林拳“主于搏人,人亦得乘之”的不足之处,创造出“以静制动,后发制人;顾势使力”的碰撞法,为别于少林拳故称之为“内家拳”。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}