【小谱说堂号】读书最少的开国宰相,赵姓“半部堂”由来

赵姓,宋代《百家姓》排名第一。其始祖是颛顼帝子孙造父。

据《姓纂》一书记载,造父本是周国驾车大夫,因助周穆王平定徐偃王之乱,被周穆王赐封赵城为封地。造父便以封地之名作为家族之姓,并世代相传。造父也成了赵氏的先祖。

春秋战国时期,赵衰辅佐晋文公称霸。赵衰的子孙自此成为晋国显贵。到了春秋末期周威烈王时,赵氏家族的权势地位进一步扩大,与同为公卿的魏、韩两家瓜分晋国,自立为诸侯,便是历史上著名的“三家分晋”。此后经过赵武灵王胡服骑射改革,赵国国力强盛,与其他六国并列为战国七雄。

秦灭六国,,但赵姓的地位和影响并无削减,秦汉之际一直是河北望族,族人弟子遍布天下。赵氏后人赵佗还在岭南建立南越国。

公元960年,陈桥兵变,后周大将赵匡胤龙袍加身登上帝位,赵姓从此成了国姓。为了讨好宋太宗赵光义,吴越一个宗室公子在编写《百家姓》时把赵姓放在第一位,赵姓便成为百家姓之首。

赵匡胤能够,离不开一个人的谋划,此人就是赵普。

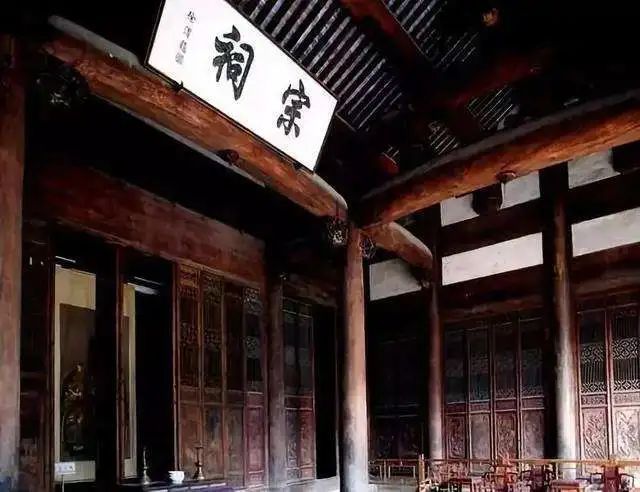

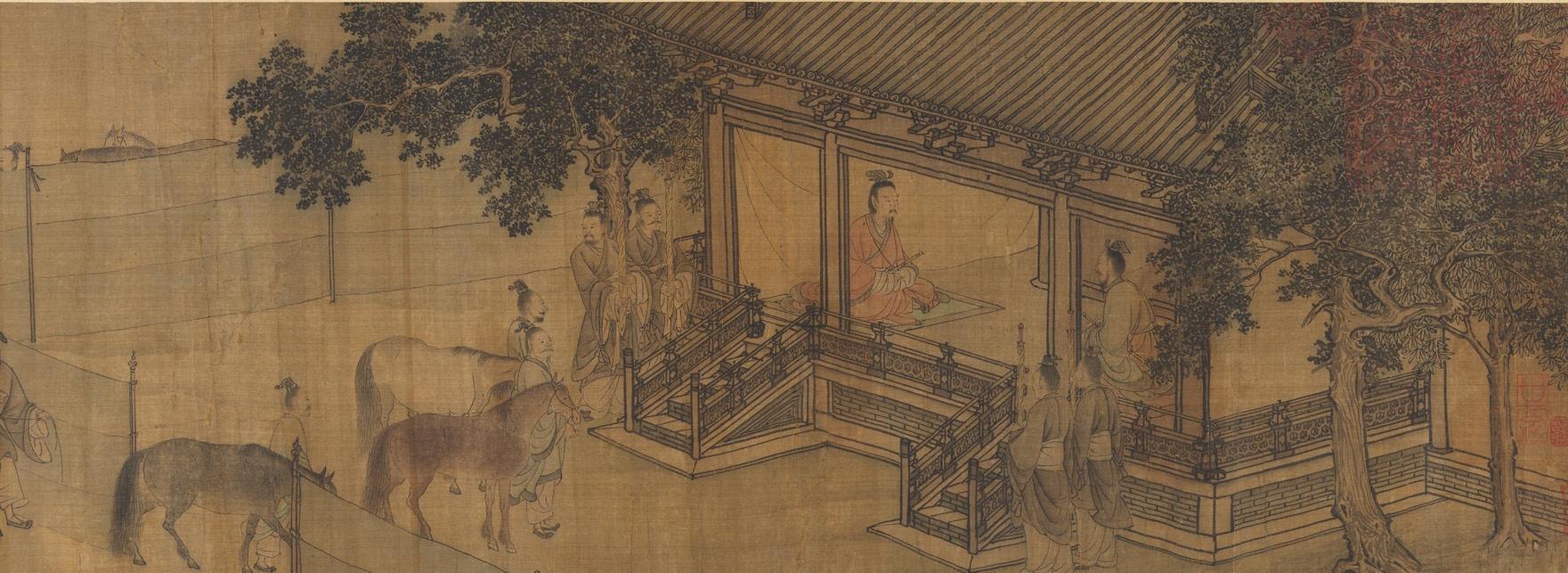

赵普画像

赵普,字则平,幽州蓟县人。曾祖父是唐末三河县令;祖父赵全宝曾任澶州司马;父亲赵迥在五代时任相州(今河南安阳)司马。

赵普是赵迥长子,虽出身官宦世家,前半生却并不如意,为躲避战乱随父亲赵迥搬迁到常山,后又迁居洛阳,并在此结识了赵匡胤兄弟。

后周时,赵普先被节度使刘词征辟为从事,后在赵匡胤军中担任张书记,自此跟随赵匡胤南征北战,逐渐成为赵匡胤兄弟的心腹。

陈桥兵变,就是赵光义和赵普等人筹划发动的。

赵匡胤成功上位后,赵普积极出谋划策巩固皇权,并暗示赵匡胤用“杯酒释兵权”的和平方式收回武将兵权,为宋初中央集权的稳定做出了贡献。

赵普虽然足智多谋,读书却不多。有一次赵匡胤问他:“爱卿呀,你为何把国家治理的这么好?”赵普只能尴尬地说:“我不过靠了半部《论语》罢了。”

赵普死后,家人整理他的书箱,果真没有什么金银珠宝,只有他活着的时候常读的一部《论语》。

这也是赵氏族人以“半部堂”为堂号的来历。

赵姓是大姓,全国皆有分布,有天水、涿郡、下邳、南阳、金城、颍川、敦煌、酒泉、扶风、新安、平原等11个郡望。堂号除了与郡望名相同外,主要有半部、琴鹤、孝思、萃涣、敬彝、创基等。

而以“半部堂”为堂号的赵姓主要分布在安徽、江苏、山东等地。其中安徽省安庆市太湖县便是赵氏“半部堂”所在。全国政协主席赵朴初就出生于此。

赵朴初的故居在安庆市老城区,因为赵氏族中自赵文楷始,赵畇、赵继元、赵曾重四代都是翰林,因此赵朴初的故居也叫作世太史第、四代翰林宅。

还想知道哪些堂号故事,欢迎在后台留言!

修谱、查谱,请联系族谱网官方客服:xiupushi

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}