从氏到名——中国古老家谱里的新变化

邢春元的母亲被人喊了一辈子“邢家的”,去世后也没能留下自己的名字,但他的妻子李元巧将不会再受到这样的对待。这对老夫妻去年新修的邢氏家谱即将付印,李元巧的名字已经写了进去。

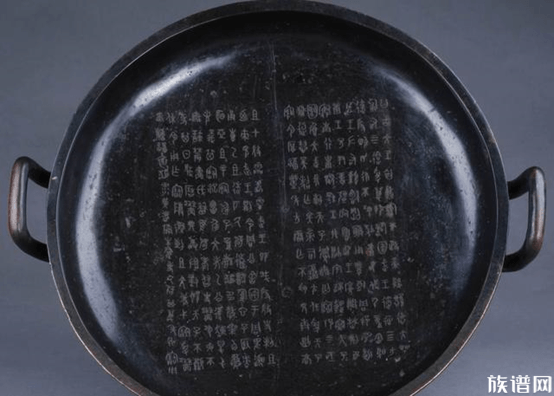

山西洪洞县家谱艺人王秀远设计制作的家谱

在中国,家谱是一个家族的人口档案,能保持家族的凝聚力。但长期以来,家谱中的女性名字,大多仅用简单的姓氏来代替,以至于现在几乎没有人知道他们的女性祖先叫什么名字。

“我不想和她们一样没有存在感。”68岁的李元巧说,现在是个平等的时代,是时候丢掉以前的陋习了。

李元巧家住山西省洪洞县,那里是中国最有名的寻根地。

山西洪洞县家谱艺人王秀远正在整理他设计的册页型家谱

史料记载,明朝初年因为战乱,很多地区人口锐减,皇帝为了恢复农业生产,进行了一场历时40余年的大移民,100多万山西人被迁往省外。这些移民出发前聚集到洪洞广济寺领取川资凭证,并在寺外大槐树下休息,历经数百年口口相传,“洪洞大槐树”成为无数人心中的故乡。

如今,每年清明节都有大量移民后代到洪洞大槐树寻根祭祖。这里的祭祖堂里供奉着1230个移民姓氏牌位,“寻根热”兴起以来,大量想修家谱的人纷纷来此寻找家族起源。

洪洞县冯张村71岁的张觉敏这几年多了两门“亲戚”,一个来自江苏丰县,另一个来自河南南阳。“三个家谱上都记载着600年前相同的移民信息,我们就合在一起组成了一个更大的家族。”张觉敏说,这次重修家谱把女眷也加了上去,弥补了过去女子不留名的缺憾。

“兵荒马乱添金银,盛世添香续家谱”,这是中国千百年来的传统。

七年前从孔子故里山东曲阜来到洪洞大槐树从事谱牒生意的王秀远说,2010年左右,开始出现大规模重修家谱的热潮,主要是现在观念变了。

王秀远至今已为40多个姓氏的上百个家族设计制作家谱,包括邢春元夫妇新修的邢氏家谱。“新修家谱无一例外都写上了女人的名字,这完全颠覆了传统。”他说,家谱种类也越来越多,线装、册页和卷轴的都有,能显示出主人的经济实力和文化品位。

山西洪洞县辛北村村民李元巧展示网络家谱

受限于印刷成本和页数,传统家谱只能记载每个族人的简单情况。在没有容量限制的网络家谱上,李元巧可以利用手机添加任何自己想记录的信息,以便让后代详细了解她的经历。

对中国女性来说,这是一个新的开始,意味着她们在最传统的领域获得了和男人相同的待遇。

“现在提倡男女平等,家谱当然不应该成为例外。”邢春元说。

中国在同工同酬、家庭地位等各个领域全面推动男女平等,并通过立法保障妇女权益。尤其是1995年在北京召开的第四次世界妇女大会通过了《北京宣言》,对中国国内和全球范围消除性别歧视、促进妇女事业发展起到了积极作用。

“家谱是中国宗族观念的重要载体,从氏到名看似一个微小的变化,但进一步巩固了男女平等。”山西大学历史文化学院博士生导师乔新华说。(来源:新华社)

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}