为何要兴修“家谱”,这样有何意义?

潮州洪氏说明其纂谱的旨要:“穷本溯源,敦宗睦族,将使尊卑不失序,昭穆不紊乱,相亲相爱,团体固结,而立于社会优胜之地位。”并这样描绘族谱兴修之后的情形:“昭穆既序,则和气融融,团体固结,自兹以后,教育实业,农工商贾,以及社会上种种公益,必不仰助于他人,而自治备发,努力发展,凡为社会害,为家族羞者则谨饬戒省,使家族日有荣光。”

三世不修谱为不孝

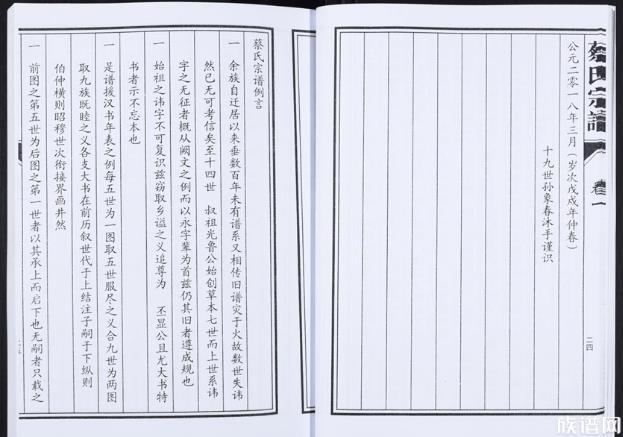

古语云:三世不修谱为不孝。中国社会史学会会长、南京大学历史教授冯尔康认为,中国人重孝道,最根本的是讲求慎终追远,饮水思源,不忘血脉传承,不忘祖宗先人。“寻根问祖,是中国的文化传统,中国人自古重视家的根系源流。家谱,延续着家族的血脉,更传承着祖上的遗训和期望,一代代的接续,或绵延家风,或与时俱进,而为人孝悌,始终是治家根本。”

道光年间湘乡匡氏修谱,彭心鉴为之作序云:“三世不修谱不孝,士君子家藏谱帙,因时增修,此孝悌之心油然之所致也。”

古人观念以三十年为一世,三世将及百年。冯尔康说,宗族将定期修谱制定为族规,强制按期进行。所规定的期限,多在三世以内。因此大多期限都在30年~60年之间。

尊祖敬宗,从思想上“收族”

纂修族谱具有“寻根留本,清缘备查,增知育人,血肉联情,承前启后”的重大意义,古时祖先将其高度概括为“敬宗收族”。“敬宗”当然是尊敬祖宗,“收族”除有不遗漏每一个族人的意思外,更重要的是要在全体族人之中形成一股向心力,团结全体族人,使大家处于同一价值观念之下。钱钟书的父亲、古文学家、教育家钱基博先生为上海倪王家族作谱,说明尊祖敬宗是为收族的道理:“人们血缘关系疏远后,相视如途人,其实当初共祖,悲夫,一人之身分而至于途人,势之所不能免,情之所甚不安也,敬故收族也。”

在冯尔康看来,今人血缘疏远了是必须承认也无法改变的事实,而修谱能团聚族人。另外,“族人的团结互助,强化组织,也使个人得到发展,成功地立足于社会,因此也提高了族人社会的竞争能力。”冯尔康说。

分清族人支派,明白亲疏关系

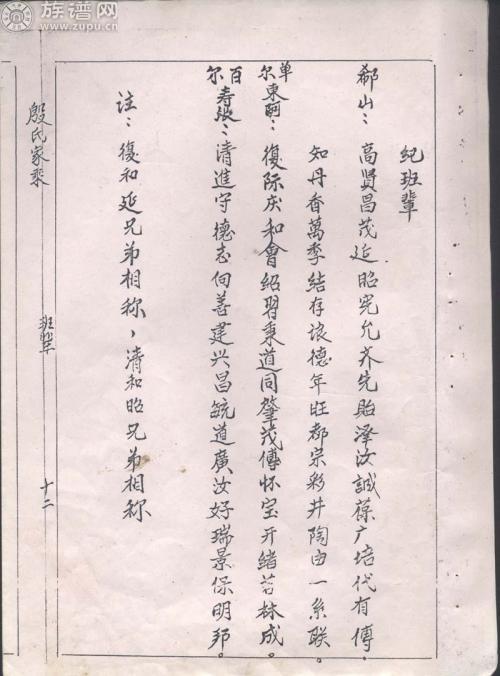

“族人聚居,整日相见,然而因为世代一远,难免有的人对各自的世系关系模糊了,不好称呼,也不知道如何相处,因此要靠修家谱来明确。”冯尔康谈道。

中国古代农村往往聚族而居,族人抬头不见低头见,谁和谁应当怎样称呼,人们需要怎样的交往,是不能弄错的,否则就乱了家族的伦理秩序,为此,要不断地修谱和续谱。

晚清一名监生李绥,曾于自家修谱之后感叹,一个家不仅不能没有家谱,而且不可不续,如果不续修,有谱也等于没谱,因为时间一长,族人就会不知宗族源流,不明个人的世次,不会慎重对待续嗣,不懂得回避尊长名讳,更不清楚族人的生卒,很可能出现同姓、同宗通姻的现象,最终“族人会相视为途人”。盐山刘德符家族因从未制作谱牒,但他们意识到祖先世派不清晰,必将“世系淹没,支派混淆,后人不知何所终”,“则支派之远近亲疏,染乱难明”,因此编修了家乘(家谱)。

有了相应的辈分称呼,族人间才会有亲人的感觉。即使在不再聚族而居的今天,也没有过时。冯尔康认为,“分清世派亲疏,是从古至今人们修谱的历久相沿的不变原因。”

修谱与否是家族兴衰的标志

“修谱是宗族凝聚力、组织能力、经济实力的集中体现,能够修谱,是宗族有活力的表现,也是大族、望族的标识;族谱不能修,表明宗族缺乏凝聚力,缺少修谱的财力,便会落入小族的处境。”冯尔康指出。

武进庄学晦在《修谱序》中说,“世家大族之不可无谱也”。名门望族亦将家谱当作“传播祖宗光荣历史、激励子孙前进、光大家族”的载体。

苏州严氏家族认为“谱之义,述德行,重劝戒,励品节”,是用先人的品德业绩教育后人提高道德修养,家谱既然“足以辅助一族教化”,故“关系甚大”,作父兄的应以它训导子弟,造就人才,就可知家谱对于族人的裨益了。掖县赵氏纂谱,首列先人所得的制诰,次封荫、坊表,再将祖宗的传记、题赠、碑志、寿文、祭文、手书载入,“俾后生小子得所景仰”。家谱设置的卷目,以及收入的先人遗迹资料,其目的之一就是为了教育后人发扬光大祖先的业绩。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

展开

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}