家谱是另一种意义上的“身份证”, 看看古人如何修谱

说起家谱,大家都不陌生,不少人家里还保存着家谱,它是一个家族起源、世系传承、迁徙以及家族人物等情况的历史记录。

中国人重视家庭,重视家族。在中华民族的历史上,家谱是影响人数最多、影响时间最长、影响面最广的书籍之一。

最早的家谱--汉代以前记录王室贵族

家谱只是人们最常用的说法。在某种意义上讲,家谱是人另一种意义上的“身份证”,一种证明自己家族归属的身份证明。根据记载族群的范围与家谱属性的不同,较常见的名称还有宗谱、族谱、家乘、家牒等。

广义地来说,记载家族世系的文字都可以叫家谱。司马迁在《史记》中,较为详细地记录了五帝的世系和夏、商、周三代王室的世系。对于这些世系的可靠性,尤其是夏商及以前各朝世系的可靠性,过去学术界是有怀疑的,而殷墟甲骨文的大量出土改变了学术界的怀疑,甲骨文的记载证实了《史记·殷本纪》中有关商王世系的记载是基本准确的。

然而,司马迁能够准确地记录这些世系,显然必须要有谱牒作为依据,否则的话,生活在汉代的司马迁很难对三代时期的世系做出准确的记载。从《史记》中对夏、商、周世系记载的完整性看,夏、商、周三代当初应该都有记载王室世系的家谱资料。

中国现存最早的实物家谱便是刻在龟甲兽骨之上的商代甲骨文家谱,这也是世界上最古老、最原始的实物家谱。甲骨文主要记载的是商人占卜的情况,但其中也有一些记载着人物世系的内容,这些记载了同一家族多代人名字的甲骨文就被称为甲骨文家谱。根据对现有甲骨卜辞的研究,共有三件甲骨卜辞可以被认为是家谱。

商代晚期,又出现了一种新的实物家谱,这就是金文家谱。金文是铸刻在青铜器上的铭文,因此所谓的金文家谱也就是铸刻在青铜器上的家谱。

周代以后,人们普遍在青铜礼器上铸刻铭文以表达对祖先的崇敬,这些铭文一般先叙述祖先的名字及美德、功勋,然后是铸器人的名字,涉及到家族世系的比较多,因此金文家谱屡见不鲜。

当然,能把世系传承刻在甲骨和青铜器上的,不是王室也是显赫贵族了。

相传为荀子编修的《春秋公子血脉谱》,是中国历史上第一部以“谱”为名的宗族史籍,其“血脉”二字,形象地揭示了家谱作为血缘系谱的特点。尽管此书如今已佚,但却是后世家谱称“谱”的滥觞。

官修家谱--魏晋南北朝开始重视门第高下

魏晋南北朝时期是中国家谱发展的繁盛时期,在这一时期,家谱受到了广泛的重视,在社会生活中扮演着极为重要的角色。当时从选官到婚姻,都要以家谱为凭,家谱的重要性可见一斑。

魏晋南北朝时期家谱发展重要标志是国家设立谱局和谱官,专门从事谱牒编修和保管工作。

国家设立官员与机构管理谱牒,前代也是有的,例如秦汉时就设立宗正一职管理谱牒。但是,汉代的宗正只是负责管理皇族事务和掌修皇族的谱牒。刘备能够从一个“织席贩履小儿”摇身一变为大汉皇叔,依靠的就是皇家谱牒的世系记载。

然而,魏晋南北朝的谱局和谱官与前代相比有了很大的变化。谱局收藏的是百家之谱。按照规定,凡是百官族姓撰修了家谱的,都必须呈送谱局,谱局的谱官对私修家谱加以考核、审定,然后收藏在谱局中,成为官方承认的官籍,称为薄状。而百姓家中所藏的家谱则是私书,称为谱系。官籍与私书可以相互校检,以确保家谱的可靠性。由于经过官方审定的簿状是选官的重要依据,因此除了谱局收藏外,负责选官的机构也都有收藏。

家谱受到如此重视,与当时门阀士族势力的发展是密切相关的。曹魏建立后,在选官制度上推行九品中正制,也就是将各地人物分为上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下九等,以备朝廷选拔官员之用。由于评定人物等级的中正都是由各地世家大族的人担任,结果原本应该以德、才为考核标准的评定,变成了以门第高下为评定标准,出现了“上品无寒门,下品无士族”的局面,加速了门阀士族势力的形成。

在编修家谱以维护门第的同时,士族对试图伪造家谱以混入士族的行为也进行了坚决的打击。当时一些庶族为了提高门第而不择手段,最常用的方法就是伪造家谱、冒充士族。梁武帝时,尚书令沈约在给皇帝的上书中曾经提到,当时有钱人往往行贿以求变更谱牒,大概花一万钱左右就可以修改谱牒。当然,这样做要冒很大的风险,因为一旦被发现,就要受到严惩,直至死刑。南齐时,王泰宝向当时的谱学名家贾渊行贿,买袭琅琊王氏谱,企图以篡改家谱的手段把自己的家族加入当时江左第一高门琅琊王氏的家谱中,结果被琅琊王氏成员、尚书令王晏告发,贾渊被捕入狱,并差点被处死。

由于谱牒在政治与社会生活中具有重要的作用,谱牒逐渐成为一门专门的学问,称为谱学。魏晋南北朝时,社会上的避讳之风盛行,日常交流时如果触犯对方的祖、父的名讳,对方就会当场嚎啕大哭、让人下不了台,就连皇帝也要小心,不能轻易触及别人的家讳。刘宋时的谱牒名家王弘,是王氏谱学的创始人,他能做到“日对千客,可不犯一讳”,被当时的人们传为佳话。

谱牒消亡--唐末门阀制度遭毁灭性打击

唐朝是官修家谱最发达的王朝之一,政府设立专门机构先后组织编修了数部大型谱牒著作,著名史学家郑樵曾说:“谱系之学,莫盛于唐。”其实,唐代之所以多次编制官修谱牒,其原因也还是出于对门第的追逐。

唐朝建立时,由于科举制的实行,士族的政治特权已经开始失去,但是士族依然享有很高的社会声望,势力犹存。唐朝的建立主要是依靠关陇士族的力量,但关陇士族的声望门第远不如山东士族,为了提高关陇士族的门第,贞观五年(631年),唐太宗李世民命令高士廉等编撰《氏族志》。但当唐太宗翻开《氏族志》时,不由大为生气,原来被列为第一等的仍是山东士族清河崔氏。修订后的《氏族志》将出身关陇士族的皇族列为第一等,将外戚列为第二等,山东崔氏只得屈居第三了。

到了武则天统治时期,朝廷又下令编撰《姓氏录》。提议编撰《姓氏录》的是当时的宰相李义府,并得到了武则天的支持,原来李义府与武则天都是庶族,《氏族志》中没有他们的家族。新修的《姓氏录》将后族武姓列为第一等,其余的以官职高下为等级标准,规定凡五品以上的官员都可以升为士族,士兵以军功升到五品的亦可入流。李义府通过《姓氏录》如愿地使自己成为新士族,但过于宽松的标准使大批庶族都升为了士族,因此《姓氏录》受到山东旧士族的抵制,他们根本不承认《姓氏录》的权威性,嘲笑其为“勋格”,甚至以名列《姓氏录》为耻。

唐末五代时期,战乱频繁,门阀制度遭到毁灭性的打击,大批旧士族成员被杀,所谓“天街踏遍公卿骨”,就是当时情况的真实写照。在这一过程中,谱牒也遭到焚毁,荡然无存。魏晋以来以维护门第为主要任务的官方谱学正式消亡了。

私修家谱--宋代创制私谱范式

在关于中国家谱起源各种观点中,有一种观点认为是起源于宋代。持这一观点的人之所以会置魏晋隋唐时期大量关于谱牒的记载而不顾,坚持把宋代作为家谱的起源,有他们一定的道理。其实,我们现在的家谱确实是与宋代的家谱一脉相承的,而与魏晋隋唐的谱牒没有太多的传承关系。这一点,从现在存世的家谱大都起源于宋的事实可以得到证明。

宋代的家谱是在一片废墟上重新建立起来的。唐末五代的战乱,使原来记载士族门第高下的谱牒都化为灰烬,而在战乱中崛起的新贵往往因为自己原来的门第并不高,也不愿提及自己的先祖,重修谱牒。由于没有谱牒的记录,家族的世系开始变得模糊不清,人们对自己的父祖兄弟还能知道得清清楚楚,但是自己的祖先就不知道了,对家族中世系稍远一点的亲戚也有些分不清了,不知道相互间是什么关系。这种情况引起了有识之士的担忧,于是编撰家谱又被重新提到议事日程上来。

宋代的时候,社会环境已经有了很大的变化,社会上不再有士族与庶族的区分,官员的选拔也与门第没有关系,不需要再查看谱牒,因此,宋代家谱的编撰宗旨与以前相比有了很大的变化。

魏晋时期,编撰谱牒的主要目的是维护门第,由于门第与选官有直接的关系,因此政府也参与其事,官府组织编修谱牒。宋代修谱关注的重点在于“尊祖敬宗收族”,在于鼓吹“尊尊亲亲之道”的伦理道德教化功能。由于与选官没有关系,官府自然不再过问,因此宋代以后都是私人自行修谱。随着家谱政治功能的消退,家谱逐渐从官府、从世家大族走向了普通百姓。

宋代士大夫对新修家谱表现出很高的积极性,许多著名的士大夫如范仲淹、欧阳修、王安石、司马光、苏洵、黄庭坚、文天祥等都曾亲自主持家谱的纂修。欧阳修和苏洵还创立了新的谱例,提出了家谱的编修原则和具体方法,他们创立的私家谱法,成为后世家谱典范,对私修家谱的繁荣起到了重要的作用。

欧阳修和苏洵新编的家谱,都采用了“小宗之法”,也就是以五世祖作为家族的始祖。之所以只记载五世,与隋唐以前的谱牒都已经遭毁有关,五世以上的世系,实际上已经不大可能考订清楚了。加之唐末五代时期社会动荡,很少有家族能够保持世代富贵,追溯过多很可能会遭遇到几世贫贱的难堪局面,未免脸上无光。当然,也有的家族采用“大宗之法”,追溯数十代。

虽然宋代开始纂修的新型家谱与政治没有直接的关系,但考虑到修谱可以起到“聚其骨肉以系其身心”的目的,宋朝统治者大力提倡私修家谱,这在客观上也推动了当时私修家谱的发展。

流入寻常百姓家--明清纂修家谱成家族大事

进入明清以后,统治者继续积极鼓励家谱的纂修,康熙、雍正都曾号召纂修家谱,地方官员也热衷于劝说百姓编修家谱,这使得家谱数量大增,甚至达到了没有无谱之族的程度,纂修家谱成为家族生活的头等大事。清代不仅汉人修谱,满人也对修谱十分积极。由于清政府规定满人袭爵、出仕都要查验家谱,因此满人修谱的积极性甚至比汉人还要高。

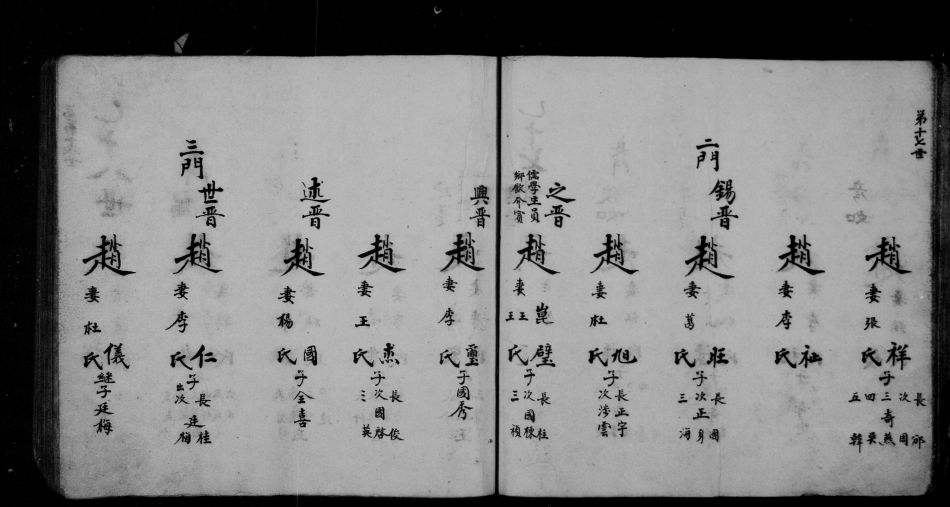

与宋代的家谱相比,明清时期的家谱体例更加完善,记事的范围也更加广泛,内容更加丰富,更加注重伦理教化的功能。家谱的内容一般包括祖先名字、世系、事迹、官职、得姓源流、迁徙情况、祠堂坟墓、族规家训、人物传记、艺文著作等。

随着修谱的普及和人口的增加,明清时期家谱的规模越修越大,出现了“会千万人于一家,统千百世于一人”的统谱,一部统谱往往汇集了十几个省上百个支派的世系,蔚为壮观。这种风气一直延续到近代,其中1950年纂修的《吴氏大统宗谱》,奉太伯为一世祖,列入者竟达503支,计40册,令人叹为观止。

不过,如此大规模的统谱,其世系的可靠性往往难以确认。这种通谱联宗的风气,与当时修谱过程中喜好依附名人的做法有很大的关系。与宋代家谱基本上都采用“小宗之法”不同,明清家谱大多采用“大宗之法”,追溯世系动辄几十世,往往将历史上的本姓将相名人一网打尽。

由于人们常常以通谱、联宗甚至冒认名门望族来提高自己的社会地位,有一些贫困的文人竟然专以伪造谱牒为职业,他们事先将各姓在历史上的著名人物都开列出名单,当有人要他们纂修家谱时,便根据需要将这些名人编入家谱。这种做法的流毒很广,现在存世的明清家谱中,唐宋以前的世系中常常可以看到不少名人,许多就是这样编造出来的。

家谱之最--孔子家谱传80世

在中国众多的家谱中,《孔子世家谱》有其独特的地位,历时2500余年,传80世,加之考订严谨,使之成为民间修谱中记载世系最久远、最可靠的一部家谱,令人叹为观止。

孔氏家族正式有谱始于宋元丰七年(1084年),迄今900多年。在此之前,孔府虽然也有家谱,但只载嫡长承袭者一人,且是抄本传世,很不完整。孔子第46代孙孔宗翰感到抄本易散失,而且只记载承袭者,其余族中贤达显贵不能入谱,日久年深,难免湮没无闻,于是创修孔氏家谱,在以后的400年间,曾有过多次的修谱,但是都没能刊印,内容也比较简单。

到明孝宗弘治二年(1489年),孔子第61世孙孔弘干重修家谱,并规定以后孔氏家谱60年一大修,30年一小修,大修以甲子年为期,小修以甲午年为期。不过,这一规定并没有被认真执行,在孔弘干修谱后的130多年后,孔府才再次重修家谱。

成于明天启二年(1622年)的《孔氏族谱》现仅存残卷三卷,当时共印了98部,这也是现在能看到的最早的正式的孔氏家谱。在此后的300多年间,孔氏家谱仅续修了4次,也就是明天启《孔氏家谱》、清康熙《孔子世家谱》、清乾隆《孔子世家谱》、民国《孔子世家谱》。

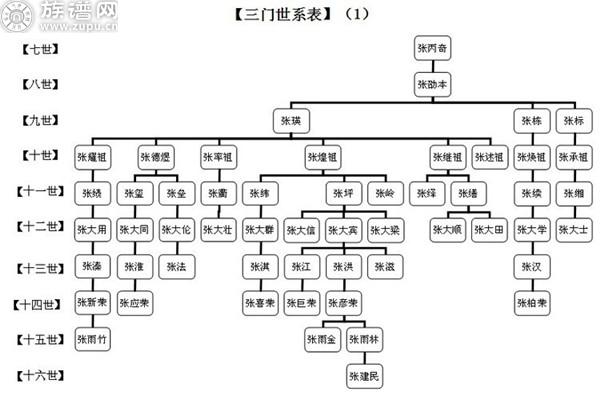

传承有序--名字里排行讲究多

排行又称班行、班次、班派、宗派、派语、字辈等,是用以记载家族成员辈行、世次的排行字语。一般情况下,同一辈分的家族成员都用事先统一规定的某个字或偏旁起头,再与其他字结合而成名字,不同辈分用不同的字或偏旁,世代相传,以示不同辈分间的区别。

这样,同一家族的成员即便遭遇社会大动荡、家族大迁移等重大变故,依靠排行这一线索,日后无论散处何方,相遇时只要查对名字,就可以知道是否同宗,可以重新认宗归根。而且,通过排行,可以知道相互之间的辈分关系,互相称呼也不会出现失礼的情况。

排行一般由祖先确定,或请名人拟定,有的家族由于地位特殊,排行由皇帝御赐,如曲阜孔府的排行,明清两代统治者都曾先后御赐。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}