祠堂里讲的是中国人的宗族文化

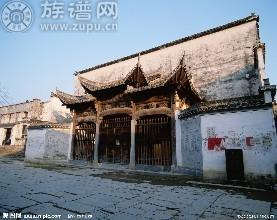

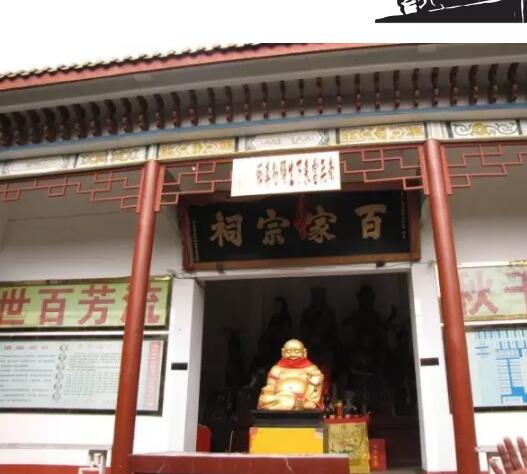

中国符号,祠堂,又称宗祠、宗庙是同宗族人供设祖先牌位、举行祭祖等活动的场所祠堂的建立是中国人自古怀抱祖德、慎终追远的集中表现,体现出一种饮水思源、报本返始的孝道,被认为可当祖先灵魂栖息之所的祠堂,它是从民间的祖庙和宫廷太庙的祭祀建筑演变而来。南宋朱熹《家礼》始立祠堂之制,从此家庙被称为祠堂。当时修建祠堂有等级的界限,普通百姓不能立祠,直到明代,他们才获准可以兴建祠堂。

在中国古代的封建社会,家族观念相当强,往往一个村落生活着相同姓氏的一个或者几个家族。祠堂就是一个家族的中心,通过开祠堂祭祀和其他家族活动,将族人紧紧的联结在同一个神圣的祖宗牌位下,形成一个严密的血缘组织。

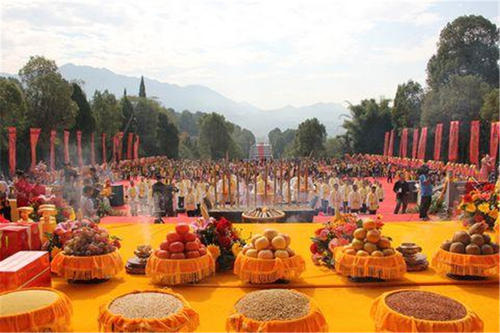

祠堂除了用来供奉、祭祀祖先外,还有多种用途。各方子孙在办理婚、丧、寿、喜等人生大事时,便把这些宽广的祠堂作为场所;族亲们商议族内重要的事务时,也会将祠堂作为场地;祠堂也是族长行使族权的地方,它成为了当时封建道德的法庭。

凡族人违反族规,便在此受到处理和;祠堂还是家族的社交场所。正因如此,祠堂建筑一般都比普通民宅的规模大、质量好。一般来说,一个祠堂只归同一姓氏家族所有。旧时族规甚严,别说外姓,即便是族内的妇女或儿童,平时也不许擅入祠堂, 否则就要受到重罚。

外出的族人在谒祖寻根时,必须先到祠堂祭拜,随后要包上祠堂的香灰和家乡的泥土一并带走,以示不忘根本。族人去世,则需要送香灰入祠。

祠堂也是一种身份和地位的象征,越有权势和财势的家族,其祠堂往往越讲究:高大的厅堂、精致的雕饰、上等的用材,都已成为光宗耀祖的一种象征。

祠堂多数都有堂号,堂号由书法高手书写后,制成金字牌匾高高悬挂于正堂,旁边另挂有姓氏渊源、族人荣耀等匾额,讲究的还配有对联。祠堂内匾额的规格和数量都是族人显耀的资本。有的祠堂前置有旗杆石,表明族人得过功名。

现有的祠堂建筑风格多样,大致可分为园林式、民居式、中西合璧式三类。这些祠堂的建筑艺术精美绝伦,堪称中国古代民居建筑的典范。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载