著名肿瘤专家何裕民:中医可称为“生态医学”

记者:习惯上,中医给人的印象,无论是诊断方法还是用药,确实不像西医那么严谨。这次有人提出要“废除中医”,原因就是“中医不科学”。

何裕民:这个话题说起来比较长,首先,科学在近一百年来,对中国是非常时髦的事,其实科学的含义是多样的。其二,我们讲“科学的”,往往是相对于迷信而言的。科学作为一种知识形态,就这点而言,我认为中医是带有历史烙印的传统科学形态。至于中医科学不科学,那是毋庸置疑的,因为中医相对于迷信来说是科学的。这就引申出一个更大的问题――怎么来看待医学。

就“狭义的科学”来说,历史上或者目前所遵循的主要是指物理科学,物理科学是严格意义上的科学。它是用还原的方法,进行定量分析,然后用数字化表达。从这个含义来说,我说一句可能很多人都会吃惊的话:“现代西方医学都不是科学。”

其实,这是一个非常著名的哲学家说的,他是一个叫库恩的美国人,这是他在50年前就发表的一种议论。他把医学分为两部分:一部分是基础,是生物科学,他认为生物科学尚够得上科学标准;医学的另一重要部分,也是医学的主体――临床医学,却远远够不上科学的标准。

我们讲两个例子:一般人看病都喜欢找老医生,不管是老中医还是老西医,因为认为他们的经验比较丰富。可经验这东西就不是定量化可以表达的,它充满着技艺之类的成分,不是科学的问题。真正意义上的科学,比如说IT行业、原子物理,是严格遵循还原方法论的,且不断更新、很快很快,医学却恰恰相反。

第二个证据,近十几年来医学领域兴起了一门新学科――循证医学,就是充分寻求可信的临床证据。因为我们光靠实验室得出来的这些证据还不足以说明很多问题。循证医学的出现也表明医学主体目前还够不上是一门严格意义的科学。

再如,揭示规律是科学理论的重要特征,物理科学认为规律是唯一的,无例外的;但生物科学领域并无严格意义上的规律,用现代著名生物科学家哲学家迈尔的话来说:“生物学中只有一条定律,那就是所有概括都有例外。”

所有的物理科学,最后表达都是数字公式,比如自由落体定律可以表达为H=-gt2。但生命科学讲的都是概率、百分比,大概是多少。从这个意义来说,生物科学也够不上严格意义上的科学。

这些生物科学家强调生物阶层在不同水平上都有不同的特征,需要不同的理论,从大分子到细胞、组织、器官、人的整体,每一阶层都导致独立的生物学分支产生,低层次的特征并不足以完全解释高层次生命活动的特点,但这在物理科学却是必然的,因此他们力主生物学必须与物理科学保持“持续的间隔”。生物科学可以充分借助物理科学的方法、手段,但还必须形成自己的方法体系。

再讲第三个含义,医学还是一门人学,是一种生活方式。有个离休干部,他患有高血压、糖尿病,每次都开同样两种药物。医院有三种挂号,分别是5块钱、15块钱、50块钱,他每次就挂50块钱,同样拿两种药。他说:“5块钱的,医生不让我说、不听我说;15块钱的,让我说、不听我说;50块钱既让我说也听我说,还和我交流。”你说这是科学问题,还是人学问题?所以我个人认为,关于医学科学问题的讨论,或者“中医不是科学”问题的讨论本身就有点站不住脚,是缺乏常识的,如果把医学严格定义为科学,那么这门医学肯定是没有人性的。

医学本身是科学的一个部分,医学本身带有一定的人文特征,如果带着这种观点来看的话,我觉得中医学的存在对世界是一件幸事。

中医可称是“生态医学”

记者:有人说真理是唯一的,医学真理西方已揭示了,中医学就没有存在必要了,您怎么看?

何裕民:这句话很不妥,实际上这也是上世纪占主导地位的科学主义的核心观点。我只举一个例子,心理学研究的也是人的问题,心理活动也有物质基础,心理学却存在着众多的学派与学说,从精神动力学、行为主义、格式塔、心理生理学到人本主义等等,就心身医学而言,日本也有自己的“森田疗法”。生命科学领域远未达到可以谈统一、唯一的境界,我们应该宽容地珍惜传统精华,并加以弘扬。

记者:现在西方医学已经非常发达,在社会生活中也已经占主流地位,那么您认为中医还有什么意义?

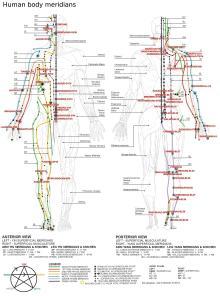

何裕民:所有科学探索活动都受制于哲学观念的指导。在中国,占主导的是自然观点元气论,而西方占主导的则是原子论。元气论驱使人们注重过程与状态,注重相互关联与互动;而原子论则促使人们注重结构、注重还原、重视细节与构造。中西医学理论解释的最深层次的分野也就在于此。因此,我们看到了中医注重整体的“气”,人体的经络,人与外界的互动,中医叫“天人相应”;而西医却汲汲于细胞、大分子、基因等。现代科学的走向是强调两者的有机互补与结合,特别是新兴的复杂性科学。

举个简单的例子,量子力学是20世纪物理学的最伟大贡献之一,量子力学的理论解释至今就存在着“粒子说”与“波动说”,“粒子说”就是原子论的经典体现,而“波动说”似乎与中国(包括中医学)的元气论更能对话。

这就回到了自主论生物学家的基点了:生物的不同阶层有着不同的特征,现代医学着重于揭示细胞、细胞器及基因层次的生物学特征,向上也兼及了器官、组织,但到此为止。而中医学却着重揭示粗略的脏腑之间,特别是生命整体及该生命体与其生存的环境(生态)之间的互动特征。

归纳起来,可以这么说,中西医是以“不同的术语,揭示着生物不同阶层系统的不同特征”。尽管中医用的术语粗疏得多,甚至有许多荒谬之处,但你无法否定其理论的价值所在,就像整体层次的“经络”现象,就像是“气”所揭示的整体生命现象。

顺便说一句,有位否定中医的著名人士,口口声声说中医是伪科学,但他却从20世纪70年代开始就一直撰文充分肯定元气论的现代科学价值,因为这是无法否定的事实。

中医理论揭示更多的是整体与生态层次的生物问题,我认为称中医为“生态医学”亦无不可。

就在我到北京参加讨论的时候,电视台采访了又一次获得国家科技大奖的西医肝胆外科权威汤钊猷教授,当主持人问到他对“告别中医”事件的看法时,他举了自身两个实例作为回应:一是他曾用针灸亲自治疗了他的儿子、妻子和母亲的阑尾炎,而母亲的阑尾炎已并发腹膜炎,他用的是针灸加穴位注射抗生素的方法。第二个例子,他现在每周门诊,复诊的许多老患者不是冲着他刀开得好,而是冲着他对肝癌术后中药调理方开得好而来的。这就是医学大师的胸襟。

西方医学之父希波克拉底说过一句名言:“要让食物变成你的药物,不要让药物变成你的食物。”中医学很多药物是药食同源的,通过这样的调整,一方面副作用可以减少很多,另一方面就像老百姓通常所说的,可以治本。

我不得不承认

经络和针灸的奇妙

记者:经络是否存在?这是中医与西医两种医学理论最严重的分歧之一。植根于经络的针刺麻醉曾经盛极一时,但非理智的热潮不免带来混乱和滥用的恶果。在1980年以后,国内医院逐渐放弃针刺麻醉,虽然国内医学院校的研究人员从未停止过对针刺麻醉的研究,但针刺麻醉术的临床应用却从此走向沉默的20年。针刺麻醉20年的冷暖境遇,似乎是中医发展遭遇困境的一个缩影。

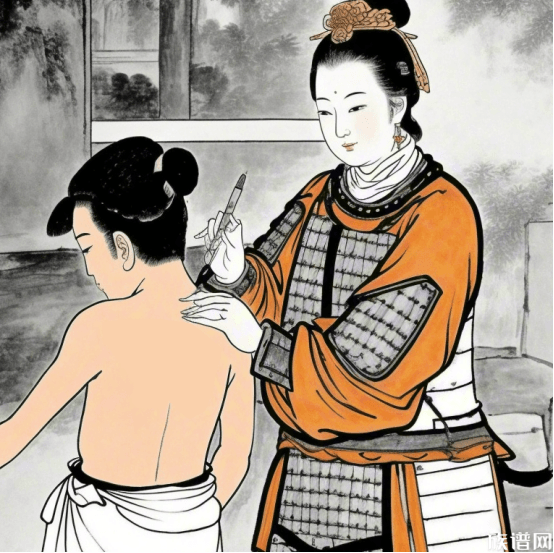

何裕民:刚上大学时,我自己也坚定地认为经络和针刺效果是子虚乌有,在中医课堂上,我曾经站起来问老师怎样证明经络的存在。毕业后,我做了三四年针灸门诊医生,一系列亲身经历的故事改变了我对针灸的态度。例如,一位80多岁的老人到我的诊室就诊,老人患有肩周炎,肩膀疼痛而无法抬起手臂脱下衣服,为了让老人脱下衣服以便于在他肩膀上用针,我在病人腿部“条口”穴位用了针灸,过了一会,老人就能自己抬起手臂了。看到眼前的效果,我不得不承认经络和针灸的奇妙。

对于经络机理的解释,国内有几十种理论,我比较认可的一种是:经络是介于神经系统与内分泌系统之间的一种自我调节系统。在高等动物进化的早期,逐渐形成了这种原始的自我调节机制和系统,可以说它是高等生物在早期获得的自我调节系统。随着人类的不断进化,出现了更为高级的调节系统,“经络”则逐渐退化,隐而不显,但它的作用还在不时显现出来。因此,我认为适当应用针灸学说和针灸术,可以增进健康。比如针刺麻醉,针刺适当穴位可启动调节系统,起到镇痛的作用,和西医用麻醉药阻断痛感神经不同的是,针刺是通过刺激穴位让人的身体自我调节,达到镇痛的效果。

针刺麻醉在安全的前提下应该适度推广,这不是为了荣誉,而是为了减少病人的痛苦和经济负担,特别是为了安全。比如,开颅随时有可能损伤脑组织,针麻则可使风险随时得到监控。

记者:针刺麻醉配合药物麻醉的手术,在上海一些医院重新开展,打破了针刺麻醉20年的沉寂,您怎么看待这个现象?

何裕民:重拾针刺复合麻醉,提示我们思考一些中医发展中不能回避的问题。

一个是我们应该研究认识经络的方法论问题。经络的发现从方法学角度而言,与西方主流的“还原方法”是不同的,它是古代人们在进行特殊训练的过程中体会到的一种感觉,这些特殊的训练包括古代导引吐纳功,相当于现在说的瑜伽、气功等等。自我感知不是没有价值,体验到的感受,径直用物理化学方法去破解它的机理,是会有困难的。

因此,循经感传研究要想取得成功,方法论上的创新是关键。今天反对经络学的声音,都是因为试图仅用物理化学方法去解释经络而得不出想象当中的结论,所以加以反对。我认为,这是一种偏见,不仅在文化哲学上需要多元化,生命、医学领域的研究方法也应该多元化。

另一个值得思考的是,循经感传现象应该被纳入生命科学的研究范畴,我们的中医界缺少信心和自信,其实,科学是描述事实、解释现象的,既然循经感传现象是种客观存在的事实,科学就必须去解释它,揭示它背后的机理。在这一点上中医学应有足够的自信。并且我们应该更多地与西医及现代科学交流,让他们看到临床的效果,更多地参与研究工作,不能一直停留在描述临床表现的阶段。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载