更多文章

更多精彩文章

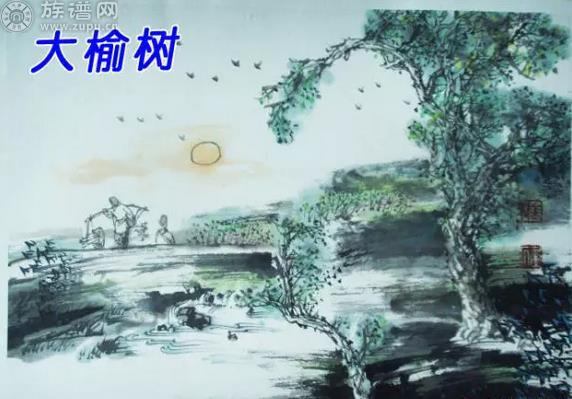

在榆树市的近代发展史上,提起黑林镇太平川于氏家族,那可是赫赫有名,素有“叔侄五进士,兄弟两翰林”的说法。在于氏家族的倡导下,先后修建了文庙,魁星楼,种榆书院,为榆树的近代教育事业奠定了良好的基础。关于于氏家族,从其来到榆树(时称伯都讷),到显赫,到最后衰落,流传的故事很多。这几幅画主要讲述的是于氏家族如何来到榆树,如何在黑林镇太平川落脚,所流传着的一个“车上树,牛上房”的故事。

相传,于氏家族祖上从山东逃荒至此,路途中,遇到了一位高人,指点说:到一个有大榆树的地界,见到牛上房,车上树的地方即可落脚,其后世必然昌达。一路行至黑林镇太平川,果然看到有一纺车挂在树上,一牛在地窨上吃玉米秸杆,遂在此落户。勤劳耕作,家境好转后又开始让后人读书。所谓耕读传家,后世果然显赫一时。依故事,几幅画名为:逃荒,路遇,大榆树,牛上房,车上树,开荒,夜读,显赫。

题图诗:

一担出关外,

耕读作家传。

至今看魁斗,

笔点太平川。

于氏家族祖上闯关东来到榆树落脚,开荒种田。家境好些时,便让其后人开始读书。后世称其:叔侄五进士,兄弟两翰林,对榆树近代教育的发展做出了巨大贡献。种榆书院,魁星楼,都是在于氏家族的倡导下修建的。特别是魁星楼里的魁斗,笔尖所指的就是于氏家族当时所居的现黑林镇太平川。意思是想后世可以出状元,榆树可以多出人才。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}