对中国历史影响最大的两个陈氏家族之江州义门支派

江州义门支派皇帝不得不分开的家族,犹如中国的文化,陈氏后裔是一个庞大的姓氏网络,派系众多,其中不乏让历史永远铭记的名字。比较而言,有一个陈姓支脉很有名,但其中的个人却不太突出,这就是陈氏目前最有名的“江州义门陈氏”。据宋代兵部侍郎胡旦考证,“江州义门陈氏”的祖先是陈朝宜都王陈叔明的后裔。

陈朝灭亡后,陈后主陈叔宝的弟弟宜都王陈叔明一支避居福建泉州仙游(今福建莆田县)。陈叔明五世孙陈兼,在唐玄宗时考中进士,任右补阙。陈兼的儿子陈京,在唐德宗时居官。京无子,以侄陈褒为嗣,陈褒任盐官(今浙江海宁县西南盐官镇南)县令。陈褒的孙子陈环任临海(今属浙江)县令。陈环之子陈伯宣居江西庐山,陈姓从此开始了又一轮迁移,并创造了旷世奇迹。

陈伯宣之孙陈旺在唐文宗太和六年(832年)居江西德安县太平乡常乐里永清村(今德安县车轿乡义门陈村),在那里构建了最具有中国宗法社会特色、类似乌托邦的合族居住大宅第家族大社会。因为江西德安在九江之南,九江古称江州,因此这一支陈姓就以江州为名,陈旺为江州陈氏开山之祖。

从陈旺开始,江州陈氏家族人口猛增,家族极其兴旺。自“义门”陈氏始立,到宋太祖开宝年间,义门陈氏有人口740余人。到宋真宗咸平三年(1000年),增至1470余人,短短20余年的时间,人口增加了一倍。到了宋仁宗天圣四年(1026年),“江州义门”陈氏已延续了230多年,19代同吃同住,全家族人口达3900多人,田庄300多处,发展成一个庞大的封建家庭,“室无私财,厨无异馔,大小知教,内外如一。403人同期应举,24人同榜进士”,成为人世间的一大奇迹。即使是历代受到统治者褒扬的山东曲阜孔子后裔孔氏家族,也无法达到如此规模。

更让人称奇的是,江州义门陈姓家族3900多人聚居一堂,看起来就像一个缩微的国家。实际上,它也具有和国家机制相对应的各种功能,有学校、藏书楼、接待馆、医院、祠堂、田庄、园林,有自备生产、生活用品的各种设施,是中国古代自给自足、自成体系的田园社会的典型。应该说,这样的形成突现了这一脉陈氏高度的组织管理才干才能。

对这个封建大家庭的管理,靠的是严谨的族规家训和严密的组织管理制度。陈氏家族有一套成熟的管理机构,负责处理族内外一切事务,对上负责家族与政府的协调沟通,保证能安全地与国家相处;对内保证族人不为争夺资源而发生冲突。

《义门陈氏家法》共33条,应该说是中国最完备、最体现中国文化传统的家法,它以儒家规范为基础,是中国宗法社会的缩影,也是中国儒学的精髓,字里行间体现了忠、恕、孝、悌的思想。家法规定,在

这个大家族里,“以治家之道为人伦之本,欲隆风教之原,必从孝第(悌)始。”淳厚的家风影响着陈姓家族的每一片土地,这里没有游手好闲的人,没有玩物丧志的人,没有奇谈怪论的人,没有营私舞弊的人。时人有诗赞道:“堂前架上衣无主,三岁孩儿不识母,一十五代未分居,农夫不怨耕田苦。”这样的家庭堪称封建家庭的理想模式,也自然成为封建社会的光辉楷模。

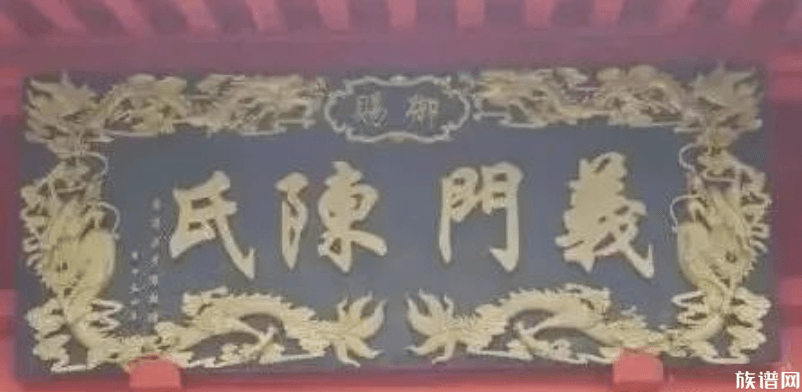

一个朝代需要一个朝代的典型。最先看中江州陈氏的是唐朝的统治者,唐昭宗大顺二年(891年)赐立“义门”,免除诸杂科舶盐面钱等赋税,这是“义门”名号的由来。到了北宋,“江州义门”最为鼎盛显赫。宋太宗淳化三年(992年),旌赐“忠孝世家”匾额;至道三年(997年),太宗又御书“真良家”,并赐联语:“三千余口文章第,五百年来孝义家”,匾额为“义门陈氏”。宋真宗赐的联语是:“萃居三千口人间第一,合聚四百年天下无双。”宋仁宗赐的匾额是“忠孝世家”。宋仁宗嘉八年(1063年),文彦博、包拯、范师道、吕海等又上表宋仁宗,建议把“义门陈氏”作为封建教化的样板进行褒扬,诏令全国学习。

但人多了,思想就复杂,加上陈姓家族的极端的平均主义分配制度,老幼无别,智愚相等,干多干少一个样,导致经济上又难以为继,结局自然是:分家。因为只有分家才能维持一种正常的温饱生活,使江州义门的生存环境得到合理的调节。

实际上,江州义门分家还有一个重要的政治因素。朝廷虽需要这样一个家族来做样板,但它势力过于膨胀,又是难以控制的。于是有人上书皇帝,说义门人口太盛,家族过于集中,而且在朝野把持政权的人过多,建议削弱,实行“分析”。经文彦博、包拯等奏请,大宋仁宗征得陈氏家族同意之后,采纳了这一建议,于嘉七年(1062年)7月派人监护,按皇帝御赐字号:“知宋宗希,公汝才思,彦承延继”十二个字进行分析(分散),把陈姓在郑州(河南)、潭州(湖南长沙)等地的产业分为291份,把德化(江西九江)、瑞昌(今属江西)、星子(今属江西)三县的庄田分为27份,德安、建昌(江西奉新西南)的财产分为20份,抓阄定夺,抓到何处就迁往何处。于是,江西、河南、浙江、湖北、广西、江苏、安徽、海南、四川、山东、山西、陕西、福建、湖南、广东、上海、天津等17个省、市,均有陈姓的足迹。若以县份计算,陈姓分布在125个县、市中,其中以江西最多,占28个县市。

现全世界6000余万陈姓中,多自认为是江州义门陈氏的后裔,全国还有许多地方陈氏的门首写有“义门世家”的匾额,故有“天下陈氏出义门”之说。

陈国灭亡后,陈姓开始分化、播迁。但在陈氏世系源流中,无论哪一派,都以胡公妫满为“得姓始祖”。图为淮阳伏羲陵寻根堂里供奉的陈姓及其他姓氏的牌位。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}