在兴修族谱的当今,我们为什么需要族谱

在兴修族谱的当今,我们为什么需要族谱,家谱,家族史中国古代社会能维持几千年的稳定,依靠的就是若干个家庭,按血缘关系排列

家谱,家族史

中国古代社会能维持几千年的稳定,依靠的就是若干个家庭,按血缘关系排列成的超稳定分子结构。这种分子被称作“家族”,《宗族》中曾曰:“族者,凑也,聚也,谓恩爱相流凑也。”凑、聚在一起的规则,逐渐演变成了说世系、序长幼、辨亲疏、尊祖敬宗、睦族收族。而分子以及分子的结构最终修炼成了现在看到的一本本的X氏家谱。家谱修订权曾一度为氏家大姓垄断,但明代起有了转变,民间私修家谱蔚然成风,这股台风一直吹到了今天。手握家谱,上溯到的祖先就算是秦桧,也自封为名门之后。

家谱起源

我们从哪里来,又要往哪里去?人活着的最大政治是孝敬父母!因为父母生儿育女唯一目的就是老有所依,不在乎儿女的能力,赚钱的多少。

所谓实现自已的人生价值也是其一部分,是父母望子成龙,儿女实现之的一种表现而已,很多人认为年迈的父母是其生活的一个负担,赚钱和生活,失去了方向,根本原因就是没有认识到人生最重要的排在首位是孝!与父母的心灵相通才是真正的孝,而不仅仅是给了父母饭吃就算完成了任务或是堵住了别人的嘴。

家谱引言

吾祖吾宗,生生不息;吾姓吾氏,光耀寰宇。书不尽先贤英杰,旷世伟业;道不尽寻常百姓,蓬勃生气;叹不尽郡望名门,繁华遗梦;录不尽家族兴衰,萍踪胜迹。更留下多少苍桑故事,待从头说起。

姓氏、家谱对您的家庭意味着什么?

在您郑重记录您的姓氏和名字以及家人的相册、名字、生日、事迹,家族树就真正成为了家族千金不换的「传家宝」。

家谱文化是一种信仰

如果家谱是这么来的,那它还可信吗?家谱文化,实际上已经成了一种信仰。世界上没有任何一个国家,能像中国一样保留几千年的家族文化。这种信仰,也是对祖宗的敬畏,让人有根有源,知道自己从哪儿来。

实际上,对于家谱,前面是真实的,后面也是真实的。也就是说,家谱前面多少代,因为有文献记载,是有据可依的;最近数代,牵涉自己的叔伯、爷爷、曾祖等,也是真实的。唯一的断层就是在文献缺失的那些年代。

说到底,中国的家谱文化,就是整个民族的血脉信仰。上世纪七八十年代,美国黑人开始寻根,由此带动了华人寻根。和他们不同的是,我们有家谱,追根溯源,就知道自己从哪儿来。不管中国的社会结构如何变化,只要姓氏文化不丢,我们的文化就能传承。

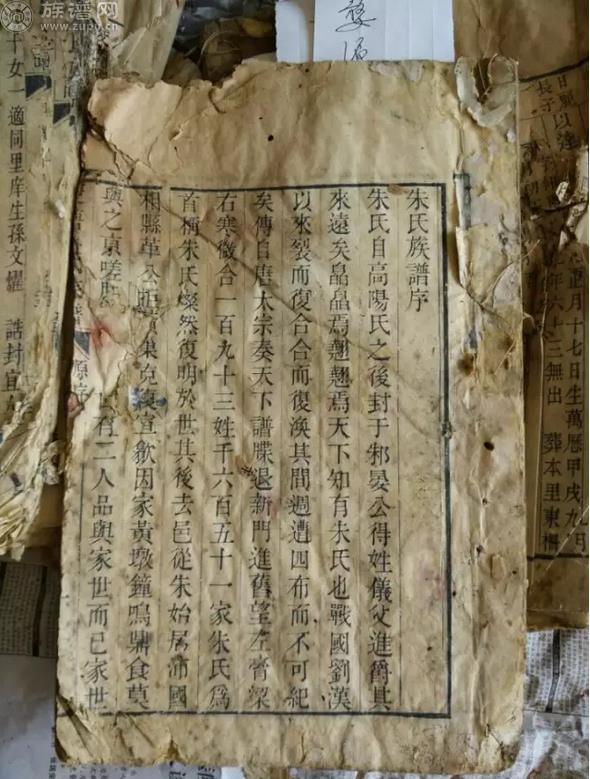

宋代以前家谱只能“官修”

在宋代以前,中国的家谱只能“官修”,也就是说,只有帝王将相、名臣才有资格修家谱。普通人如果要修家谱,是要冒很大风险的,属于“犯上”。

宋代以后,民间言论开放,普通人才开始修家谱。因为中间多年文献断档,没有人知道自己的祖上到底是谁,只能根据自己大概来自哪里,和哪个同姓官员的某一支重合,就直接跳过去了连接上了。

当然,老百姓们这么做,也是受了刘邦的启发。众所周知,刘邦做皇帝前仅仅是个小小的亭长,出身低微。他当了皇帝后,竟然拐弯抹角把自己的家谱续成了炎帝之后。老百姓一看,皇帝都这么干,大家当然可以效法。于是,几乎所有的家谱,往上数祖先必定是名人,因为普通人根本就没有家谱传下来。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

——— 没有了 ———

编辑:阿族小谱

文章价值打分

- 有价值

- 一般般

- 没价值

当前文章打 0 分,共有 0 人打分

文章观点支持

0

0

文章很值,打赏犒劳一下作者~

打赏作者

“感谢您的打赏,我会更努力的创作”

— 请选择您要打赏的金额 —

{{item.label}}

{{item.label}}

打赏成功!

“感谢您的打赏,我会更努力的创作”

返回

打赏

私信

24小时热门

推荐阅读

· 今天,我来告诉大家为什么我要需要兴修互联网族谱

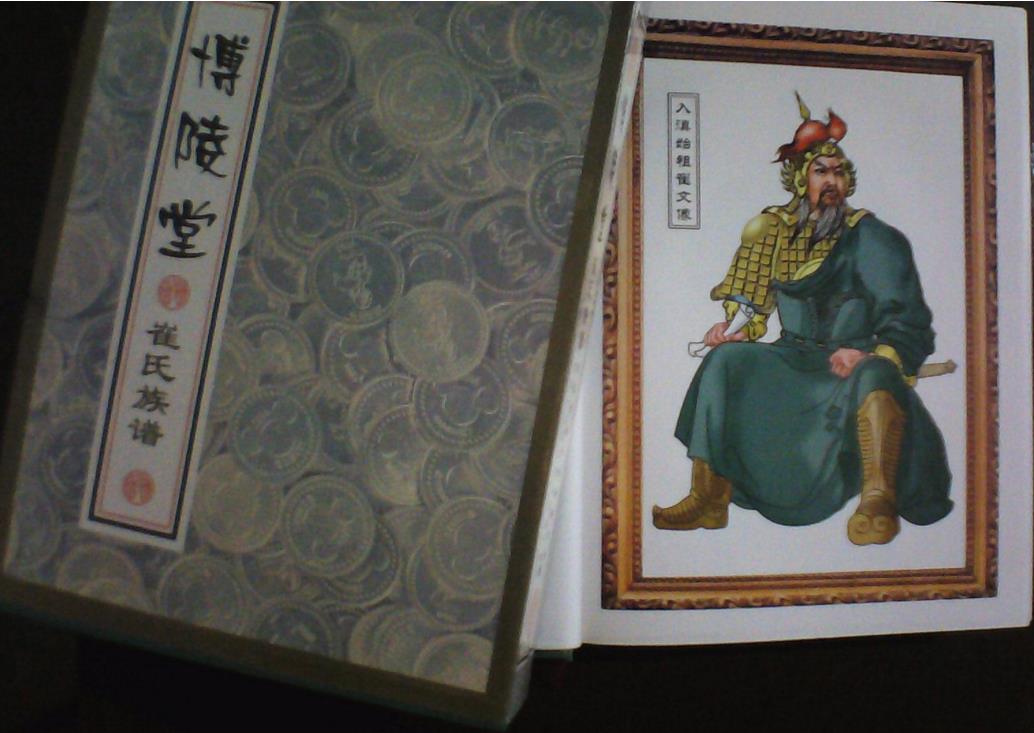

一部族谱主要部分为:谱序、凡例、世系图、传记、家规、艺文、字辈谱等。通过族谱,可以了解到该家族的历史沿革,世系繁衍,人口变迁,居地变迁,婚姻状况,该家族成员在科第、官职等政治生活中的地位、作用和事迹,族群的经济情况和丧葬、礼典、家规、家法等典章制度。族谱也正是任借这些内容将家族的历史渊源、迁徙情况、历代英贤等保存下来,并流传后世。其实一部完整的族谱就是一部宗族、家族史或宗族、家族百科全书。中国族谱经过几千年的发展,名称多种多样,种类丰富多彩。根据族谱记载材料的不同,我们将族谱分成以下几类:1.结绳族谱:是用结绳的方法来记载世系,记录家族内每个成员的情况。2.口头族谱:是通过口耳相传的形式流传下来的族谱。这也是文字产生之前或没有本民族文字时人们记录族谱世系的一种形式。3.甲骨、金文谱:指刻在甲骨或青铜器上的族谱。这是先秦时期尤其是商、周两代通行的记载族谱的方法。4.碑谱:指刻石碑上的族谱。这...

· 族谱的价值到底是什么?今天我们还需要族谱吗?

家必须是延续性的,家变成了族。文丨陈思呈今天我们还需要族谱吗?一个人的价值需要一个宗族去肯定吗?需要感受到自己与族人之间的纽带并因此确定自己在社会中的坐标吗?通过宗族这个有共同意志的社群获得任何具体利益吗?答案似乎不那么确定。但在“富者建祠奉祀,贫者同堂共飨”的古代,或者不用那么久远以前,就在我们的祖父辈,农耕社会的记忆深入骨髓的那一代人,族谱的意义可能远非生活在都市中的我们所能想象。拿粤地举例,明清以来多以族望自豪,皆聚族而居,明朝的理学家陈白沙(广东人)曾经在他给某族谱所撰写的序文中讲到一个故事,1449年南海县受黄萧养盗寇之乱,邓氏族人逃命,其中有位妇人逃亡路上得知丈夫没带族谱,又返回去拿,说:“贼且至矣,他物易得耳,谱亡,文献无征”。这位妇人冒生命危险保存下来的这个族谱,甚至没有她自己的名字。她保存的,可能正是族谱这件事物对普通乡村人民的心理意义。费孝通已经分析过,中国乡土社会的家...

· 一个需要我们重视的传统文化,族谱

1、族谱,是记载家族人文历史的专著史籍,是家族历史的载体和标本,是系统化的家族历史纪实文献,是家族文化形成和发展的基本文化之一,家族文化是一个独特的文化领域,是中华民族传统文化的重要组成部分。国家历史是由国史、方志、族史三大支柱史籍组成的,家谱作为家族历史的载体,记载的内容是国史和方志都不可详述的,所以,家谱是国家历史文献体系的三大支柱史籍之一,家族历史是国家历史的重要组成部分。家谱的功能,旨在记录家族人文资料,繁衍信息,明晰伦理,规范家族事务,尊祖敬宗,倡导宗族团结和睦,促进民族大团结。正如伟大的革命先行者孙中山先生所说:“由宗族的团结扩充到国家民族的大团结,这是中国人才有的良好的传统观念。”家谱,重在一个家字,家庭是社会的最小细胞,是国家的最小集体,家庭成员是国家和社会的最小分子。每个家庭成员的个人文明,家庭和睦是社会和谐、文明的基本条件之一。每人每家都树立了荣辱观念,提高和睦意识,规...

· 在当今社会,我们还需要“祠堂”吗?

祠堂起源于氏族社会逐步解体之后,是由同一个祖先所生、自成系统的血缘亲属集团与地缘组织统一而成的宗族组织,在居室外独立建造的祭祖、尊贤、求神的场所。汉代正式出现祠堂的名称。宗族通过祠堂尊祖敬宗的功能来体现封建宗法的根本原则,显示宗族至尊的族权。祠堂也就成为宗族祭祀的圣地,它象征着宗族的团结。当然,也有些人通常把祠堂简单理解为死去祖先的家,神灵所聚之地,祭祀祖神阴灵的场所。在河南殷墟巳发现目前最早的宗庙祭坛遗址.历史上早在商周时的青铜器时代,就开始有祠庙祭祀之制,大量遗留至今的青铜器中,许多就是属于祭器之类。追远报本、祠祀为大,当时是有很严格的规制的:天子七庙、诸候五庙、大夫三庙、士一庙。普通老百姓是不能随便建庙立桐的,即通常所称“庶人无庙,祭于其寝”,他们只能在自己的居室内祭祀祖先。每姓必建柯堂,必安先祖,名门、大族还建多处.如杨、顾、朱、王诸氏。又有总祠、支祠、分祠之别。较多的祠堂附近,就...

· 浅谈藏在族谱里那些需要纠正错误

混乱的谱牒”是一个每周连载的文章,介绍全国各地崔氏族谱中发现的常见谬误。谱牒是记载家族历史的重要文献,但它也是封建社会中展示家族地位的重要工具之一。在历代修谱中,普遍出现名人攀附、世系伪造等情况。我们应该如何对待这些历史遗留问题?本期介绍的崔氏族谱是:混乱的族谱(一)无中生有添油加醋题目:崔氏合修族谱聚居地:福建浦城编者:(清)崔维城、崔映魁主修年份:清同治十一年(公元1872年)本族族源福建浦城崔氏始迁祖崔榖明于元明之际,自河南迁居福建浦城。修谱历史福建浦城崔氏族谱初稿成于清同治元年(公元1862年),并于十年后,清同治十一年(公元1872年)正式出版成册。“混乱的族谱”评点:清同治元年白舫徐写的“崔氏族谱叙”曰:“维本支祖讳榖明公者,元明之际由河南迁浦城,迄今传十有六世矣。代远年湮,族广支繁,零落迁散者不一...惧难以成一家信史。”换句话来说,浦城崔氏始迁祖崔榖明于元明之际,自河南迁居...

知识互答

关于我们

关注族谱网 微信公众号,每日及时查看相关推荐,订阅互动等。

APP下载

下载族谱APP 微信公众号,每日及时查看

扫一扫添加客服微信

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}