汪氏族谱详细记录着汪氏家族的变迁

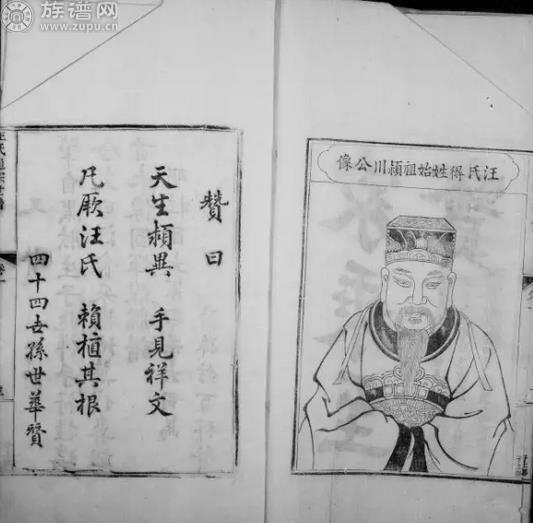

汪氏族谱详细记录着汪氏家族的变迁,汪氏起源:鲁成公次子名汪,“封颖川侯,生而有文在手,曰汪,故名”。被视为汪氏始祖

汪氏起源:

鲁成公次子名汪,“封颖川侯,生而有文在手,曰汪,故名”。被视为汪氏始祖。

汪氏第31代的文和南渡之后,定居于“歙州遂安”

汪氏第36代的道献移居于“徽州府歙邑”

其后第41代的叔举又移居“绩溪邑登源”

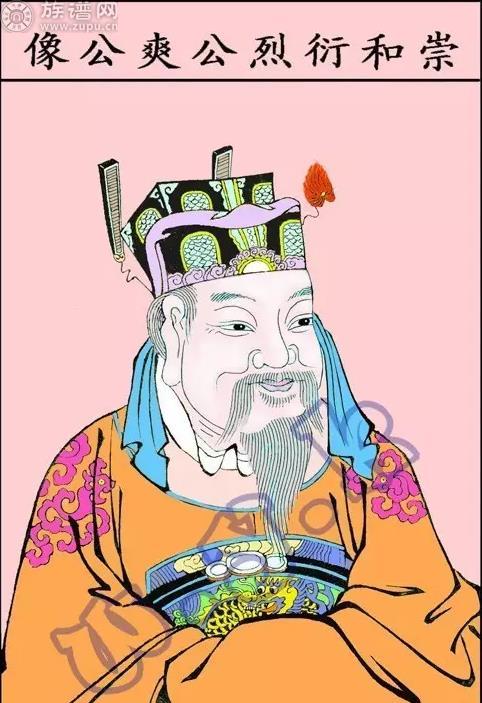

汪氏第44世孙汪华值隋末因保障乡里有功,于唐初被封为越国公,管辖歙、宣、杭、睦、婺、饶六州,食邑三干户,汪华即为新安汪氏始祖。

关于徽州汪氏家族本来就居于江南的推测还是可信的。

本文对汪氏的考察自汪华始。

汪氏家族现存的族谱有二类。

其一是统宗谱,这从传说中的始祖开始:依序对主要是由移居而形成的汪氏家族的各个支系作整体的记述。编纂于乾隆年间的《汪氏通宗世谱》是现存于中国、日本的这类族谱中最晚近的一部。

其二是分支族谱,以移居于某地的一个汪姓家族新支系列的形成为线索,并追溯其远祖。这类族谱为我们考察分支迁徙的原因、定居后的事迹和活动提供了较详尽的资料。这类族谱直到民国时期仍在不断问世。以下,根据这两类族谱所提供的资料,具体考察汪氏家族的迁徙及商业活动。

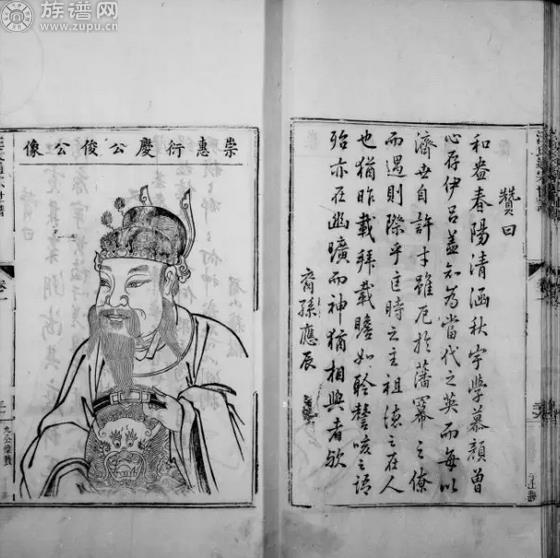

《汪氏通宗世谱》编纂于乾隆五十二年(1787)前后。汪氏44世汪华有九子,世谱记述了他的长于建、次子璨,三子达、四子广、七子爽、八子俊以及汪华之弟开国公等后裔的分支及移居情况。

关于长子汪建的支系,世谱记载有:

第48代的士美与其子汪琦都有进士科名。唐代黄巢兵乱之际,

第51代的汪踌、汪质分别迁徙到祁门县朴墅与旌德县新建。祁门县朴墅的一支,

第65代的汪德移居于县内的大坦,

第80代的应逵移居于东流县抄机。旌德县新建的一支,

第55代的思立、思明、思聪分别移居于歙县唐模、江西贵溪县、绩溪县坦头;

第59代的汪二移居于歙县的泉;其后还有移居他处的。据载,由旌德县新建一支分衍出来的各个支脉中,数歙县唐模一支脉的移居最多,世谱的记载也最详,而且该支有些移居的背景比较特殊。

大约自第63代到69代之间,唐模支脉不但在本县内的居住地有21处,在外县的居住地还有:休宁县4处;黟、宁国、太平各县各2处;绩溪、石埭、铜陵及江西省的万年、贵溪诸县各1处。其后在这些新定居地的汪氏还有新的移居。此期唐模支脉向各地的大规模移居,可能有建炎之乱的背景,即为逃避宋政权在金人入侵下的战乱而仓促南移。

关于次子汪璨的支系,世谱仅录有第46代的处崇由重庆府唐为州迁徙到浙江省龙游县团石的一条。

关于三子汪达的支系,世谱载有;

第49代的汪明迁徙于绩溪县西坑,

第50代的汪泰迁徙于绩溪县尚田,然后这两支又从西坑和尚田再移居于本县、歙、太平、旌德诸县共11个地方。

另外,汪达支系第46代的处惠迁徙于甘肃省陇西,他的后裔第75代的汪洋又迁回了安徽省的六安县。

关于四子汪广的支系,世谱的记载很少,

仅有第51代的贤常迁徙于歙县篁敦(黄敦),此后在歙县境内又有多次移居一条。世谱中没有关于汪华五子、六子两支系的记载。

关于七子汪爽的支系,世谱的记载最多且详。

首先是第49代的凤思和景瑞分别迁徙于歙县慈菰和祁门县赤山。赤山一支,

第56代的雅移居于本县井亭。歙县慈菰的一支,

第50代到64代之间迁徙于本县2地、江西省浮梁县5地,绩溪县2地;婺源。石埭及浙江的开化、建德诸县各1地。其中移居于婺源的一支,系唐代大中年间(公元847―860年)任兵马使的汪氏56代道安与程汀一起率兵攻占该县清华镇,道安一支自此定居清华镇武口,直至901年。

此后第57代的汪源、第58代的中元、第61代的汪高又分别移居于本县境内的大田环珠、大畈、回岭等地。大田环珠一支,后来又移居于本县境内6地、休宁县2地、铜陵县1地,江西省德兴县6地。大畈一支,则移居于本县境内9地,歙县及郡域5地,休宁县4地,铜陵、石埭两县各2地,浙江省开化县5地、本省黟、桐城、潜山、霍山;江苏省高淳、浙江省淳安及湖北省崇阳诸县各1地。回岭一支,又再移居于本县境内7地,休宁县6地,歙、贵池、宣城及江苏省苏州府吴县诸县各1地。

关于汪华七子汪爽的支系在上述迁徙及移居之后的行踪,在世谱中还有很详细的记载。不过尽管如此,仍还有些系谱尚不明确。

关于八子汪俊的支系,

世谱记载了第47代的太徽移居于绩溪县澄源的汪村,

第51代的汪渐迁徙于旌德县新建,第71代的汪乙(代替字)迁徙于歙县篁敦。这三支一姓家族此后的再迁徙,世谱中仅有新建一支的记载最详。这一支后来又移居于本县境内18地,泾县8地,绩溪、太平两县各3地,歙、宣城两县各2地,宁国府1地。在这些移居地定居下来之后,这一支的家族又还有进一步的迁徙,这些迁徙多数是在第60代到67代之间进行的。

关于汪华之弟开国公的支系,世谱中明确记载的仅有:

第49代的荣积迁徙于歙县东关,

第67代的恩德迁徙于绩溪县雄路,

第71代的大敬迁徙于本县的杨溪坦.

此外,世谱中还记载了该支系移居于婺源县凤亭的一支脉,这一支后又移居于休宁县7地,黟县1地,再后又移居于江西省的贵溪及江苏松江、丹徒、嘉定等府县。

上述所有支系的汪姓家族的移居之中,既有举族移居的情况,也有家族部分成员移居、另一部分成员留居原地的情况。举族移居多半有躲避战乱的背景。如前述汪华长子汪建支系由歙县唐模向其他地区的迁徙,就是为避建炎之乱,几乎是整个家族都移居于他地。

但是汪氏第75代、第88代后裔中有一部分又从唐模移居他地。因此看来,也许一部分人在战乱平息之后又回到原处,或是当初仍有少数人留居该地。

尽管《汪氏通宗世谱》的记载已很详细,但是仍然还有遗漏之处,例如本文下面将述及的第61代的仁雅由歙县唐模迁徙于金陵的宏村汪氏支脉,就不是由于避建炎之乱,而是为了经商的需要,这在世谱中就被漏记了。另外,世谱对移居于远地的汪氏家族支脉的追踪记载极少(指安徽省境内和邻近徽州的浙江、江西两省部分地区之外者)。远徙者,除了前面已提及的汪华次子汪璨的支系外,其他各支系还有如下述。

长子汪建的支系:

(1)第67代的汪勃从唐模迁徙于铜山,再经迁徙于浙江环山、歙县坦川,至第82代的尚是(代替字)之时迁徙于江苏苏州府城吴趋坊。

(2)第66代的叔敖从唐模迁徙于歙县潜口下市,再经迁徙于信行.至第83代的文通之时迁徙于扬州。属七子汪爽的支系,作为由婺源县大阪分衍出来的后裔有:

(3)经移居休宁县,至第67代的汪昱迁徙于浙江省鄞县。

(4)第68代的载九迁徒于湖北省崇阳县。

(5)经移居畲田,至第68代的汪注迁徙于江苏省常州毗陵,再到第7代士恭之时迁徙于江苏省丹阳县。

(6)第81代的宪明、宪畅之时迁徙于江苏省江阴县。

(7)第79代的文凤之时迁徙于江苏省句容县。

(8)第73代的良士之时迁徙于直隶省永定府滦州。仍属七子汪爽的支系,作为由回岭分衍出来的后裔有:

(9)经移居休宁县,第75代的汪申迁徙于陕西省临潼县。

(10)第81代的时春迁徙于江苏省吴县。还是属于七子汪爽的支系,由祁门县井亭分衍出来的后裔有:

(11)经移居黟县黄陂,至第83代的正何迁徙于扬州附近新城。

(12)同样经移居黟县黄陂,至第86代的宪明迁徙于浙江省归安县双林镇。关于汪华之弟开国公的支系,由婺源县经移居休宁县后分衍出来的后裔有:

(13)第83代的滋生迁徙于江苏省丹徒县。

(14)第84代的应嘉迁徙于江苏省松江府。

(15)第84代的必口迁徙于江苏省嘉定县南翔镇。

《汪氏通宗世谱》关于移居于远地者的记载只有上述的15支,而世谱中有关徽籍汪姓移居活动的记载总共有750次,其中移居远地者仅占移徙活动的2%。另外值得注意,上述15支迁徙于远地的家族中只有(1)(5)所载的两支是经迁徙于徽州以外地区后再向更远处迁徙的,而且(1)所载一支不但其省外移居地浙江环山离徽州很近,而且他们还一度迁返歙县坦川。可见世谱编纂者的调查对象仅限于徽州及其周边地区,而关于迁徙远地家族的记载,则仅仅依据调查中可能获得的十分有限的资料。

比如关于宏村一支的汪姓家族,在光绪22年编纂的《汪氏登源藏稿》中载有这样一条资料:为修复位于绩溪县登源的汪华之父僧荧的墓,黟县宏村汪氏族人(包括移徙外地各支脉)曾捐助巨款,其数额仅次于黄陂一支所捐之数。这说明当时分居于各地的各支汪姓家族之间的联系并未中断。然而《汪氏通宗世谱》却未提及由宏村分迁浙江省杭州的汪氏一支,这也证实了我们关于《汪氏通宗世谱》对于移徙远地分支记载极少的论断。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

——— 没有了 ———

编辑:阿族小谱

文章价值打分

- 有价值

- 一般般

- 没价值

当前文章打 0 分,共有 0 人打分

文章观点支持

0

0

文章很值,打赏犒劳一下作者~

打赏作者

“感谢您的打赏,我会更努力的创作”

— 请选择您要打赏的金额 —

{{item.label}}

{{item.label}}

打赏成功!

“感谢您的打赏,我会更努力的创作”

返回

打赏

私信

24小时热门

推荐阅读

· 2014年汪氏家族大事记

2014年汪氏家族大事记1.台湾宗亲汪昌彬老人第12次大陸行:今年90岁高龄的台湾宗亲汪昌彬一直关注并践行家族修谱及联谊事务,每次回陸都不顾高龄,忙着去各地与宗亲交流谱事,联络宗情,这次也不例外,去年12月30日到合肥,31日上午到桐城新安渡,見了興吾本家,同时还去了安庆等很多地方,於2014年元月26日上午平安回台灣。

· 汪氏汪华溯源

炎黄战蚩尤四方归华夏神农尝百草轩辕制舟车日日勤政理黎民有口碑赤龙垂青须护帝归天宇人间诸事繁百姓久思之后稷播五谷举功封农师尧舜承帝命神洲米粟足桀纣废宗祠天下共诛之文王起西岐武王兴义兵周公三吐哺国中成大礼武王早薨矣诸侯起异心为保国安宁代政除奸佞及至成王长俯首北称臣伯禽东迁鲁颍公手奇纹因名姬汪氏是为汪始祖北国多战乱文和下江南歙县地瑰奇越国家声远儿孙海内外千秋美名传汪氏世子敬上越国家声远说道汪华,就不得不提到汪氏发展,汉姓汪氏素有“汪氏无二姓”的说法,但一些学者也提出不同的观点,不过那些个别观点并不会改变汪氏人的固有认识。汪氏在北方的发展一直受到战争的影响,没有太大发展。直到三十一世祖汪文和南下后在安徽古徽州落地生根。汪氏开始在南方生息繁衍。不过汪氏能成为中国当今的前一百大姓之一,却是汪氏第四十四世祖汪世华的功劳。

· 汪茫氏不是汪氏一支

汪茫氏不是汪氏一支汪道显汪氏起源于何时何地?汪氏一世祖汪鲁本姓姬叫姬汪鲁,是周文王周武王后代鲁成公一支,其父叫姬里肱。姬汪鲁出生于现河南太康西的颍水流域,该地在南陈时叫陈郡阳夏县西乡靖仁里。汪鲁出生时该地属鲁国平阳郡(不是山西现叫临汾的晋平阳)。汪鲁出生时手上有纹“汪”故取名汪鲁。姬汪鲁长大后对鲁有功被封为上大夫,后人以其尊贵称他为颖川侯,遂以“汪”字为姓。汪鲁之子二世汪挺同孔子同时出生于周灵王二十年,因此汪鲁出生于约公元前约二千五百七十年左右。现在社会上流传着汪氏有两支,除上述外,还有汪茫氏,这是怎么回事呢?关于汪茫氏来源于孔子在回答问题时讲:“禹召集群臣于会稽开会,汪茫氏迟到被杀”。后人讲汪茫氏后裔逃往浙西生存。汪氏的祖上是很注重修家谱的,在“汪氏通宗世谱”中有记载的有江南始祖三十一世汪文和系统地编写了家谱,三十五世汪旭公又补充修谱并上奏晋成帝,到四十四世汪华再次修谱并上奏唐太宗。明万...

· 莲湖汪氏族谱序

莲湖汪氏族谱序莲湖汪氏,源远流长。始迁莲湖者,七十四世俊公也。俊公者,唐越国公世华七子爽公裔孙,婺源始祖道安公十九世孙也。道安公四传讳知古,又四传讳廷美,以处士名于婺源诸地,其子霖公经商乐平,后隧家焉,霖公之子讳宗容。宗容生二子:完、廉,完公生临,临生高厚、处厚。处厚之子迁长兴,高厚后有萍、泮者,其后迁池州、桐城者多。廉公生汝霖,汝霖生廷器、廷直。廷直公,号从政,徽解元,宋进士,授奉议郎,屯川员外郎,监管工部尚书事,迁乐平龙亭,为龙亭始祖。廷直公生二子:宪公、应公,宪公之后居故里;应公生受公,受公生强公、宾公、宗公,强公之子弥大,弥大长子杰公生文、武、友,后裔或居龙亭故里,或无考。弥大次子俊公,廷直公六世孙也,迁居鄱阳龙口侯家社,即今鄱阳莲湖乡汪家村始祖。其时约为元末明初大移民时期,距今约六百余年矣。莲湖乃鄱阳湖中一岛,每年七八月时,湖面波澜壮阔,岛上万物峥嵘。莲湖汪氏始祖俊公时期,居现龙...

· 功德汪施氏族谱序言

功德汪施氏族谱序言时维孟春,岁在壬午。寅月十六,余温故祭祖之隙,偶览族兄喜仓抢救收集吾族家谱一部,不胜惊悉。感慨之余,骤萌修续族谱之念。悉我族曾有修谱业绩,谱帐谱案若干,均存施氏祠堂,供子孙祭祀膜拜。三十年代,一场大火烧毁祠堂,家谱资料付之一炬。哀哉呜呼!痛惜之余,先辈有连、清彬、清风等,凭忆追思,元凌撰文,将家谱框架保存后世。有断续遗漏,记载不全之嫌。吾谱瑕疵,余终寝不安。抢救族史,重修家谱,重任在肩,时不我待。何不援引旧例,续录新丁,再创新谱。卒使先人谱牒完璧匣中,代代相袭,以供后人瞻仰,不亦一盛事哉?国之有史,上下几千年,一看便知。家中有谱,祖祖辈辈,子子孙孙,高堂聚济。无论你或他的亲人,远在天涯海角,只要拥有《施氏家谱》,他们就近在你面前,再现其音容笑貌。敬仰先祖,流芳追远,寻根问祖,论份排辈,明晰远疏,答案尽在谱中。让亲情温暖你的家园,让你的芳名世代相传。岂不乐哉!幸哉!且喜兄早...

知识互答

关于我们

关注族谱网 微信公众号,每日及时查看相关推荐,订阅互动等。

APP下载

下载族谱APP 微信公众号,每日及时查看

扫一扫添加客服微信

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}