錞于

古籍记载

“錞于”一名,最早见于东周典籍,《周礼·地官·鼓人》记载“以金錞和鼓”,郑玄注“錞,錞于也。圜如碓头,大上小下,乐作鸣之,与鼓相和。”《国语·晋语》记载“是故伐备锺鼓,声其罪也;战以錞于、丁宁,儆其民也 ”,韦昭注“丁宁着,谓钲也。”汉代《淮南子·兵略训》记载“两军相当,鼓錞相望”。根据相关记载,錞于为军用乐器,与鼓、钲等配合使用。

到南北朝时期,据《北史·斛斯椿传》记载“乐有錞于者,近代绝无此器,或有自蜀得之,皆莫之识” ,即在北方地区,錞于已经十分罕见,一般人都不认识。

在古代的诗词中也多有錞于的出现,如北周庾信《三月三日华林园马射赋》中的“玉律调钟,金錞节鼓。”唐元稹《代曲江老人百韵》中的“集灵撞玉磬,和鼓奏金錞。”清赵翼《观西洋乐器》诗中的“錞于丁且宁,磬折柎复击。”等。

由于文献记载的语焉不详,导致后世的人们对錞于概念不清,多与钲、铎、饶等器物相互混淆。例如:唐代徐景安《乐书》认为錞于是“内悬子铃铜舌”的一种器物,此说为《太平御览》沿用 ;又如,明代王圻《三才图会》所绘錞于为口上顶下倒挂的形制。

文物出土

分布区域

自宋代以来,在湖南南部、湖北西部、四川东部等地区曾多次发现錞于。北宋洪迈《容斋续笔》曾提到在长阳与慈利地区出土过錞于;《南齐书·祥瑞志》记有四川地区发现一件錞于。

近代以来,随着考古工作的开展,又在多地发掘出土了大量的錞于,如湖南、湖北、四川、贵州、云南、陕西、安徽、江西、广东、广西及山东等地均有出土, 分属古代齐、鲁、莒、许、蔡、吴、越、楚、巴、蜀等族活动的区域。

截至2008年,年代最早的錞于出土于陕西韩城梁带村春秋芮国墓葬M27,属春秋早期偏早。1978年,山东沂水刘家店子春秋墓出土一件錞于,圆弧形顶、无盘、顶部有绹索状环钮,安徽宿县出土的一件无钮錞于,都属春秋中期遗物。 在安徽宿县卢古城子、寿县蔡侯墓及江苏丹徒王家山、北山顶和广东连平彭山等地,都有春秋晚期的錞于出土 ,均属春秋中期遗物。

战国时期的錞于则开始向南向西分布,在贵州、湖南、江西等地和陕西汉水流域均有出土。出土的战国晚期及以后的錞于遍布湖北、湖南、贵州、重庆、河南、陕西等地,主要集中于长江中下游地区的黔东、川东、重庆、湘西和鄂东等地。

部分錞于列表

形制及使用方式

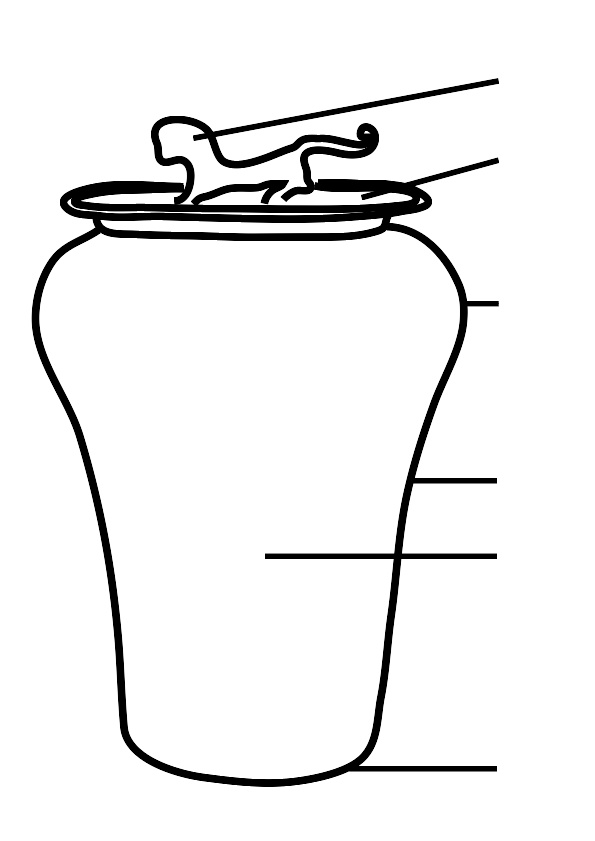

錞于各部分名称

正如《周礼》郑玄注所说,錞于“圜如碓头(椎头),大上小下”,錞于基本形状就是上大下小,上成圜首,收敛成桶状。而顶部的形制则不尽相同,有有钮无盘的,也有有盘无钮的,钮有虎钮、环钮、桥钮、马钮、龙钮、凤钮、蛙钮等形式,尤其以虎钮居多。

通过钮或者盘上的孔,用绳将錞于悬挂在架子上使用。 马王堆三号汉墓出土的遗策中“击屯 于、铙、铎各一人”的记载,云南晋宁石寨山出土的贮贝器上铸有大群滇人举行宗教仪式的场面,其中有两人合扛一木,下悬一錞于、一铜鼓、铜鼓侧悬,錞于则正吊于横木之上,旁有一人执棰并击之 。这些表明,錞于属于打击乐器,靠击打发声。

另据《北史·斛斯征传》记载“以芒筒捋之,其声极振” ,《南史·齐始兴王鉴传》记载用盛器置水于錞于之下“以芒茎当心跪注錞于,以手振芒,则声如雷”。

图集

一件有盘无钮的春秋錞于

战国虎钮錞于,陕西安康出土

汉代錞于,山东淄博出土

战国虎钮錞于,重庆涪陵出土

参考

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}