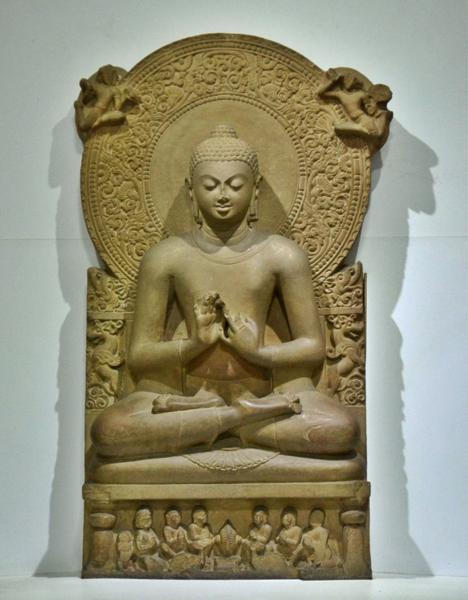

目连救母

简介

相传目犍连罗汉的母亲做了很多坏事,死后变成了饿鬼,目连通过神通看到后十分伤心,就运用法力,将一些饭菜拿给母亲食用,可是饭一到母亲口边就化为焰灰,目犍连大声向释迦牟尼佛哭救。世尊表示目连虽已是神通第一,但个人的神通力不敌业力,因此必须找更多的罗汉以群力才能救拔,为此目连特别在洞穴外准备盥洗用品,等待结夏安居结束的修行罗汉使用盥洗,并于每年七月中以百味五果,置于盆中,供养十方僧人,以此般功德,其母方能济度。目莲依佛意行事,其母终得解脱。

原型

目连救母原型故事并非带有儒教忠孝色彩,而是目连请佛陀为亡母说法开示,度其于苦厄。见于《根本说一切有部毗奈耶》。目连思念亡母,想飞往摩利支天“以法教化”亡母,但摩利支天路途遥远,只有世尊能前往说法,遂目连请世尊一同前往。到了摩利支世界,母子相认,目连的母亲已变成年轻的天女,母少子老,大家都不相信。目连便说:“此女养我,是我生母。”接着佛陀为目连亡母说四圣谛,使其得证初果,永不再坠恶道。在此故事中目连的母亲是天女,和《盂兰盆经》中目连的母亲是饿鬼、以及变文中目连的母亲身在地狱中,是截然不同的形象和救度起点;而亦可以发现“目连救母”故事最初的叙述声调,亦非表彰目连的孝行。

变文

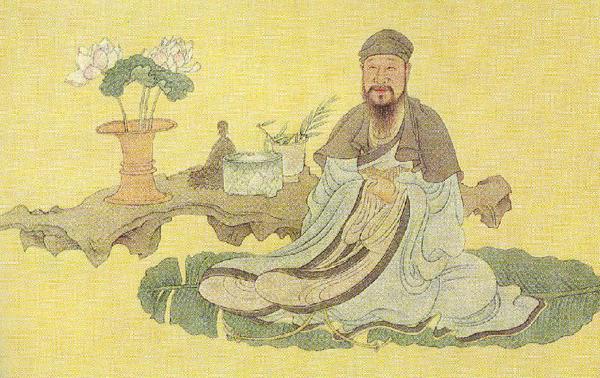

汉传《目连救母》故事最早起源于西晋三藏竺法护所译《佛说盂兰盆经》,张祜曾对白居易说:“明公亦有《目连经》。《长恨词》云:‘上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。’此不是目连访母耶?”。敦煌变文写本有《大目犍连变文》、《大目连变文》和《大目连缘起》,元代末年有《目莲救母出离地狱升天》。明代戏曲作家郑之珍著有传奇《目连救母》,全名《目连救母劝善戏文》。乾隆年间,张照参考郑之珍《目连救母》,编撰《劝善金科》二百四十集。在中国民间信仰中,《目连救母》故事被改编,不再是透过供养佛僧以救母,而是自己持着佛祖的禅杖,到地狱中,打破了地狱之门,救出母亲。

在《目连三世宝卷》和一些民间传说的版本中,将目连救母与黄巢之乱的传说合并,说目连救母时,有恶鬼趁目连以锡杖顿地打开地狱门时逃出,地藏王菩萨与十殿阎君要求目连收回孤魂,才赦免其母。于是目连二世转生为唐朝民变首领黄巢,八十万(或称八百万)余人,将诸鬼魂收下地狱。而后三世又化为屠夫,替阎君收回猪羊性命,目莲母才得到释放。然而依佛教教义言,目连作为罗汉及释迦牟尼亲授大弟子,应持谨,不至以杀生补过。杀生者乃佛教之大戒(十恶之首),再者就覆罪恶深重之魂,既已经过六道轮回超脱三恶道而进入人道,可见此些灵魂皆以脱离饿鬼道,此故事根本与佛教教义相驳。佛教界多驳斥此说,认为此不合理的情节有辱教中圣者。

发展

最初盂兰盆节中,佛教僧众用盆子装满百味五果,供养的是释迦佛、众阿罗汉、僧侣,以拯救入地狱的苦难众生。

在中国民间信仰,已经成为重要的一项民俗,同时破地狱成功时,地狱的群鬼也跟着出来,此也是农历七月被称为鬼月之故,也是盂兰盆节(中元节)法会、祭典举办之因,故目连,是中元普渡中民间奉祀的对象,民间甚至认为目连是地藏菩萨的辅佐者、枉死城众生的救度者,部下有四大判官,专门计算死者功德,故各大地藏庵时常配祀目连,如新庄地藏庵。

目莲救母的故事,也成为戏曲演出的重要题材,被称作目莲戏,目莲戏常与乡民的宗教仪式相结合,尤其中元节的酬神者,神功戏更是必邀目莲戏。

福建的拗九节相传源于目连救母的典故。福州人传说佛陀弟子目连的母亲平素蛮横,死后灵魂禁锢于地狱,罚做没有饭吃的饿鬼。目连是个罗汉,能看到母亲的惨状,这位目连孝子于是每天用神通到地府帮母亲送饭,却都被阴间的无常鬼卒吃掉。直到农历正月廿九,目连送一碗黑芝麻、糯米、花生、红枣、桂圆等等加红糖煮成的黑色甜粥,鬼卒以为这粥里都是“垢”,不肯拿。目连母亲才得以饱餐一顿。后世为了纪念目连孝心,一定要在正月廿九这一天煮放了红糖的熬九粥给父母、长辈食用。因福州话中“垢”、“九”同音,此粥又被称为“拗九粥”,正月廿九日则成为了“拗九节”。

相关连结

目犍连

盂兰盆节

破地狱

十大弟子

注释

^西晋竺法护译,《佛说盂兰盆经》:“一时佛在舍卫国祇树给孤独园。大目犍连始得六通,欲度父母,报乳哺之恩。即以道眼观视世间,见其亡母生饿鬼中,不见饮食,皮骨连立。目连悲哀,即以钵盛饭,往饷其母,母得钵饭,即以左手障钵,右手搏食,食未入口,化成火炭,遂不得食。目连大叫,悲号涕泣,驰还白佛,具陈如此。”

^西晋竺法护译,《佛说盂兰盆经》:“佛告目连:‘十方众生,七月十五日,僧自恣时,当为七世父母及现在父母厄难中者,具饭、百味五果、汲灌盆器、香油锭烛、床敷卧具、尽世甘美以著盆中,供养十方大德众僧。当此之日,一切圣众,或在山间禅定、或得四道果、或在树下经行、或六通自在教化声闻缘觉、或十地菩萨大人,权现比丘,在大众中,皆同一心,受钵和罗饭,具清净戒,圣众之道,其德汪洋。其有供养此等自恣僧者,现世父母、六亲眷属,得出三涂之苦应时解脱,衣食自然;若父母现在者,福乐百年;若七世父母生天,自在化生,入天华光。’”

^西晋竺法护译,《佛说盂兰盆经》:“时目连母即于是日,得脱一劫饿鬼之苦。”

^《大正藏》册24,页16中-下。

^汉译大小乘佛典的“神足飞行”的空间叙事,台北政治大学,丁敏[著]。

^王定保:《唐摭言》

^陈芳英.目连救母故事之演进及其有关文学之研究. 台湾大学出版中心. 1983年6月: 36-38.

^佛学问答:目莲救母. 古今寺庙巡礼.

^西晋竺法护译,《佛说盂兰盆经》:“于七月十五日,佛欢喜日,僧自恣日,以百味饭食,安盂兰盆中,施十方自恣僧,愿使现在父母,寿命百年无病、无一切苦恼之患,乃至七世父母离恶鬼苦,生人天中,福乐无极。是佛弟子修孝顺者,应念念中,常忆父母,乃至七世父母。年年七月十五日,常以孝慈,忆所生父母,为作盂兰盆,施佛及僧,以报父母长养慈爱之恩。若一切佛弟子,应常奉持是法。”

^拗九节与二月二,央视网

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}