上古汉语

音系

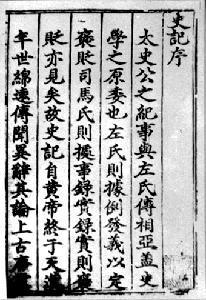

上古音韵学研究史

《诗经》韵部研究

古时,人们不知道一个语言的语音会有发展变化,在阅读先秦古籍时(如《诗经》)发现一些不和谐的音韵,为了求和谐,将这些不谐音的字临时改念,这种做法称作“叶音”(协音)。明末学者陈第在《毛诗古音考》第一个明确提出“盖时有古今,地有南北,字有更革,音有转移,亦势所必至”。顾炎武研究认为《诗经》中的每个字都有自己固定的读音,但因先秦时期汉语字音是有着不同于现时发音的语音系统,导致用今音念《诗》会出现韵脚不谐音的情况,但若用先秦的语音系统来读则韵脚自然谐和,就没有“叶音”的必要了。清代学者段玉裁在研究先秦古籍时又发现一个重要的现象,就是谐音字的偏旁与《诗》中的韵脚相吻。他提出了“同声必同部”的理论,为上古音韵学的研究迈出了第一步。

按照段“同声必同部”的理论,凡《诗》中用作谐音字的偏旁相同,则在先秦音系中属同一韵部。例如“瓜”字在《诗》中与“壶”、“苴”、“樗”、“夫”四字押韵,今音 guā 显然不与 hú、jū、chū、fū 四音押韵,但在先秦音系中则和谐。且《诗》中偏旁为“瓜”字的“孤”、“弧”、“狐”等字也同时与“瓜”、“壶”、“苴”、“樗”、“夫”拥有相同的韵部。

《切韵》系韵书上推

余迺永(1986):《上古音系研究》

李芳桂(1971):《上古音研究》

汉语方言的内部证据

罗常培(1933):《唐五代西北方音》

侯精一(2007):《现代晋语的研究》

藏缅语和其他语言接触的外部证据

李建强(2015):《来母字及相关声母字的上古音研究》

马建东《2015》:《来母字的生存》

郑张尚芳(2013):《上古音系》

斯塔罗斯金(2012):《古汉语音系的构拟》

汪大年(2008、2012):《缅甸语与汉藏语系比较研究》《缅甸语汉语比较研究》

龚煌城(2011):《汉藏语比较研究论文集》《西夏语文研究论文集》

高晶一(2008):《汉语与北欧语言》

金广镇(1996):《汉藏语同源词综探》

施向东:

吴圣雄:

上古汉语声母

上古汉语的声母有如下特点:

古无轻唇音 :上古没有“非敷奉微”这组四个轻唇声母,其对应今天语言学界所说的唇齿音。

古无舌上音 :上古没有“知澈澄娘”这组四个知组声母,或可对应今天语言学界所说的卷舌音。

古人多舌音

喻三归匣

娘日二母归泥

喻四归定

上古汉语声母约有多家学说,对于声母数量、具体音值、复辅音问题等都有很多不同看法。

补充上古声母系统

上古声母嬗变的学说,不同学者有不同的见解。大致上可归纳为以下几点:

古无轻唇音

钱大昕《潜研堂文集》卷十五《答问第十二》:“凡今人所谓轻唇者,汉魏以前 ,皆读重唇,知轻唇之非古矣。”意思是上古时没有“非敷奉微”(音位依时期或为pf、pfh、bv、f、v、mv等)等轻唇音,这些轻唇音的字都读成重唇音。轻唇音大致上到中古后期,大约宋朝时候才出现。

例:

古无舌上音

钱大昕《十驾斋养新录》卷五《舌音类隔之说不可信》:“古无舌头舌上之分,‘知彻澄’三母……求之古音,则与‘端透定’无异。”“知彻澄娘”等舌上音在中古前期出现,慢慢过渡,所以,今天某些以“知彻澄娘”等舌上音为声母的字,在隋唐时可能仍以“端透定泥”(t/th/d/n)等舌头音为声母。

例:

喻三归匣

曾运乾《喻母古读考》:“喻于二母(近人分喻母三等为于母)本非影母浊声:于母古隶牙声匣母,喻母古隶舌声定母。”意思是上古没有喻三(j)这声母,它在古时可归为匣母(gh)。

以上三点,可以得到多方印证,尤其是,现代的闽南语多种方言仍然保留这些特点。因此学者之间多无异议。

古无正齿音(章系归端)

钱大昕《十驾斋养新录》卷五《舌音类隔之说不可信》:“古人多舌音﹐后代多变为齿音,不独‘知彻澄’三母为然也。”中古前期有两组正齿音,庄系与章系,两组共10个声母,到中古后期音位合流为一组(因该时韵母互不对立),古代等韵学一般分别称为“照二”及“照三”,以其庄系在等韵图中章列在第二等,章系则列在第三等。

例:

喻四归定

曾运乾《喻母古读考》:“喻于二母(近人分喻母三等为于母)本非影母浊声:于母古隶牙声匣母,喻母古隶舌声定母。”意思是上古没有喻4(j)这声母,它可归为定母。

例:

注:“吕叔湘先生《中国文法要略》中说:‘但、特、惟等字,也都是“只是”的意思。’这是什么道理呢?‘但’‘特’的古声母都是 d,‘惟’的古声母是j即‘喻’纽四等字,曾运乾《喻母古读考》提出‘“喻”母四等字古隶舌声“定”母’,这是对古音学,训诂学的一大贡献。‘惟’‘只’的古声母都是 t音系,因此‘但’‘特’‘惟’都是‘只是’的意思。”(黄岳洲《文言难句例解》)

娘日归泥

章太炎《国故论衡》中的《上古音娘日二纽归泥说》:“古音有舌头泥纽,其后别支,则舌上有娘纽,半舌半齿有日纽。于古皆泥纽也。”意思是声母“娘”(nr)和“日”(gn/nj)古时属“泥”(n)声母,两纽由“泥”母发展而成。

林伟业指出钱大昕“古无舌上音”己指出中古前期始出现的“知彻澄”上古为“端透定”,但他没有论及“娘”与“泥”的关系,这不是由于他挂一漏万,而是本着以事论事精神,当时还未有证明“娘”古亦当为“泥”的证据,因此,明知极可能如此,也只好实话实说。后来章太炎找出证据,证明“娘”古亦当为“泥”,以进一步补充钱大昕的学说。

例:

照二归精

黄侃《黄侃论学杂着》中的《声韵略说》:“由精而变者,曰庄;由清而变者,曰初;由从而变者,曰床;由心而变者,曰邪,曰疏。”杨柳桥《汉语音韵学讲义》认为,清人夏燮己于《述韵》初步提出“照二归精”的看法,到黄侃提出更完整的说法。所谓“照二归精”,即庄、初、崇、生四声母,上古归于,精、清、从、心四声母。

以上四点则大致受学者支持,根据闽南语和朝鲜语、日本语和越南语的借词读音也可以隐约推测,但并不成系统,因此亦存反对者,可能须加以修正。

古无邪纽(古邪归心)、古无群纽(古群归溪)

以上两点,最为章太炎、黄侃学派的后学支持,亦有不少学者对此两点抱有怀疑。

如果以上九点成立,可推论得出中古声母37纽,归并为19纽。

复辅音声母

英国牧师艾约瑟创古有复辅音声母说,高本汉、林语堂、董同龢、陆志韦、潘悟云、郑张尚芳等继之。目前,上古汉语有复辅音声母,几成定论。

认为上古汉语有复辅音声母主要基于以下三点:

藏缅语、壮侗语、苗瑶语中与汉语同源的词汇有不少有复辅音声母。

一个谐声偏旁可以同时代表两个有截然不同的声母的音节,可以认为这个谐声偏旁原本为复辅音声母。

从韵书中的声训、读若、又读等声训标音法,和现代汉语中存在的一些异体字、通假字、联绵字、古今方言中,可以看出一些复辅音的遗迹。

反对上古汉语有复辅音声母的主要基于以下两个原因:

由谐声偏旁构拟的复辅音十分复杂,甚至有不止两个辅音的现象,远远超过支持者所声称的范围。

支持者难以说明复辅音是如何分化为不同辅音的。

即使是支持者,目前对于上古有多少个复辅音声母,如何构拟这些声母,哪些字属于复辅音声母,它们如何分化为不同单辅音这些问题,目前仍然无法提出确切的说法。

叠韵

有些叠韵字也可以作为上古有复辅音或次要音节的证明。例如“角落”或作“旮旯”,就可能是上古“角”字的分拆 。“命令”也有可能是上古“命”的分拆。

连绵词

有些联绵词也可以作为上古有复辅音的证明。比如“窟窿”可能印证“孔”的上古音。“扑棱”可能印证“蹦”的上古音。

上古汉语韵部

汉语发音从《诗经》到南北朝已经发生了重大的变化,南北朝人读先秦文献的时候,发现有许多押韵不和谐的地方了。当时人对《诗经》的注解反映他们遇到的困难:当《诗经》的韵脚不押韵时,他们牵强的改其中一个字的音使其押韵,认为这样读起来更加和谐。例如:

在这首诗中的“音”和“南”两个字押韵。北梁人沉重在《毛诗音》中指出:“南:协句,宜乃林反”。他用反切的方法标注他认为正确的读音。这个方法叫做“协韵”。隋朝人陆德明认为不应该使用协韵法,因为他认为古代人押韵不严谨,没有必要改正《诗经》的读音。他指出:“沈云协句宜乃林反,今谓古人韵缓,不烦改字”。

在宋朝,朱熹等人继承了南北朝的协韵法(亦称“叶音”),并使用这个系统的方法来改正《诗经》和《楚辞》里所谓“不和谐”的韵脚字的读音。他们认为,古人对韵脚字可以临时改读,他们还没有发现随着时间的推移而变化的发音原则,他们以为先秦时代的古人的发音和宋朝人一样。但是,在这个时代,吴棫在《毛诗叶韵补音》等著作中发现《诗经》的押韵现象是有规则的,他通过对韵脚字系统的考察,把中古韵类归纳成九个韵部。虽然吴棫缺乏明确的历史概念(他把唐宋和先秦的韵脚字混为一谈)他的研究迈出了进入正确的路线的第一步,为后代的学者开辟了研究古音的新途径。除了他以外,郑庠、项安世、程迥等人进行了古音的研究。

最早用科学的方法研究上古音的学者是顾炎武。他继承了陈第的想法,认为“古诗无叶音”,并旨在恢复古代汉语的发音(“复古”)。他发明了“离析唐韵”的研究方法:把《诗经》的韵脚整理起来,分析这些字的押韵行为。在《诗经》押韵的字通常属于《广韵》的不同韵类,这是因为这些字的韵母在上古音相近或者相同,后来到中古音变得不一样。但是,上古音的押韵行为有理可寻,可以按照这些押韵行为把中古韵类分配成几个组,这些组叫做“韵部”,同一个韵部的中古韵类可以在《诗经》押韵,但是有些中古韵类同时出现在几个不同韵部。顾炎武把韵类归纳成十个韵部。虽然他对韵部的划分不够严谨,忽略了许多重要的对立,但是他建立了上古音研究的奠基,一直到现在,他的“离析唐韵”是上古音构拟的原则之一。

清朝学者构拟古音的方法与现代语言学家不同。他们当时认为,属于同一个韵部的中古韵类在上古时代有相同的发音,后来其中一个韵类(“古本韵”)保留了原始的发音,其他的韵类发生了变化(“变韵”)。这个构拟方法有严重的缺陷。

第一,没有解释“变韵”发生变化的条件:按照语言学的定论,语音变化有一定的规则,如果某些字在上古时代有完全相同的读音,没有理由分化出来(除非发生了方言混合)。

第二,我们现在知道,上古汉语的一些韵部的发音和与其对应的任何一个中古韵类的发音都不一样,没有一个中古韵母保留了原始的发音(没有“古本韵”)。例如:歌部构拟成*-ar、*-aj或者*-al(还有元音长短等特征),和来自歌部的中古韵类如歌韵(中古*-ɑ),麻二韵(中古*-ɣa),支韵(中古*-iᴇ)的发音都不相同。

阴阳入韵对转

在拟构的上古汉语中一些入声韵的字对应到拟构的原始藏缅语里却是阴声韵的字,如:

这就是阴入韵对转的例子。另外也有阴阳对转、阳入对转的现象。

次要音节

以前普遍认为上古汉语是一种以单音节为主的语言,每一个汉字代表一个音节。但是近几年,中国学者潘悟云和法国学者沙加尔不谋而合达到了一致的结论:上古汉语不仅有复辅音,也有次要音节,汉朝以前,一个汉字可以代表两个音节:次要音节和主要音节,第一个音节是弱化音节,其主元音为ə,没有韵尾。这个结论目前还存在争议,但却可以很简易的解释为何有一些汉字,在不同的字里担任声符,却有不同的读音。

上古汉语声调

关于上古汉语的声调,语言学各家有各种不同的说法。如陈第的“古无四声”说、顾炎武的“四声一贯”说、孔广森的“古无入声”说、段玉裁的“古无去声”说、陆志韦的“长去短去”说、王力的“长入短入说”,但现在一般都认同江有诰、王念孙、周祖谟等人的“古有四声”说:先秦存在声调,同样也分为平、上、去、入,一个字的上古声调可能不同于其中古声调,但也有一定的传承关系。

有的时候一些学者会把上古汉语和原始汉语混为一谈。原始汉语很有可能是无声调语言。1954年法国学者奥德里库尔(Haudricourt)通过历史比较法的考察,发现越南语的声调是已经脱落了的韵尾的痕迹,这些韵尾在比较原始的亲属语言中(如克木语)仍然存在。他发现,越南语的上声来自喉塞音-ʔ,去声来自-s。由于越南话和汉语的声调系统很相似,因此他提出汉语的声调有同样的来源,原始汉语没有声调。但许多学者认为上古汉语至少在《诗经》时代应该已经产生了声调。

逸闻

上古音的研究可以解释部分历史记载。例如《吕氏春秋·重言》一书提到东郭牙看到齐桓公“呿而不唫”(开口而不闭口),便知齐桓公在暗示“莒”字。透过古音的知识可知“莒”属鱼部,当时为/a/韵母,故发音时不闭口,与现代汉语的撮口音不同。

形态

由于汉字系统不能直接反映上古汉语的形态变化,因此为了了解这些变化,必须使用隋唐时的反切里出现的破音现象。例如:“ 解 ”,有几个读音:中古“古隘切”(见母开口佳韵上声)和中古“胡买切”(匣母开口佳韵上声,读如“蟹”);第一个有清声母(见母,中古k-)有主动意义,是及物动词,第二个有浊声母(匣母,/ɦ/)有被动意义(“松懈”):声母的清浊和动词的主动/被动性有直接的关系。有些专家认为是某种前缀导致动词声母的浊化。

有时候,不同汉字可以代表同一个词根的几个形态,例如:“见”(中古 古电切 见母开口霰韵去声)代表主动意义,“现”(中古 胡甸 匣母开口霰韵去声)代表被动意义,这对动词类似于上述“解”字的两个读音,但与之相异的是,这里使用两个符号来区分主动和被动的读音(注意在古籍中“见”字兼现代的“见”“现”两义)。 声调可能有词形变化功能。

句法

词序

主谓宾结构占大多数。

疑问句中疑问词作宾语时,宾语提至谓语之前,词序为主宾谓。

否定句中,代词作宾语时,提至谓语之前,词序为主宾谓。

强调宾语的唯一性时,宾语提至谓语前,形成“唯+宾语+是+谓语”的句型。

为了强调宾语,将宾语提至谓语前,并在宾语后加上“是”、“之”等结构助词,形成“宾语+是/之+谓语”的句型。

介词的宾语也可提至介词前。

判断句

判断句里,主语与谓语之间不加系词。另外,判断句里,常在谓语后加“也”。判断句的形式:

主语(+者)+谓语(+也)

主语+副词+谓语(+也)

主语+为+宾语

被动句

被动句的形式:

于字句:

为字句

参见

中国历代官方语言

原始汉语

中古汉语

现代汉语

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

推荐阅读

关于我们

APP下载