十三经注疏

概念

“十三经注疏”与“十三经”两个整体性概念一同成熟于明朝。万历十二年(1584)神宗皇帝诏令钦定《十三经注疏》,并命京师国子监校勘印行。此为帝王朝廷首次将十三部经书、一套代表汉唐经学的特定注解一起赋予官方地位,标志着这两个概念完全确立。

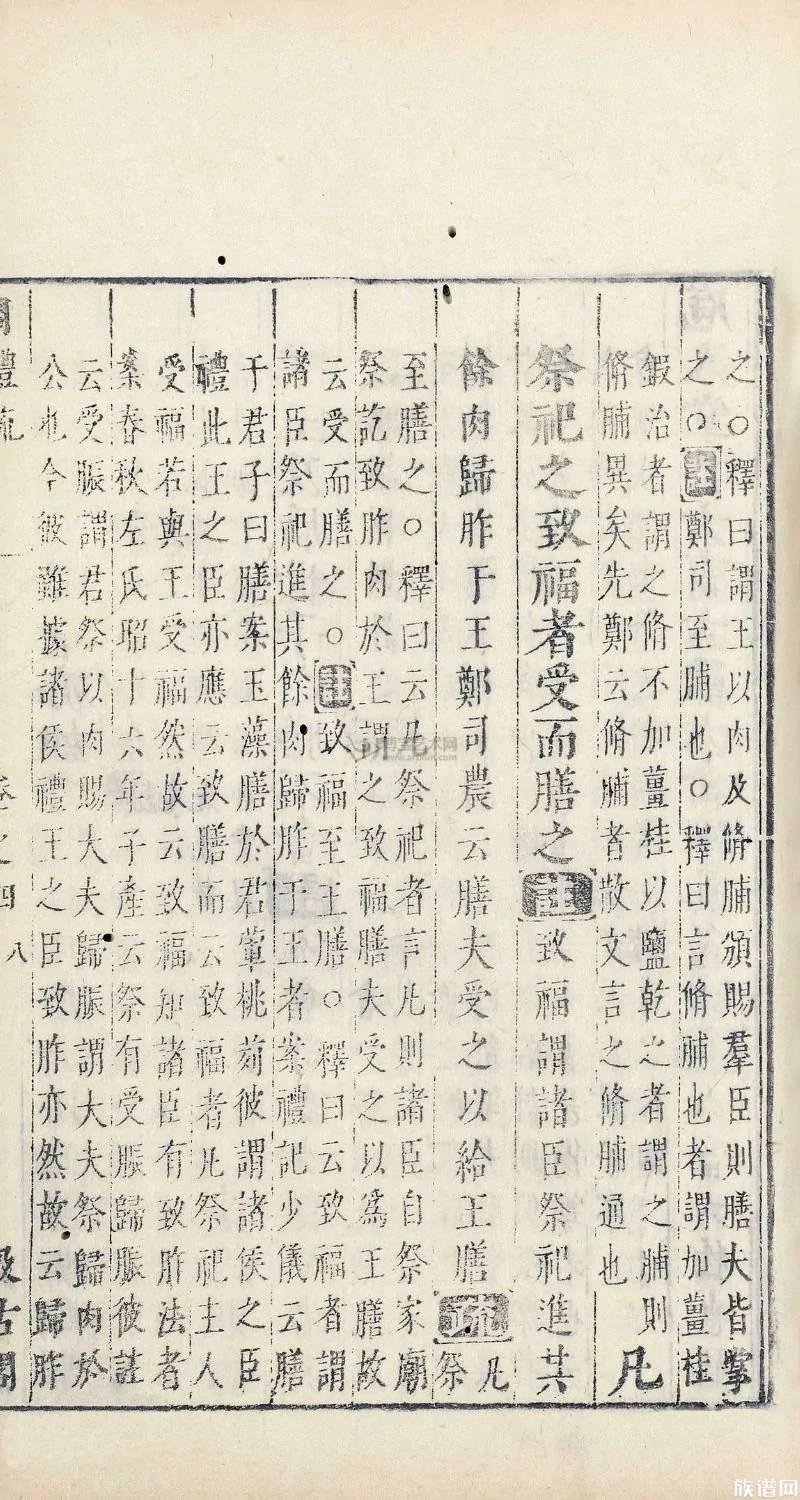

“注”即注释,也写作“注”,是对经书正文的注解,主要说明字义、通假、名物、制度,也阐发义理;在《十三经注疏》中的各部注,还有“传”、“章句”、“故(诂)”、“解”等名称。其中《春秋经传集解》、《春秋穀梁传集解》、《论语集解》均名“集解”,但前者意为集合《春秋》经文与《左传》传文一并注解,后二者意为集合多家前人的注解。

“疏”即疏通,是对经文和旧注的进一步说明,重点在于串讲文意、阐发义理。从树立官方学术的角度,历代朝廷将其组织学者编写的疏称为“正义”。疏与注的关系是“疏不破注”,即疏的思想内容不去破坏注的体系,只在注的框架内讲解。

作者、年代与内容构成

各部注、疏的作者不同。生卒可考的主要作者共有十四位,生活在从东汉(25-220)后半期到北宋(960-1127)早期约一千年的时段内。各部注自身的成书时间从西汉早期到唐玄宗天宝(742-756)之始,各部疏自身的成书时间从南朝(420-589)到南宋朱熹(1130-1200)生存之年,分别跨越九百多年和近八百年,共计近一千四百年。一部分的作者与年代不够明确,甚至有重大争议。内容包括十四部注(《毛诗》两部)和十三部疏。《毛诗注疏》内还附有间接说明性质的《诗谱》。

注的主要作者,能明确者有十位。注一般为学者个人私撰,也有多位作者先后写作、集体编纂或帝王著述的情况,如《周易注》的卦爻辞、《彖》、《象》、《文言》部分为王弼先作,《系辞》、《说卦》、《序卦》、《杂挂》部分是韩康伯后补;《论语集解》由何晏(领衔)、荀顗、曹羲、郑冲等人合撰;《孝经注》乃唐玄宗笔墨。《毛诗》的注有两个层次,一为《毛诗故训传》(毛传),二为郑玄《毛诗笺》 (郑笺),合称《毛诗传笺》。疏则多为朝廷组织学者集体编写,如唐朝初年由孔颖达(574-648)领衔编修的《五经正义》,北宋早期由邢昺(932-1010)主持撰写的《孝经正义》、《论语正义》和《尔雅疏》。私著者有贾公彦的《周礼疏》、《仪礼疏》和杨士勋的《春秋穀梁疏》。此二人生活时代与孔颖达大致相当。

注的成书年代,《毛诗故训传》最早,写定在西汉早期,不晚于汉景帝(前157-前141在位)时 ;另外十三种,除《孝经注》写定于唐玄宗天宝二年(743)、《古文尚书传》争议较大外,其作者均生活在从108年到约385年这二百八十年左右的时间内,相当于东汉后期到东晋(317-420)中期,注本身亦诞生于此时段。疏的成书时间就集中得多,除作者不明的《春秋公羊疏》、《孟子疏》外,《五经正义》、《周礼疏》、《仪礼疏》、《春秋穀梁疏》成书于唐太宗(627-649在位)到高宗永徽(649-655)中;《孝经正义》、《论语正义》、《尔雅疏》成书于宋真宗咸平(998-1003)年间。

部分注、疏的作者和成书年代,尽管经过历代学者的大量研究,仍然不明确。如仅能确定《古文尚书传》并非汉武帝时孔安国作成,其主体部分的成书时间不晚于东晋 ,少量写定于南朝齐、梁之际(约502);《春秋公羊疏》题名作者唐代徐彦不可考,内容当作于南朝中 ;《孟子疏》不是邢昺同僚孙奭之手笔,而出于朱熹同时代邵武(今福建西北)士人之手 。其中《古文尚书传》的问题与今本《尚书》部分篇目的来源问题一同构成了经学史上最大的争议之一,从朱熹生活的时代一直持续至今,已有八百多年。

多数注、疏都有一篇序言。内容一般是以儒家立场叙述此经的性质、起源、成书、流传、前代研究、本书缘起、作者用意等。不同版本收录的序言多寡不一。

《毛诗注疏》中还包括了郑玄的《诗谱》,是间接性的说明文字,分列于各国风、二雅、各颂之前,分别介绍十五国风、大小雅、三颂的地理历史背景、创作时代及用意、吟咏场合等。《正义》亦疏通之。

流传及版本

第一次以“十三经注疏”为名将十三部经书及其注解一同刻板印刷,在明武宗正德四年(1509)至世宗嘉靖四年(1525)之间,但其中的《仪礼注疏》由《仪礼图》代替。真正意义上的《十三经注疏》第一次合刻于嘉靖十二年(1533)至十七年间,主事者为时任福建按察使的李元阳(1497-1580)。帝王朝廷第一次钦定颁行始于神宗万历十二年(1584),全部刻成于二十一年(1593)。

后代多有重刊《十三经注疏》者。明末有毛氏汲古阁本。清代乾隆四年有武英殿刻本。嘉庆二十一年,阮元在江西南昌府学主持校勘刻印的版本比较完善,附有校勘记,通行至今。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}