黄河

释名

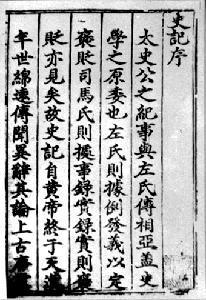

“河”字在秦汉以前基本上是黄河的专称,而河流称为“川”或者“水”(但也有例外,如《山海经》曰:“昆仑山,纵广万里,高万一千里,去蒿山五万里,有青河、白河、赤河、黑河环其墟。”)先秦的文献中找不到黄河一词,成书于汉武帝征和年间的《史记》全篇也不见黄河的说法。据学者李鄂荣考证,黄河一词最早见于东汉班固《汉书·地理志》中“常山郡·元氏县”的释文里。黄河的“黄”字用来描述河水的浑浊,这在古书中也早有记载:战国时期的《左传·襄公八年》郑国的子驷引《逸周诗》说“俟河之清,人寿几何!”;《尔雅·释水》记有“河出昆仑,色白,所渠并千七百一川,色黄。”

黄河上源的星宿海由扎陵湖、鄂陵湖等数量众多的水泊和海子组成,在阳光照耀下星宿海的无数湖沼光彩夺目,如同孔雀开屏,十分美丽壮观。

历史

河道变迁

南宋建炎二年(1128年),为防御金兵南下,东京守将杜充在滑州人为决开黄河堤防,造成黄河改道,向东南分由泗水和济水入海。黄河至此由北入渤海改而南入黄海。直到1855年,黄河主要是在南面摆动,虽然时有北冲,但均被人力强行逼堵南流。宋仁宗庆历八年(1048年)六月,黄河冲决澶州商胡埽,向北直奔大名,经聊城西至今河北青县境与卫河相合,然后入海。

最近的一次黄河大改道是在清咸丰年间。咸丰五年六月十九日(1855年8月1日),黄河在河南兰考北岸的铜瓦厢决口,改东北走向,在山东境内借济水(又名大清河)入渤海。

1938年6月9日,国军为阻挡日军,破坏郑州黄河南岸花园口大堤,全河又向南流,沿贾鲁河、颍河、涡河入淮河。直到1947年堵复花园口后,黄河才回归北道。

据历史记载,在1946年前的2540年间,黄河受到近1593次泛滥威胁,而因泛滥令河道大改道共26次。

源流考证

黄河发源于青海巴颜喀拉山脉,但真正源头所在现在依然存有争议。历史上人们对黄河源头的认识有一个过程。

古代

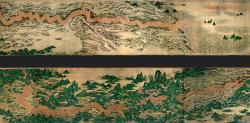

黄河流经黄土高原的范围

《尚书·禹贡》曾有“导河积石,至于龙门”的记载 ,“积石”在现今青海省循化撒拉族自治县附近的阿尼玛卿山,离黄河源头还有距离。《山海经》 、《尔雅》 、《水经注》有河出昆仑的记载 。西汉张骞出使西域后,有黄河发源于于阗,东流至盐泽,再潜行地下,南出为河源的说法 。这些说法都不确切,但却延续到隋唐时期。

隋唐以后人们逐渐对黄河河源建立了正确的认识。隋炀帝大业五年(609年)灭吐谷浑后置河源郡,即现今青海果洛藏族自治州和海南藏族自治州部分地区,表明人们已知黄河发源于此。唐太宗贞观九年(635年)为平定吐谷浑叛乱,将领李靖、侯君集、李道宗曾率领人马到达星宿海一带,《新唐书》载他们“次星宿川,达柏海上,望积石山,览观河源”。唐宋以来,长期将星宿海称为黄河源头。

至元代人们开始对对黄河河源进行实地考察。元至元十七年(1280年)元世祖忽必烈派都实等人勘察黄河河源,对星宿海一带作了详细考察。1315年潘昂霄根据都实的调查写成《河源志》一书,明确指出黄河发源于星宿海西南百余里处,该处有“水从地涌出如井,其井百余”。

明洪武十五年(1382年),宗泐和尚奉使归朝,经过河源地区时,曾对其进行考察,并赋诗一首《望河源》,在诗序中他指出河源出自巴颜喀拉山的东北,而且是黄河和长江上源的分水岭,这在河源认识上成为了一次突破。

清代

清代黄河图

清初中原地区和河源地区往来更加密切,时人已经逐渐了解到在黄河上源区有“古尔班索罗谟”(蒙语意为三条支河),但具体情况并不清楚。清康熙四十三年(1704年),康熙命拉锡、舒兰探黄河河源。他们到达星宿海,发现星宿海上源还有三条河流,但并未追至源头。拉锡、舒兰归京后绘有《河源图》,舒兰还写有《河源记》。康熙末年组织全国性的地形测量,康熙五十六年(1717年)派楚儿沁藏布、兰木占巴及理藩院主事胜住等人前往河源地区进行测量,此行“逾河源,涉万里”,回京后将测量结果绘入《皇舆全览图》。此次测绘把星宿海以上的河源也勘查和绘制出来。

清乾隆中期,齐召南利用《皇舆全览图》及其他资料,编著《水道提纲》,其中将黄河上源三条支流中间一支阿尔坦河(今天的约古宗列曲)定位正源。乾隆四十七年(1782年),由于黄河下游决口泛滥,难以堵塞,于是乾隆命门侍卫阿弥达“恭祭河源”。阿弥达到达星宿海以西300里处,对星宿海上源三条河流进行了实地勘查,认定星宿海西南的阿勒斯坦郭勒河(即今卡日曲)为黄河上源。

现代

黄河上游河段——玛曲

19世纪末到20世纪初,西方探险者和地理学家深入青藏高原进行考察活动,他们也曾到达河源地区搜集自然、人文资料,如印度人阿喀,法国人窦脱勒、敖伦,俄国人普尔热瓦尔斯基、士纳可、科兹洛夫,德国人费士勒、台裴尔等。新中国成立后,多次组织对黄河源头进行考察。1952年,由黄河水利委员会组织,在项立志、董在华率领下,对黄河河源进行了数月勘查。河源勘查队认定约古宗列曲为黄河正源,雅合拉达合泽山是它的源头,鄂陵湖在上,扎陵湖在下。这一结果与前人考察结果不相吻合,在学术界引起争论,但黄河发源于约古宗列曲的说法广为流传。1978年,青海省邀请中央和地方有关科研专业人员,再次对黄河源头和扎陵、鄂陵两湖进行实地勘查,确认卡日曲为黄河正源 ,扎陵湖在上,鄂陵湖在下。1981年—1982年,学者杨联康徒步考察了黄河全程。他认为黄河最远源流是始于巴颜喀拉山山脊的拉郎情曲,它长于约古宗列曲30.5公里,长于卡日曲11.9公里。1985年,黄河水利委员会根据历史传统和各家意见,确认玛曲为黄河正源,并在约古宗列盆地西南隅的玛曲曲果树立了黄河源标志。

星宿海上源的三条支流分别是扎曲、约古宗列曲和卡日曲。扎曲居于最北部,发源于查哈西拉山,河长70公里,河道窄,支流少,水量有限,一年中大部分时间断流。约古宗列曲位于星宿海西,在三条上源中居中,发源于约古列宗盆地西南隅,海拔4750米,水量甚小,为宽1.0-1.5米,深0.1-0.2米的小溪。南部支流为卡日曲,发源于巴颜喀拉山支脉各姿各雅山的北麓,海拔4800米,有5处泉水从谷中涌出,汇成宽约3米,深0.3-0.5米,流速约3米/秒的一条小河,河流终年有水。约古宗列曲与卡日曲汇合成黄河源头最初的河道玛曲,然后注入星宿海。根据十万分之一航测地图测量,卡日曲比约古列宗曲长25公里。卡日曲流域面积为3126平方公里、约古宗列曲为2372平方公里。在卡日曲的和古宗列曲汇合处附近,测得卡日曲流量为6.3立方米/秒、约古宗列曲为2.5立方米/秒。据此,1978年的黄河源头考察认定卡日曲为黄河正源。

水文

分界

黄河上、中、下游的分界有多种说法。黄河水利委员会以河口镇与桃花峪划分上、中、下游;传统的中学教科书以河口镇与孟津划分上、中、下游;学者杨联康经考察后认为以青铜峡、孟津划分更合适;学者许韶立主张以河南省焦作市武陟县嘉应观作为黄河中下游分界线。

上游

青海省贵德县附近的黄河

在兰州的“黄河第一桥”

内蒙古托克托县河口镇以上的黄河河段为黄河上游。上游河段全长3472公里,流域面积38.6万平方公里,流域面积占全黄河总量的51.3%。上游河段总落差3496米,平均比降为1.01‰;河段汇入的较大支流(流域面积1000平方公里以上)43条,径流量占全河的54%;上游河段年来沙量只占全河年来沙量的8%,水多沙少,是黄河的清水来源。上游河道受阿尼玛卿山、西倾山、青海南山的控制而呈S形弯曲。黄河上游根据河道特性的不同,又可分为河源段、峡谷段和冲积平原三部分。

从青海卡日曲至青海贵德龙羊峡以上部分为河源段。河源段从卡日曲始,经星宿海、扎陵湖、鄂陵湖到玛多,绕过阿尼玛卿山和西倾山,穿过龙羊峡到达青海贵德。该段河流大部分流经于三四千米的高原上,河流曲折迂回,两岸多为湖泊、沼泽、草滩,水质较清,水流稳定,产水量大。河段内有扎陵湖、鄂陵湖,两湖海拔高程都在4260米以上,蓄水量分别为47亿立方米和108亿立方米,为中国最大的高原淡水湖。青海玛多至甘肃玛曲区间,黄河流经巴颜喀拉山与阿尼玛卿山之间的古盆地和低山丘陵,大部分河段河谷宽阔,间或有几段峡谷。甘肃玛曲至青海贵德龙羊峡区间,黄河流经高山峡谷,水流湍急,水力资源丰富。发源于四川岷山的支流白河、黑河在该段内汇入黄河。

兰州境内的一段黄河

从青海龙羊峡到宁夏青铜峡部分为峡谷段。该段河道流经山地丘陵,因岩石性质的不同,形成峡谷和宽谷相间的形势:在坚硬的片麻岩、花岗岩及南山系变质岩地段形成峡谷,在疏松的砂页岩、红色岩系地段形成宽谷。该段有龙羊峡、积石峡、刘家峡、八盘峡、青铜峡等20个峡谷,峡谷两岸均为悬崖峭壁,河床狭窄、河道比降大、水流湍急。该段贵德至兰州间,是黄河三个支流集中区段之一,有洮河、湟水等重要支流汇入,使黄河水量大增。龙羊峡至宁夏下河沿的干流河段是黄河水力资源的“富矿”区,也是中国重点开发建设的水电基地之一。

从宁夏青铜峡至内蒙古托克托县河口镇部分为冲积平原段。黄河出青铜峡后,沿鄂尔多斯高原的西北边界向东北方向流动,然后向东直抵河口镇。沿河所经区域大部为荒漠和荒漠草原,基本无支流注入,干流河床平缓,水流缓慢,两岸有大片冲积平原,即著名的银川平原与河套平原。沿河平原不同程度地存在洪水和凌汛灾害。河套平原西起宁夏下河沿,东至内蒙古河口镇,长达900公里,宽30~50公里,是著名的引黄灌区,灌溉历史悠久,自古有“黄河百害,唯富一套”的说法。

中游

内蒙古托克托县河口镇至河南郑州桃花峪间的黄河河段为黄河中游,河长1206公里,流域面积34.4万平方公里,占全流域面积的45.7%;中游河段总落差890米,平均比降0.74‰;河段内汇入较大支流30条;区间增加的水量占黄河水量的42.5%,增加沙量占全黄河沙量的92%,为黄河泥沙的主要来源。

河口镇至禹门口是黄河干流上最长的一段连续峡谷—晋陕峡谷,河段内支流绝大部分流经黄土丘陵沟壑区,水土流失严重,是黄河粗泥沙的主要来源,全河多年年均输沙量16亿吨中有9亿吨来源于此区间;该河段比降很大,水力资源丰富,是黄河第二大水电基地;峡谷下段有著名的壶口瀑布,深槽宽仅30—50米,枯水水面落差约18米,气势宏伟壮观。

禹门口至三门峡区间,黄河流经汾渭平原,河谷展宽,水流缓慢。河段两岸为渭北及晋南黄土台塬,是陕晋两省的重要农业区。该河段接纳了汾河、洛河、泾河、渭河、伊洛河、沁河等重要支流,是黄河下游泥沙的主要来源之一,多年年均来沙量5.5亿吨。该河段在禹门口至潼关(即黄河小北干流)的132.5公里河道,冲淤变化剧烈,河道左右摆动很不稳定。该河段在潼关附近受山岭约束,河谷骤然缩窄,形成宽仅1000余米的天然卡口,潼关河床的高低与黄河小北干流、渭河下游河道的冲淤变化有密切关系,故此有“潼关高程”这一水文术语。

三门峡至桃花峪区间的河段由小浪底而分为两部分:小浪底以上,河道穿行于中条山、崤山之间,为黄河干流上的最后一段峡谷;小浪底以下,河谷渐宽,是黄河由山区进入平原的过渡地段。

下游

流经山东省高青县的黄河,离入海口70公里

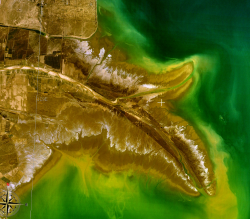

黄河河口的卫星照片

河南郑州桃花峪以下的黄河河段为黄河下游,河长786公里,流域面积仅2.3万平方公里,占全流域面积的3%;下游河段总落差93.6米,平均比降0.12%;区间增加的水量占黄河水量的3.5%。由于黄河泥沙量大,下游河段长期淤积形成举世闻名的“地上河”,黄河约束在大堤内成为海河流域与淮河流域的分水岭。除大汶河由东平湖汇入外,本河段无较大支流汇入。

下游河段除南岸东平湖至济南间为低山丘陵外,其余全靠堤防挡水,堤防总长1400余千米。历史上,下游河段决口泛滥频繁,给中华民族带来了沉重的灾难。由于黄河下游由西南向东北流动,冬季北部的河段先行结冰,从而形成凌汛。凌汛易于导致冰坝堵塞,造成堤防决溢,威胁也很严重。

下游河段利津以下为黄河河口段。黄河入海口因泥沙淤积,不断延伸摆动。目前黄河的入海口位于渤海湾与莱州湾交汇处,是1976年人工改道后经清水沟淤积塑造的新河道。最近40年间,黄河输送至河口地区的泥沙平均约为10亿吨/年,每年平均净造陆地25至30平方公里。

主要支流与湖泊

黄河主要支流有白河、黑河、湟水、祖厉河、清水河、大黑河、窟野河、无定河、汾河、渭河、洛河、沁河、大汶河等。其中渭河为黄河的最大支流。

黄河上的主要湖泊有扎陵湖、鄂陵湖、乌梁素海、东平湖。

干流峡谷

黄河干流上的峡谷共有30处,位于上游河段的28处,位于中游段流的2处,下游河段流经华北平原,没有峡谷分布。干流峡谷段累计长1707公里,占干流全长的31.2%。

茫尕峡—多石峡—麦多唐贡玛峡—官仓峡—拉加峡—野狐峡—拉干峡—龙羊峡—阿什贡峡—松巴峡—李家峡—公伯峡—积石峡—寺沟峡—刘家峡—牛鼻子峡—朱峡—盐锅峡—八盘峡—柴家峡—桑园峡—大峡(下峡)—乌金峡—红山南峡—红山北峡—黑山峡—虎峡—青铜峡—晋陕峡谷—晋豫峡谷(包括三门峡—任家堆—八里胡同—小浪底)

环境

水土流失

黄河流域在公元前3000-2000年间(黄河流域仰韶文化时期至安阳殷墟)的地理环境适宜于植被的生长与人类生产生活活动的开展,高出约2℃的气候环境为农作物和植被的发展创造了优良的条件。在这一时期,黄河中下游流域有雷夏泽、大野泽等大量的湖泊存在。《孟子·滕文公上》曾记载黄河流域“草木畅茂,禽兽繁殖”,关中平原直到中国战国时期依然有着“山林川谷美,天才之力多” 。

战国以后随着铁农具的广泛使用和秦国经济中心向关中迁移,黄河流域与黄土高原的植被开始遭到破坏。由于黄河流域在很长一段时间内一直是中国文明的中心之地 ,加之以古代中国重农轻牧的现象,黄河流域植被破坏成为长期、大量的现象。随着公元15世纪30年代全球气候转冷的开始,伴随着中国经济中心的南迁,黄河流域的生态破坏开始减少,然而森林覆盖已经难以恢复到公元前3世纪的状况。并随着植被的破坏,黄土高原开始受到黄河的侵蚀而被卷走大量的土壤,形成千沟万壑的地表形态。

断流

黄河沿岸主要城市

1970年代起,由于于经济发展、工业及农业的耗水量大增,大量河水被抽走,黄河的径流量由1950年代的575亿立方米,急剧下跌至1990年代中期的187亿立方米,黄河的生态系统严重退化。鉴于黄河断流情况严重,政府自1998年起,开始限制用水及修整河道,于是黄河自2000年起便未曾断流,不过目前黄河仍会不时干涸,断流的威胁仍然存在。

悬河

由于泥沙淤积,全长5464公里的黄河的大部分河段里,河床都高于流域内的城市、农田 ,全靠大堤约束,它因而被称为“悬河”。在内蒙古巴彦淖尔市西南部的磴口县,黄河河道比县城所在地平均高出4至6米。

设施

水利枢纽

三门峡水利枢纽:山西平陆、河南三门峡市交界处,1960年投入使用。

三盛公水利枢纽:内蒙古磴口,1966年投入使用。

青铜峡水利枢纽:宁夏青铜峡市,1968年投入使用。

刘家峡水电站:甘肃永靖,1974年投入使用。

盐锅峡水利枢纽:甘肃永靖,1975年投入使用。

天桥水利枢纽:山西保德、陕西府谷交界处,1977年投入使用。

八盘峡水利枢纽:甘肃兰州,1980年投入使用。

龙羊峡水电站:青海共和,1992年投入使用。

大峡水利枢纽:甘肃兰州,1998年投入使用。

李家峡水电站:青海化隆,1999年投入使用。

万家寨水利枢纽:山西偏关、内蒙古准格尔旗交界处,1999年投入使用。

小浪底水利枢纽:河南济源和孟津交界处,2001年投入使用。

公伯峡水电站:青海循化,2006年投入使用。

拉西瓦水电站:青海贵德、贵南两县交界处,尚在建设之中,是黄河干流最大的水电站。

交通

由于黄河的一些地理及气候的先天性原因(如凌汛等),虽然是中国第二大河,但黄河的航运能力有限,目前仅实现局部河段季节通航。而黄河的全河段通航也在规划中 。

黄河上的公路、铁路设施有:

济南黄河斜拉桥:山东省济南市北侧。1978年12月开工,1981年底建成。曾更换几次钢索。

济南黄河公路桥:山东省济南市北郊。1978年12月开工,1982年7月正式投入运营

济南黄河浮桥:只在非汛期(夏汛和凌汛)使用,位于市北洛口渡口,免费使用。

兰州黄河铁桥:甘肃省兰州市城北。始建于清光绪三十三年(公元1907年),竣工于宣统元年(公元1909年)。

郑州黄河桥:河南省郑州市以北

青银高速济南黄河大桥:山东省济南市以北。主桥规模在目前同类桥梁中位居世界第二、亚洲第一。

兰州轨道交通1号线:2015年12月底迎门滩至马滩区间右线地铁隧道由黄河北岸顺利掘进至黄河南岸,史上首次有地底隧道穿越黄河。

文化

黄河文明

黄河被称为中华文明的母亲河。公元前2000多年华夏族在黄河领域的中原地区形成、繁衍。

诗句

音乐作品:《黄河大合唱》、《黄河协奏曲》

电影:《黄土地》

旅游资源

黄河博物馆- 花园口 -壶口瀑布-后冈遗址- 柳湾墓地 -北首岭遗址-大河村遗址- 平粮台城址 -庙底沟遗址-陶寺遗址-老官台文化-贾湖遗址-仰韶文化-花楼子遗址-河南龙山文化-西水坡遗址-大地湾遗址- 三门峡栈道遗迹 - 元君庙墓地 -姜寨遗址-半坡遗址-裴李岗文化-风陵渡- 西朱封墓地 -大汶口文化-大汶口遗址

相关人物

大禹治水

大禹:夏朝国君

田蚡:前汉武帝时期大臣

贾让:前汉水利家

王景:东汉水利家

杜充:北宋开封留守

贾鲁:元代工部尚书,都水使者

潘季驯:明代治黄专家

靳辅:清代治河名臣

嵇璜:清代治河名臣

刘鹗:清末水利学家,《老残游记》作者,同时也是中国最早有系统集结甲骨文的学者

中国水利专家:黄万里、钱正英、李仪祉、钱宁、张光斗、张含英、王化云

黄秉维:中国地理学家,中国科学院院士

梁恩佐:美籍华人,黄河水土保持项目推广者

相关水利著作

《河防通议》

《治河方略》

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}