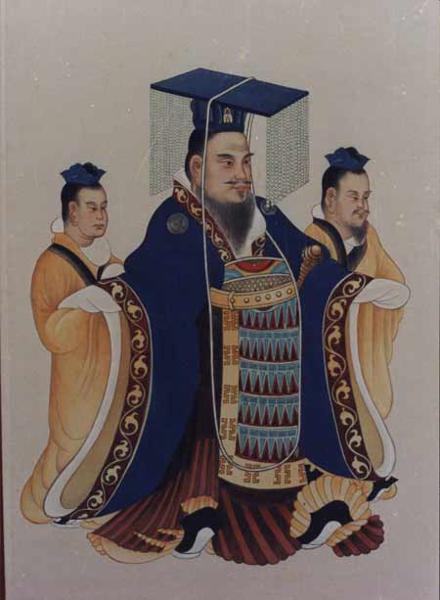

汉武帝币制改革

背景

《汉书·食货志》载,“秦兼天下,币为二等:黄金以溢为名,上币;(孟康曰:“二十两为溢。”师古曰:“改周一斤之制,更以溢为金之名数也。高祖初赐张良金百溢,此尚秦制也。上币者,二等之中黄金为上而钱为下也。”)铜钱质如周钱,(臣瓒曰:“言钱之形质如周钱,唯文异耳。”)文曰“半两”,重如其文。而珠玉龟贝银锡之属为器饰宝臧,不为币,然各随时而轻重无常。”秦朝币制以黄金与半两二等并行,黄金为上,半两为下。

西汉建立初期继承了秦朝的币值。汉高帝统治时期,“为秦钱重难用,更令民铸钱,一黄金一斤,约法省禁。”此处所说的“令民铸钱”,即《汉书·食货志》曰:“铸 榆荚钱 。”或称 榆荚半两 。《史记》三家注曰:“按:古今注云榆荚钱重三铢,钱谱云文为“汉兴”也。”而“一黄金一斤”及其下“马一匹则百金”,可见《史记·平准书》臣瓒注曰:“秦以一溢为一金,汉以一斤为一金”。 《汉书·食货志》师古注曰:“复周之制,更以斤名金。” 故汉初在货币方面的调整,一是放开民间铸钱,二是黄金单位改溢为斤。

“而不轨逐利之民,蓄积余业以稽市物,物踊腾粜,米至石万钱,马一匹则百金。” 米一石需要一万钱,马一匹要黄金百斤,可见汉初市场上通货膨胀较为严重。为了抑制通货膨胀,汉朝统治者的做法是抑制商人。“天下已平,高祖乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之。孝惠、高后时,为天下初定,复弛商贾之律,然市井之子孙亦不得仕宦为吏。” 可见孝惠、高后时虽减轻了对商贾的压力,但并没有完全撤销之。

汉半两,汉文帝时期(前179年-前157年)铸

“至孝文时,荚钱益多,轻,乃更铸 四铢钱 ,其文为“半两”,令民纵得自铸钱。故吴诸侯也,以即山铸钱,富埒天子,其后卒以叛逆。邓通,大夫也,以铸钱财过王者。故吴、邓氏钱布天下,而铸钱之禁生焉。” 汉文帝为取代质量低劣的 榆荚半两 而更铸 四铢半两 ,但放开了对民间铸钱的禁令,在经济和政治上都有重大弊端,最后影响到中央政府的统治基础。贾谊曾谏汉文帝勿除盗铸钱令,未果。

到了汉武帝统治时期,由于对外征伐不断,中央财政从此前“京师之钱累巨万,贯朽而不可校。” 的丰盈一变而为入不敷出的困局。“而富商大贾或蹛财役贫,转榖百数,废居居邑,封君皆低首仰给。” 富商大贾富可敌国,恰与窘困的中央财政形成了鲜明对比。中央政府除了靠鬻武功爵等方式快速增加财政收入外,“冶铸煮盐,财或累万金,而不佐国家之急,黎民重困。于是天子与公卿议,更钱造币以赡用,而摧浮淫并兼之徒。” 增加中央财政收入,打击大商人,此即汉武帝币制改革的初衷。

第一次改革

汉武帝于建元元年(前140年)春二月行三铢钱。《汉书·武帝纪》师古注曰:“新坏四铢钱造此钱也,重如其文。见食货志。” 这次改革使铜铸币的名义价值与法定重量恢复一致。

第二次改革

汉半两,汉武帝时期铸

第一次改革后,因为其时三铢钱与四铢重的半两等价流通,再加上盗铸盛行,故三铢未能坚持流通。因此,汉武帝于建元五年(前136年)春“罢三铢钱,行半两钱。”

第三次改革

元狩四年(前119年),汉武帝又下令重新铸造三铢钱,并造白鹿皮币和白金三品。为了抑制盗铸,汉武帝还颁布了盗铸金钱者死罪令。此次改革是汉武帝历次币制改革中动作较大的一次。

《史记·平准书》载,“是时禁苑有白鹿而少府多银锡。自孝文更造四铢钱,至是岁四十余年,从建元以来,用少,县官往往即多铜山而铸钱,民亦闲盗铸钱,不可胜数。钱益多而轻,物益少而贵。有司言曰:“古者皮币,诸侯以聘享。金有三等,黄金为上,白金为中,赤金为下。今半两钱法重四铢,而奸或盗摩钱里取镕,钱益轻薄而物贵,则逺方用币烦费不省。”乃以白鹿皮方尺,縁以藻缋,为皮币,直四十万。王侯宗室朝觐聘享,必以皮币荐璧,然后得行。” 即皮币的实行,主要是为王侯宗室朝觐聘享之用,使他们向中央政府的纳贡不受劣钱影响。

由于少府多银锡,“又造银锡为白金。以为天用莫如龙,地用莫如马,人用莫如龟,故白金三品:其一曰重八两,圜之,其文龙,名曰“白选”,直三千;二曰以重荖小,方之,其文马,直五百;三曰复小,撱之,其文龟,直三百。” 白金三品币值介于三铢与黄金之间,这样就形成了一套比过去更加复杂的货币体系。中央政府通过手中积累的此前并非货币的银锡,定以高价,即可借机剥夺大商人的财富,增加中央财政收入。

汉武帝还“令县官销半两钱,更铸三铢钱,文如其重。” 这是继第一次改革后,再次试图以三铢代替半两的举措。

但是,这次币制改革及禁民盗铸之令并没能在根本上遏制民间铸钱,币值较高的白金三品的推行反而刺激了民间盗铸行为。“盗铸诸金钱罪皆死,而吏民之盗铸白金者不可胜数。”

对于皮币的实行,有的大臣也有不同意见。大农颜异便是其中之一。“上与汤既造白鹿皮币,问异。异曰:“今王侯朝贺以仓璧,直数千,而其皮荐反四十万,本末不相称。”天子不说。”

第四次改革

元狩五年(前118年),仅仅在上次改革一年后,汉武帝又开始进行第四次币制改革,改革内容是废三铢钱,改铸五铢钱。半两也被明令废止,“罢半两钱,行五铢钱。” “有司言三铢钱轻,易奸诈,乃更请诸郡国铸五铢钱,周郭其下,令不可磨取镕焉。” 当时的盗铸铜钱者往往通过磨取得到铜屑,再将铜屑镕铸为钱。“周郭其下”的五铢钱因为有郭为保护,难以被磨取铜屑,故能够有效防止盗铸。

五铢钱轻重适中,比较适合中国古代经济发展情况及价格水平对货币单位的要求,故在汉武帝以后的西汉乃至东汉、蜀、魏、晋、南齐、梁、陈、北魏、隋等朝代均有铸造,历时长达739年,成为中国历史上铸造数量最多、流通时间最长的货币。仅在西汉,“自孝武元狩五年三官初铸五铢钱,至平帝元始中,成钱二百八十亿万余云。”

元狩五年的这次币制改革,汉武帝诏令各郡国铸行五铢钱。这种五铢钱称“ 郡国五铢 ”,或称“ 元狩五铢 ”。

改铸五铢钱的主要目的是在市场上树立货币信誉,以稳定金融,使私铸者因无利可图而自动放弃私铸,从而彻底解决私铸问题。但是,由于各地铸币的技术水平及铜矿的成分参差不齐,再加上各地官吏对命令的了解与奉行不一,所以所铸钱币的差别很大。有的郡国五铢与原来的汉半两一样,背平无轮郭;有的穿孔大,肉薄或肉厚。总而言之,这些质量差的郡国五铢基本上都有偷工减料使钱重达不到五铢的现象,而且随着时间推移,钱越铸越轻,越铸越粗劣。郡国官吏旧习难改,通过这种手段中饱私囊。这令五铢有可能重蹈汉半两、三铢的覆辙。

《汉书·食货志》载,“自造白金五铢钱后五岁,而赦吏民之坐盗铸金钱死者数十万人。其不发觉相杀者,不可胜计。赦自出者百余万人。然不能半自出,天下大氐无虑皆铸金钱矣。犯法者众,吏不能尽诛,于是遣博士褚大、徐偃等分行郡国,举并兼之徒守相为利者。(师古曰:“守,郡守也。相,诸侯相。”)”

第五次改革

为扭转上述“郡国多奸铸钱,钱多轻” 的被动局面,汉武帝元鼎二年(前115年) “公卿请令京师铸 钟官赤侧 ,一当五,赋官用非赤侧不得行。”如淳曰:“以赤铜为其郭也。今钱见有赤侧者,不知作法云何。”索隐曰锺官掌铸赤侧之钱。韦昭云“侧,边也”,故晋灼云“以赤铜为郭。今钱见有赤侧者”。 钟官赤侧 ,一称 赤侧五铢 ,因《汉书·食货志》将“赤侧”作“赤仄”,故也称 赤仄五铢 ,汉书音义曰:“俗所谓 紫绀钱 也”。新铸的“ 赤仄五铢 ”质量上乘,一枚等同于郡国五铢五枚之值。

“白金稍贱,民不宝用,县官以令禁之,无益。岁余,白金终废不行。” 故在此之前铸行的白金三品由此罢废。

赤仄五铢正面有轮无郭,背面轮郭兼备。外径约26毫米,内穿直径约9.5毫米,厚度达2毫米以上,重约4克。外郭线高而细,明显高于钱文,整体比较整齐,没有错位的现象。钱文的笔画较细,书体随意但工整,字有高有低,“五铢”两字中“铢”的“金”字头矢镞形较大,右侧“朱”头方折,上下长短相差不多。

第六次改革

汉五铢,汉武帝时期铸

由于赤仄五铢的比价是郡国五铢的五倍,在流通过程中产生诸多不便,而且因为其盗铸获利更多,故吸引了私铸与盗铸者铸赤仄五铢。赤仄五铢铸行二年后,因为“赤侧钱贱,民巧法用之,不便,又废。”

汉武帝于元鼎四年(前113年)将铸币权从各郡国收归中央政府,使中央政府对五铢进行统一铸造和发行。“于是悉禁郡国无铸钱,专令上林三官铸。钱既多,而令天下非三官钱不得行,诸郡国所前铸钱皆废销之,输其铜三官。而民之铸钱益少,计其费不能相当,唯真工大奸乃盗为之。”

所谓“ 三官五铢 ”或“ 上林三官钱 ”便是该次改革后铸造的五铢。《史记·平准书》裴骃集解:“汉书百官表:“水衡都尉,武帝元鼎二年初置,掌上林苑,属官有上林均输、锺官、辨铜令。”然则上林三官,其是此三令乎?” 如曰是,则上林三官指钟官、均输、辨铜令,乃水衡都尉的属官,统管铸钱。水衡都尉是中央政府为推广均输法而新设的官职,其办公地点为长安上林苑。三官五铢的边郭工整且重量准确、钱文秀丽,是质量上乘的铜钱,其盗铸成本较高,“而民之铸钱益少,计其费不能相当,唯真工大奸乃盗为之。”三官五铢的发行一举解决了困扰西汉金融多年的私铸、盗铸问题,汉武帝的币制改革至此取得了较大成功。

相关条目

汉朝经济

汉武盛世

中国古代货币

五铢

三铢

半两

王莽币

参考资料

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}