北宋

简介

北宋(960年—1127年),是中国历史上继五代十国之后的朝代,传九位皇帝,享国167年。与南宋合称宋朝,又称两宋,因皇室姓赵,也称赵宋。

显德七年(960年),后周诸将发动陈桥兵变,拥立赵匡胤为帝,建立宋朝,定都东京开封府(河南开封),改元建隆。后通过杯酒释兵权,将兵权与财政权集中于中央,避免了中晚唐藩镇割据的乱象。但也导致宋朝与辽国、西夏、金国的战争中失利。靖康元年(1126年)发生靖康之难,次年被金国灭亡。

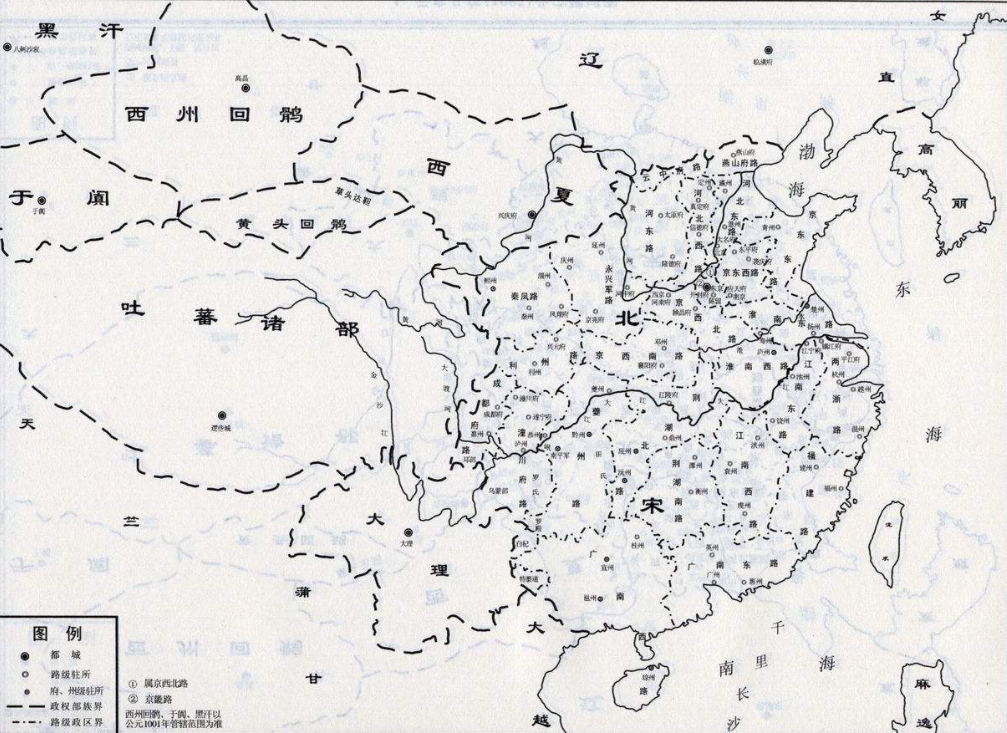

北宋疆域东北以今海河、河北霸州、山西雁门关为界;西北以陕西横山、甘肃东部、青海湟水为界;西南以岷山、大渡河为界。宋神宗时通过熙河开边收复河湟,宋徽宗时期于青海北部置陇右都护府,并重金赎回幽云七州。

宋朝大体沿袭唐朝,采用分化事权方式,宰相职位由多人担任,还实行官衔与实际职务分离的官吏任用制度,这些对维护国家统一,起了重要的作用,也造成了“积贫积弱”的局面。

有人认为北宋是中国古代历史上经济文化最繁荣的时代,儒学得到复兴,科技发展突飞猛进,政治也较开明,经济文化繁荣。咸平三年(1000年)GDP为265.5亿美元,占据世界比重的22.7%,人均GDP为450美元,超过当时西欧的400美元。北宋时期,因推广占城稻,人口从太平兴国五年(980年)的3710万迅速增至宣和六年(1124年)的12600万。

北宋时期对外关系在唐朝的基础上进一步发展,在东亚同朝鲜和日本关系交流密切,在东南亚同越南和印尼也加强了联系,同时还影响到了西亚和非洲。

宣和五年(1123)北宋疆域图

国号起源

赵匡胤因其发迹在宋州(今河南商丘),故正式国号曰“宋”,因皇室姓赵,故也称作赵宋,又因五德终始说,宋朝为火德,故又别称火宋、炎宋,尊称为大宋。由于疆域相对于后来的南宋而言位置靠北,故又称之为北宋。

历史

北宋开国

赵匡胤在拥立郭威当后周的皇帝中扮演了重要角色,遂被擢升为东西班行首,成为禁军军官。后周广顺三年(953年),郭威派赵匡胤到滑州充任副指挥使。此时正赶上郭威的养子柴荣被封为晋王,担任开封府尹。柴荣和赵匡胤曾在军中共事数载,深知赵匡胤英武、机灵,就把赵匡胤留在身边,让他改任为开封府马直军使。

显德元年(954年),郭威去世,养子柴荣继位,是为周世宗。显德六年(959)六月,柴荣在开封去世,年仅7岁的儿子柴宗训继位,军国大政只好由大臣决断。此时,赵匡胤已经掌握军队大权,还把一些重要将领拉拢到自己的身边,与杨光义、石守信、李继勋、王审琦、刘庆义,韩重赟、刘守忠,刘廷让、王政忠等结为“义社十兄弟”。其幕下,弟弟赵光义,幕僚赵普,李处耘等。

宋太祖赵匡胤

后周显德七年(960)正月初一,镇、定二州剌史派员进开封向朝廷送来紧急战报,称契丹与北汉联合大军掠境,请求朝廷出兵御敌。宰相范质、王溥未核实军情,仓促派遣赵匡胤率领宿卫禁军前往抵御。都点检赵匡胤在出兵北伐的途中,策划,逼柴宗训退位,建立了宋朝,史称北宋,这就是陈桥驿兵变。

在当时,除了刚建立起来的宋朝之外,还同时存在着后蜀、南汉、南唐、吴越、北汉等割据势力。于是自宋朝建国伊始,赵匡胤便开始了统一全国的进程。北宋先后消灭南平(荆南)、后蜀、南汉三国,又于开宝八年(975)击败了势力较为强大的南唐。此后,吴越与福建、漳泉等地的地方势力纷纷“纳土”于宋朝,后灭北汉基本统一全国,使纷乱的时局逐渐结束。

开宝九年(976)十月十九日夜,赵匡胤召弟弟赵光义进宫饮酒,当时赵匡胤身体很好,酒后困顿,就躺下休息。宦者宫女皆被屏退离开,赵光义自己来照料皇兄。众人只远远看见赵匡胤和赵光义说了一些话,接着蜡烛光影摇晃,似乎赵光义离席退避,随后听到玉斧戳雪之声,听见赵匡胤高声说:“好为之,好为之”。天快亮时,赵光义急唤人,叫皇子都来,说赵匡胤已经逝世。二十一日晨,赵光义就在灵柩前即位,且一反次年改元的惯例,立刻改元太平兴国。

宋太宗赵光义

澶渊之盟

在五代十国的后晋时期,后晋皇帝石敬瑭曾把北方的幽云十六州割与契丹族所建立的辽国。为了收复幽云十六州,北宋与辽国进行了长期的战争。自宋太宗起,北宋曾多次与辽交战,但一直未能收复失地。景德元年(1004),宋战胜辽,宋真宗与辽国在澶州定下了停战和议,约定宋辽为兄弟之邦,规定宋每年赠辽银十万两、绢二十万匹。自此,中国北方才有了少许安宁,宋、辽的这次结盟被后世称之为“澶渊之盟”。庆历二年(1042年),又增银十万两、绢十万匹,并改“赠”为“纳”。北宋每年向辽交纳“岁币”,双方互不侵犯。这次结盟后,北宋因为边疆战事危机的解除,国内经济发展得到了长足的发展。后来神宗时又割河东地七百里。

澶渊之盟是北宋与辽经过多次战争后所缔结的一次盟约。对于北宋来说,“澶渊之盟”是个平等的合约,微不足道的岁币换得长时间的和平,可以将主要的精力实力放在内政建设和西北的战事上。对于辽来说也是一个很合适的条约,当时的辽内部暗流涌动,及时从南方宋政权的纠缠中脱身是明智之举。从整个中华民族发展的历史来看澶渊之盟有其积极的一面它结束了辽宋之间几十年的战争,使此后辽宋边境长期处于相对和平的状态,有利于边境地区的生产和发展,从长远来看,也有利于中国各民族的发展和融合。

庆历新政

宋仁宗康定元年(1040年)到庆历二年(1042)期间,西夏皇帝元昊对宋又发动多次大规模的军事进攻,双方损失都很大,结果在庆历四年(1044)订立和约。史称庆历和议。和议规定:元昊取消帝号,接受宋朝册封;宋方每年给西夏银7.2万两,绢15.3万匹,茶3万斤,称“岁赐”;开放双方边境贸易等。庆历和议订立后,西北边境平静了20多年。

早在宋太宗、真宗时期,已有一些人就提出了变法的主张。宋仁宗天圣三年(1025),范仲淹上书朝廷,主张改革政治。两年后,范仲淹在应天府掌教书院时,又有《上相府书》,提出同样的建议,但未被采纳。庆历年间,宋仁宗迫于形势,责成参知政事范仲淹等人提出改革的意见。庆历三年(1043)九月,范仲淹向仁宗上了一封《答手诏条陈十事》的奏疏,指出当时的情况是内忧外困,不能不加以改革,并提出十项改革主张,包括整顿吏治、培养人才、发展生产、加强武备等四个方面内容,而以整顿吏治为中心,以裁减冗官、选拔“贤能”为整顿吏治的手段。他认为有了“贤能”的官吏,就能够搞好政治,使百姓“各获安宁,不召祸乱”,缓和社会矛盾。同年,仁宗颁布了几道诏令,推行了范仲淹等人的主张,即所谓“庆历新政”。但变法主张触犯了一部分官僚地主的利益,一开始便引起保守派的强烈反对,仅仅一年左右,范仲淹等人就相继被迫离职,变法随之流产。

熙宁变法

内外交困的局面使一部分比较开明的统治者要求变法改革。北宋经仁宗、英宗至神宗时期社会趋于稳定,经济规模空前,文化更是盛极一时。1067年,宋神宗即位,决心变法。熙宁元年(1068),王安石被召到开封,主持变法工作。熙宁二年(1069)任用王安石为参知政事,推行新法。变法派形成了吕惠卿、章惇、蔡确等为变法派中坚力量的体系。赵顼和王安石的新政策在熙宁二年以后陆续实行。

熙宁二年春,设“制置三司条例司”,议订变法。概括而言,新法内容大体可分为两方面,即“富国”和“强兵”。

但由于保守势力过于强大,王安石两次推行新法,均以失败而告终。哲宗元祐年间,英宗皇后高氏彻底废除了新法,宋朝又恢复了原先的统治方式。至此,北宋开始走向衰亡。

新法客观上符合农民和中小地主的利益,相对地压制了大官僚地主富商。但是这一斗争最后是失败了。而且后来演变成官僚集团争夺权利的斗争,完全失掉改革的意义,新旧党人的纷争一直延续到北宋灭亡。

此后,宋神宗为了缓和统治集团内部的矛盾,将抑制官僚地主的措施内容加以削弱,更多地重视增加赋役收入和加强军备的措施,试图改变对外被动挨打的弱势,取得对辽、夏战争的胜利。元丰年间,由于北宋两次对西夏战争都以失败告终,宋神宗遂于元丰八年(1085)忧忿而死。宋神宗死后,他年方十岁之子宋哲宗即位,哲宗的祖母高太后垂帘听政,起用司马光做宰相,新法全部被废掉,变法派人物被斥逐流放。史称“元祐更化”。哲宗亲政后,重新起用变法派章惇为相,恢复新法。

靖康之变

早在政和元年(1111年),宋徽宗派大宦官童贯出使辽朝,了解辽朝的政治形势。童贯在这次出使过程中,遇到了燕人马植,向童贯献策取燕,深受童贯赏识,被童贯改名为李良嗣,带回开封。李良嗣向宋徽宗陈说辽天祚帝的荒淫和政治腐败,女真对辽恨之入骨,如能从登莱过海,与女真族结好,相约攻辽,则燕地可取。宋徽宗对此非常高兴,又赐姓赵,开始了谋取燕京的一系列活动。

当辽朝在金兵的进攻下,处于岌岌可危之时,宋徽宗、蔡京等人以为联合女真夹击辽朝,进而收复燕云十六州的时机已成熟。于是,重和元年(1118)宋廷以为名,遣使从登州渡海到辽东,同金朝商议共同伐辽的事宜。宣和二年(1120)宋再遣赵良嗣等使金,遂与金订立“海上之盟”。

辽朝灭亡后,金朝即乘胜侵犯北宋。东京城破,开封军民抗敌情绪很高,要求参战的人达30万之多。金军不敢贸然进占全城。于是提出“和议”,向宋王朝勒索。宋钦宗派宰相何栗去金营乞和,完颜宗翰和宗望却要宋钦宗亲自到金营商议割地赔款之事,宋钦宗不得已进了金营求降,献上降表,并秉承金人的意旨,下令各路勤王兵停止向开封进发,对自发组织起来准备抵抗的民众进行,然后金军大肆搜括宋朝宫廷内外的府库,以及官、民户的金银钱帛。当时正是严冬季节,大雪纷飞,被掳掠一空的开封人民遭受饥寒无情的袭击,冻死、饿死的人不计其数。宋朝腐朽统治者的投降政策,使开封人民遭受难以言状的灾难。

靖康二年(1127)正月,金军先后把宋徽宗、宋钦宗拘留在金营,二月六日金主下诏废宋徽宗、宋钦宗为庶人,另立同金朝勾结的原宋朝宰相张邦昌为伪楚皇帝。四月初一金军俘虏徽、钦二帝和后妃、皇子、宗室、贵戚等3000多人北撤。宋朝皇室的宝玺、舆服、法物、礼器、浑天仪等也被搜罗一空满载而归。这就是历史上的“靖康之变”,北宋由此灭亡。

疆域范围

宋朝与辽国的疆界长期稳定在雁门山-大茂山-白沟一线。由于失去燕云十六州的屏障,朝廷只能在边界上广植柳树。与西夏的作战方面,宋神宗力图开拓疆土,取得了绥、熙、河、洮、岷、兰等州。宋哲宗时又进一步取得了湟水流域,洮河上游与贵德一带的土地。崇宁三年(1104)宋廷置陇右都护府收复河湟,宣和三年(1121)西安州、怀德军又被西夏所取,宣和五年(1123)宋室重金向金国赎回幽云七州,宋朝也在与大理交界处设立了黎、叙、泸、黔、邕等州。

北宋规定州郡长官不能兼任一个州郡以上的职务,并且州郡的兵权、财权和司法权也归朝廷。又规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设“通判”,使其互相牵制。后来,又把全国州郡划分为十五路,陆续在各路设转运使、提点刑狱、安抚使、提举常平等司,统称“监司”,也都由文臣担任,只是安抚使有时用武人。路、州、县的官员都由中央官兼摄,属于临时指派的性质,所谓“以京、朝官权知,三年一替”。这样,地方长官的权力分散,任期又短,武力削弱,无法与朝廷对抗。

政治制度

宋朝的大体沿袭唐朝的政治制度,但宰相不再由三省长官担任,而是另以同中书门下平章事为宰相。又增设参知政事为副相,通称执政,与宰相合称“宰执”。宋朝的相权大幅萎缩,仅负责行政职能。中书门下与枢密院合称二府,掌文武大权。又设盐铁、户部、度支三司,主管财政大权,号称计省。这样三司、宰执、枢密使三权互相制衡,因此削弱了相权,加强了皇权。宋朝还在御史台之外增设谏院和置谏官,这些都是监察机构,负责弹劾等事宜。经过这番改革,而皇帝便可以总揽大权。

北宋政府采用分化事权的方式,将宰相职位由多人担任,同时还设置了枢密使、参知政事、三司使,来分割宰相的军、政、财权,使皇帝掌握的权力超过了历朝历代。

宋朝还实行官衔与实际职务分离的官吏任用制度,即“官、职、差遣”制度。官即官名,如尚书,侍郎之类,只是一种虚衔,作为叙级、定薪俸之用;职亦称贴职,是授予一部分文官的荣誉衔,并无实际职掌,如学士、直阁之类;差遣才是官员所担任的实际职务,故亦称职事官,枢密使、三司使等,属于此类。一般官员则在所担任的职务之前,冠以“判、知、权、管勾、提举”等字眼,如判寺事、知州、提举常平等,以示差遣。这样做的目的也是为了中央集权。

军事制度

在宋太祖赵匡胤建立宋朝之初,为了避免中晚唐藩镇割据和宦官专权的乱象,他制定了一系列的政策方针。首先在军事方面,建隆二年(961年),他以“杯酒释兵权”的方法,解除了石守信、王审琦等一批手握重兵的节度使将对军队的控制,并设立中央禁军,将各地精兵收归京城禁军管辖,同时规定,禁军不再设置最高统帅,罢殿前都点检、副都点检及侍卫马步军正副都指挥使的职位,而且把禁军两司(殿前司和侍卫马步军司)分为“三衙”,即殿前司与侍卫马军司、侍卫步军司,鼎足而立。

三衙的将领则用一些资历较浅容易驾驭的人来担任,且时常加以调动。这些将领虽统率军队,而军队的调遣和移防等事则须听命于枢密院同时,还实行“更戍法”,禁军的驻屯地点,每隔几年更调一次,而将领却不随之更动,使得“兵无常帅,帅无常师”,防止军队为将领所私有。从此结束了武人专横跋扈的局面,使宋朝对军队有了完全的掌握权。

为了加强中央集权,防止将领夺权。建隆二年三月,宋太祖削去了都点检这个重要的禁军职位。同年七月,宋太祖通过杯酒释兵权解除了武官的军权,禁军的领导机构改为殿前司和侍卫司,分别由殿前都指挥使、步军都指挥使和马军都指挥使统领。但是,三帅无发兵之权。宋朝在中央设立枢密院来负责军务。枢密院直接对皇帝负责,其他任何官员都不得过问。而枢密院虽能发兵,却不能直接统军,这样就导致了统兵权与调兵权的分离。同时,宋朝经常更换统兵将领,以防止军队现个人势力。宋朝的兵力部署可谓“强干弱枝”、“守内虚外”。

宋朝的军队分为四种,即禁军、厢军、乡兵、藩兵。禁军是中央军,也是宋朝军队的主力。厢军是各州的镇兵,由地方长官控制。乡兵则是按机关抽调的壮丁。藩兵是防守在边境的非汉民族军队。

经济状况

北宋时期,南方农民普遍使用龙骨来灌溉,比龙骨运转力更大的筒车,也用来引水上山,灌溉山田。范仲淹的《水车赋》有“器以象制,水以轮济”之句,就反映了这种有轮轴、利用水力或牛力推动的筒车。北宋政府两次在耕牛缺乏的地区推广“踏犁”。“踏犁”是一种较好的人力翻土工具,四五个劳动力的功效相当牛耕的一半。这对畜力不足地区解决耕田的困难起过一定的作用。

在北宋的墓葬中,往往发现成组的铁制农具,如犁、耧、耙、锄、镰等,其中耙、锄等中耕农具较多,表明了农民对精耕细作的重视和耕作程序的增多。北宋农民还很注意积肥和施肥。他们在长期生产实践中认识到,土壤的性质不同,应施用不同的粪肥。所谓“用粪如用药”。当时对作物栽种的深浅疏密与产量高低的关系,也有所认识。禾谱、农器谱、农书、蚕书等农业生产知识的专著,纷纷出现,反映了农业生产技术的提高。

北宋农民克服了自然条件的限制,因地制宜地在山地、江畔、海边开垦出大片良田。圩田在南方有了进一步发展,规模有所扩大,如著名的芜湖县(今属安徽)万春圩即有田十二万七千亩。此外,农民们还造出许多新型的田地,如山田、淤田、沙田、架田等。太宗时,全国耕地为三百一十二万五千二百余顷。真宗时,增至五百二十四万七千五百余顷,以后也不断增加。

科技发展

火药

火药从晚唐开始逐渐应用于战争,北宋在汴京设立专门机构,后经由西亚各国传入欧洲。

指南针

指南针在北宋逐渐应用于航海,当时已掌握了利用天然磁体进行人工磁化的技术,人造磁铁的磁性比天然磁体要稳定得多。

活字印刷术

雕版印刷术在北宋时有飞速发展,广泛被用来刻印书籍。国子监刻印的书,后世称为监本。民营书坊刻印的书被称为坊本。帝都汴梁、浙江杭州、福建建阳、四川眉山都是印刷业的中心。北宋纸的种类很多,竹、藤、楮、麻等都是造纸的原料。四川的布头笺、冷金笺,歙州的凝霜、澄心,宣州的栗纸,浙江的藤纸,温州的蠲纸等,都是有名的品种。歙州出产一种长纸,制作甚精,一幅长五十尺,竟均能做到自首至尾,匀薄如一。

《梦溪笔谈》

《梦溪笔谈》是北宋科学家沈括所著的笔记体著作,被西方学者称为中国古代的百科全书。《梦溪笔谈》详细记载了劳动人民在科学技术方面的卓越贡献和他自己的研究成果,反映了中国古代特别是北宋时期自然科学达到的辉煌成就。英国科学史家李约瑟评价《梦溪笔谈》为“中国科学史上的里程碑”。

天文历法

宋朝天文学家苏颂创建了大型天文仪器“水运仪象台”。它是集观测天象的浑仪、演示天象的浑象、计量时间的漏刻和报告时刻的机械装置于一体的综合性观测仪器。沈括创制“十二气历”。这是一种纯太阳历的历法制度,既简单,又便于各种生产活动,但在传统力量极为浓厚的古代是不可能被采用的。现代行用的公历,其实质与十二气历相似。

医学

宋代是中国古代儿科学发展的鼎盛时期,不仅出现了被誉为“儿科圣手”的儿科专家钱乙,而且对天花、麻疹、惊风、疳积,已有较明确的认识和有效的治疗方法。唐代以前称战伤为“金创折疗”,并无明确的外科、伤科之分。到了宋代,外伤科的名称才明确起来,也有了“专门接骨”的医生。

数学

沈括的《积隙术和会圆术》。沈括在数学的许多领域内都取得了许多成就,《隙积术和会圆术》记所记的隙积术和会圆术就是他的两大重要研究成果。沈括的研究开了中国垛积术研究的先河。会圆术是计算圆弧的弦、矢(弧的高)与孤长间数量关系的数学公式。在中国数学史上,沈括第一个利用弦、矢求出了孤长的近似值。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载