法显

生平

幼年出家

法显本姓龚,他有三个哥哥,都在童年夭亡,他的父母担心他也夭折,在他才三岁的时候,就把他度为沙弥(即送他到佛寺当了小和尚)。

十岁时,父亲去世。他的叔父考虑到他的母亲寡居难以生活,便要他还俗。法显这时对佛教的信仰已非常虔诚,他对叔父说:“我本来不是因为有父亲而出家的,正是要远尘离俗才入了道。”他的叔父也没有勉强他。不久,他的母亲也去世了,他回去办理完丧事仍即还寺。

二十岁时,法显受了大戒(和尚进入成年后,为防止身心过失而履行的一种仪式)。从此,他对佛教信仰之心更加坚贞,行为更加严谨,时有“志行明敏,仪轨整肃”之称誉。

西行取经

东晋隆安三年( 399年),六十五岁的法显已在佛教界度过了六十二个春秋。六十多年的阅历,使法显深切地感到,佛经的翻译赶不上佛教大发展的需要。特别是由于戒律经典缺乏,使广大佛教徒无法可循,以致上层僧侣穷奢极欲,无恶不作。为了维护佛教“真理”,矫正时弊,年近古稀的法显毅然决定西赴天竺(古代印度),寻求戒律。

法显画像

这年春天,法显同慧景、道整、慧应、慧嵬四人一起,从长安起身,向发,开始了漫长而艰苦卓绝的旅行。次年,他们到了张掖(今甘肃张掖),遇到了智严、慧简、僧绍、宝云、僧景五人,组成了十个人的“巡礼团”,后来,又增加了一个慧达,总共十一个人。“巡礼团”至敦煌(今甘肃敦煌),得到太守李浩的资助,西出阳关渡“沙河”(即白龙堆大沙漠)。

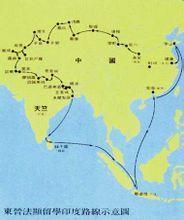

东晋法显西行路线示意图

法显等七人得到了前秦皇族苻公孙的资助,又开始向西南进发,穿越塔克拉玛干大沙漠。塔克拉玛干大沙漠地处塔里木盆地中心,这里异常干旱,昼夜温差极大,气候变化无常。行人至此,艰辛无比。正如法显所述:“行路中无居民,沙行艰难,所经之苦,人理莫比。”法显一行走了一个月零五天,总算平安地走出了这个“进去出不来”的大沙漠,到达了于阗国(今新疆和田)。他们在这里观看了佛教“行像”仪式,住了三个月。

后来法显独自去了那竭国,与慧景、道整会合,三人一起南度小雪山(即阿富汗的苏纳曼山。梵语中是对“大雪山”即喜马拉雅山而言),到达罗夷国。又经跋那国,再渡新头河,到达毗荼国。接着走过了摩头罗国,渡过了蒲那河,进入中天竺境。法显和道整用了四年多时间,周游中天竺,巡礼佛教故迹。

晋元兴三年( 404年),他们来到了佛教的发祥地—拘萨罗国舍卫城的祗洹精舍。传说释迦牟尼生前在这里居住和说法时间最长,这里的僧人对法显不远万里来此求法,深表钦佩。《佛国记》载:“彼众僧叹曰:奇哉,边地之人乃能求法至此。自相谓言:我等诸师,和上相承,未见 汉道人来到此地也。”这一年,法显还参访了释迦牟尼的诞生地—迦维罗卫城。

法显

晋义熙元年( 405年),法显走到了佛教极其兴盛的摩竭提国巴连弗邑。他在这里学习梵书梵语,抄写经律,收集了《摩诃僧祇律》、《萨婆多部钞律》、《杂阿毗昙心》、《方等般泥洹经》、《綖经》、《摩诃僧祗阿毗昙》等六部佛教经典,一共住了三年。法显一心想着将戒律传回祖国,一个人周游了南天竺和东天竺,又在恒河三角洲的多摩梨帝国(印度泰姆鲁克)写经画(佛)像,住了两年。

东晋义熙五年( 409年)年底,法显离开多摩梨,搭乘商舶,纵渡孟加拉湾,到达了狮子国(今斯里兰卡)。他在狮子国住在王城的无畏山精舍,求得了《弥沙塞律》、《长阿含》、《杂阿含》以及《杂藏》等四部经典。至此,法显身入异城已经十二年了。

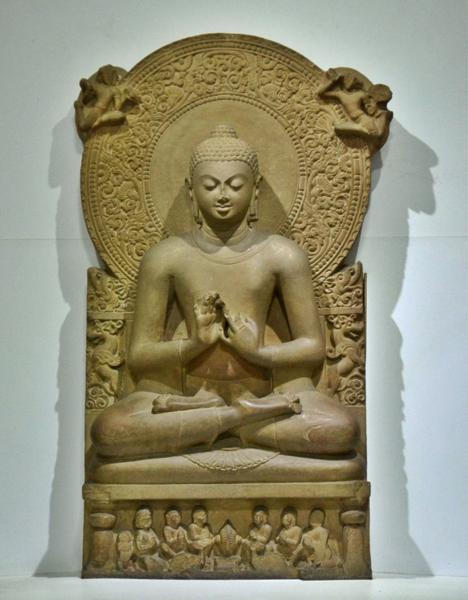

师子国

师子国,《大唐西域记》卷十一称之为僧迦罗国,一意译,一音译,即今之斯里兰卡。据说这里原来没有人,后来商人贪图这里的宝石,于是遂成大国。这里有纪念佛来此化恶龙的大塔,有无畏山僧伽蓝,有前王从印度中国取来的贝多树,有声名远扬的佛牙。这里的国王笃信佛法,因此佛教非常兴盛。法显在这里听到天竺道人诵经,内容讲的是佛钵。他想写这一部经,但是道人说,只是口诵,因此没有能写成。法显在这里住了两年,当为义熙六年及七年(410年、411年)。

狮子国

回国译经

东晋义熙七年( 411年)八月,法显完成了取经求法的任务,坐上商人的大舶,循海东归。舶行不久,即遇暴风,船破水入。幸遇一岛,补好漏处又前行。就这样,在危难中漂泊了一百多天,到达了耶婆提国(今印度尼西亚的苏门答腊岛,一说爪哇岛)。法显在这里住了五个月,又转乘另一条商船向广州进发。不料行程中又遇大风,船失方向,随风飘流。正在船上粮水将尽之时,忽然到了岸边。法显上岸询问猎人,方知这里是青州长广郡(山东即墨)的劳山。青州长广郡太守李嶷听到法显从海外取经归来的消息,立即亲自赶到海边迎接。时为东晋义熙八年( 412年)七月十四日。

法显在山东半岛登陆后,旋即经彭城、京口(江苏镇江),到了建康(今南京)。法显来到建康后,就和外国禅师佛驮跋陀罗一起,在道场寺译出《摩诃僧祗律》、《泥洹经》、《杂阿毗昙心》、《大船尼戒本》等六部二十四卷经律论,约有一百多万字。

他在建康道场寺住了五年后,又来到荆州(湖北江陵)辛寺,元熙二年( 420年),终老于此,卒时八十六岁,一作八十二岁。

著作

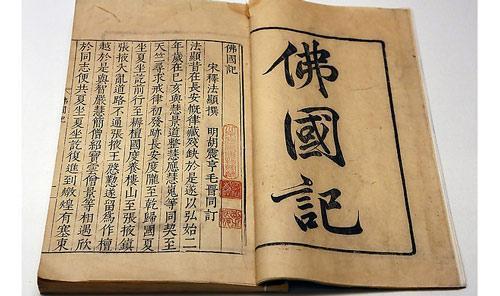

《法显传》又称《佛国记》、《佛游天竺记》、《历游天竺记传》等。书中记述的地域甚广阔,对所经中亚、印度、南洋约30国的地理、交通、宗教、文化、物产、风俗乃至社会、经济等都有所述及,是中国和印度间陆、海交通的最早记述,中国古代关于中亚、印度、南洋的第一部完整的旅行记,在中国和南亚地理学史和航海史上占有重要地位。

佛图记

法显是中国经陆路到达印度并由海上回国,而留下记载的第一人,他还参加翻译从天竺取回的佛经《摩诃僧祗律》、《大般泥洹经》等。

人物贡献

法显在临终前的七年多时间里,一直紧张艰苦地进行着翻译经典的工作,共译出了经典六部六十三卷,计一万多言。他翻译的《摩诃僧祗律》,也叫大众律,为五大佛教戒律之一,对后来的中国佛教界产生了深远的影响。在抓紧译经的同时,法显还将自己西行取经的见闻写成了一部不朽的世界名著-----《佛国记》。

《佛国记》全文九千五百多字,别名有《法显行传》、《法显传》、《历游天竺纪传》、《佛游天竺记》等。它在世界学术史上占据着重要的地位,不仅是一部传记文学的杰作,而且是一部重要的历史文献,是研究当时西域和印度历史的极为重要的史料。法显去印度时,正是印度史上的黄金时代-----芨多王朝(320年-480年)有名的超日王在位的时代,关于芨多王朝古史缺乏系统的文献记载,超日王时的历史,只有依靠《佛国记》来补充。中国西域地区的鄯善、于阗、龟兹等古国,湮灭已久,传记无存,《佛国记》中所记载的这些地区的情形,可以弥补史书的不足。《佛国记》还详尽地记述了印度的佛教古迹和僧侣生活,因而后来被佛教徒们作为佛学典籍著录引用。此外,《佛国记》也是中国南海交通史上的巨著。中国与印度、波斯等国的海上贸易,早在东汉时期已经开始,而史书上却没有关于海风和航船的具体记述。《佛国记》对信风和航船的详细描述和系统记载,成为中国最早的记录。

轶事

学术界认为耶婆提国是今日的印尼爪哇岛,1908年,章炳麟发表《法显发见西半球说》,把耶婆提拟定为耶科陀尔,宣称法显早于哥伦布到达美洲。

章太炎曾对刘半农说第一位“发现新大陆”的是法显:“请你查一查,《章氏丛书》别录之三,有篇《法显发见西半球说》,就知道一切了。”

后世评价

法显以年过花甲的高龄,完成了穿行亚洲大陆又经南洋海路归国的远途陆海旅行的惊人壮举,他留下的杰作《佛国记》,不仅在佛教界受到称誉,而且也得到了中外学者的高度评价。唐代名僧义净说:“自古神州之地,轻生殉法之宾,(法)显法师则他辟荒途,(玄)奘法师乃中开正路。”近代学者梁启超说:“法显横雪山而入天竺,赍佛典多种以归,著《佛国记》,我国人之至印度者,此为第一。”斯里兰卡史学家尼古拉斯·沙勒说:“人们知道访问过印度尼西亚的中国人的第一个名字是法显。”他还把《佛国记》中关于耶婆提的描述称为“中国关于印度尼西亚第一次比较详细的记载”。日本学者足立喜六把《佛国记》誉为西域探险家及印度佛迹调查者的指南。印度学者恩·克·辛哈等人也称赞说:“中国的旅行家,如法显和玄奘,给我们留下有关印度的宝贵记载。”

外部资料

王邦维:〈法显与《法显传》〉(2006)

法显大师求法路线

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}