秦国

简介

秦国是春秋战国时期诸侯国,嬴姓,赵氏,存于公元前770年-公元前221年。

始祖秦非子是商纣王手下名将飞廉(蜚廉)之子恶来之后。秦人先祖嬴姓部族早在殷商时期就是镇守西戎的得力助手,颇受商朝重视。周孝王六年(前905年),秦非子因养马有功被周天子封为附庸国。前770年,秦襄公护送周平王东迁有功,获封为诸侯,伯爵,秦始建国,周朝给其封地在今甘肃河东地区到陕西一带。从前677年起,秦国在雍(今甘肃天水到陇南一带)建都近300年。雍城遗址有宫殿区、居住区、士大夫与国人墓葬区和秦公陵园。

前230年至前221年,秦王嬴政灭掉六国,建立了中国历史上第一个大统一王朝——秦朝。

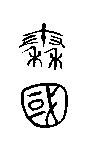

国名

秦国的国号来自于地名。西周时的秦人首领秦非子因给周王室养马有功,公元前905年秦非子被周孝王封在秦地,“秦”成了他们的族称,建立秦国,史称“嬴秦”。周幽王时期犬戎攻入镐京,秦襄公保卫周王室有功,正式被封为诸侯国,“秦”成为国号。秦始皇统一后,仍然以“秦”为国号。

历史

西周时期

秦最初领地在当时属于中国的边缘地区。周孝王封非子于秦邑(今甘肃省甘肃省天水市清水县东北)为附庸,使复嬴氏祀,号曰秦嬴。《史记·秦本纪》记载西戎伐周幽王时,秦襄公曾“将兵救周”,成为关中平原西部地区的一支势力。

春秋时期

春秋时代早期秦襄公被周平王封为秦伯,又被赐封岐山以西之地,秦正式成为诸侯国。

秦晋关系

到了秦穆公时代,致力于开拓西戎地方,亦同时参与中原争霸,成为与晋国、楚国的霸主级别强国。晋献公时,秦晋两国维持着良好关系,而秦亦致力巩固及开拓西陲。公元前651年,晋献公死,众晋公子争位,晋国陷入,而秦穆公亦开始把战略目标东移。晋公子夷吾流亡国外,并许诺秦穆公若以秦助继晋侯位,则以黄河以西的土地报答秦国。及秦军送夷吾回晋,立为晋惠公,而秦却没有得河西土地。秦穆公亦没有追究。过了数年晋国旱灾,晋求粮于秦,穆公卖粮食及农具与晋。翌年,秦国大旱,穆公欲购粮于晋,而惠公不许。秦穆公大怒伐晋,战于韩,俘虏了晋惠公。因晋惠公的姐姐是穆公的夫人,才得以被放回晋国。以后数年秦晋之间皆有征战。后来秦穆公听说晋献公有一公子重耳流亡于楚国,遂请重耳到秦,并举兵助其回晋国。时晋惠公已死,其子晋怀公刚立不足一年,被公子重耳和秦军攻杀。公元前636年,重耳继位为晋文公,在位九年,秦晋修好。

公元前628年,晋文公去世,晋襄公立。这一年秦穆公秘密攻打郑国,秦军于行军途中被贩牛的郑国商人弦高识破,失去了突袭的先机,遂收兵回秦。当时晋襄公探得秦军回军的路径,两军大战于殽,秦军覆没。消息传回秦国,穆公懊悔悲恸,秦人大愤。前625年,秦穆公发兵伐晋复仇,又败于彭衙。过了一年,秦穆公亲自率兵再次讨伐晋国,渡过黄河以后,将渡船全部焚毁,表示誓死克敌的决心。晋军拒不出战。穆公在当年的殽战场埋葬尸骨及树立标记,然后班师回国。

及后,因秦国东进的路被晋国堵塞,秦国的战略转回传统的经营西陲。秦康公,桓公,景公时期,秦晋一再发生战争,几经拉锯。秦国国势亦随着战争被拖至逐渐衰弱。

弭兵之会

公元前546年,秦景公在位期间,宋国、晋国、楚国、齐国、秦国等14国举行弭兵之会,签订的盟约是:“晋、楚之从,交相见也。”(奉晋、楚两国为共同霸主,除齐、秦外,各国须向晋、楚同样纳贡,晋的仆从国要朝贡楚国,而楚的仆从国要朝贡晋国,齐国作为晋国的盟国,不朝拜楚国,秦国为楚国的盟国,亦不朝于晋国),秦哀公在位期间,申包胥曾前往秦庭痛哭求师助楚昭王复国,留下“申包胥哭秦庭”这一典故。

战国时期

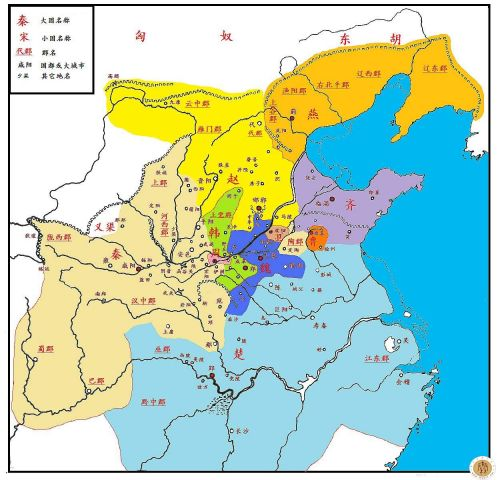

公元前260年的秦国版图(红色部分)

战国初期魏国连年进攻秦国,夺取河西之地,设立西河郡(见河西之战),秦国被迫退守洛水以西,走入下坡。这形势一直到商鞅变法才开始改变。

公元前356年,秦孝公任命商鞅为左庶长,商鞅开始第一次变法。主要内容为:第一,“令民为什伍”,实行连坐法;第二,重农抑商,奖励耕织;第三奖励军功,按功受爵,贵族无军功不再受爵;第四,“燔诗书而明法令” 。前350年商鞅又进行第二次变法,主要内容有:统一秦国的度量衡;废分封,行县制;“为田开阡陌封疆”,废除井田制,以法律形式确立土地私有制度。商鞅变法后,秦国逐步强盛起来,为后来秦统一六国奠定了基础。但是商鞅实行的严刑峻法和文化高压政策,对后来的秦朝有消极影响。商鞅变法遭到了旧贵族的强烈反对。秦孝公死后,商鞅被施以车裂之刑。但商鞅变法的措施在秦国继续下去,他主张的法家思想,也成为秦国占统治地位的政治思想。

公元前3世纪以后,东方各国衰落下去,秦国无敌于天下。秦昭襄王时,其母宣太后与义渠通婚,使诈杀义渠戎王于甘泉,将义渠并入秦国 。公元前279年的郢之战和前278年的鄢之战,白起统帅的秦军攻占当时政治核心在南阳和丹阳一带的楚国,攻陷楚国首都,所得领土改置南阳郡、南郡、临江郡(江夏郡)、黔中郡,楚迁都寿郢;至此南方大国楚国因为丧失大片疆土和人口而走向衰落,公元前260年白起在长平之战重创赵国,秦国坑杀赵国降卒四十余万,这是战国时期兼并战争中规模最大、杀伤最多的一次战役,秦国威震天下。公元前256年秦国灭西周国,周王朝统治的最后象征被消灭。

前247年嬴政登基,开始征服六国。从前230年秦灭韩国起,到前221年秦灭齐国,统一中国,结束诸侯割据的时代。

疆域

位置

秦人始居陇山以西今甘肃省东部,与戎人杂居错处,远离中原。周王室东迁之后,秦人才逐步东进,历经若干代人的努力,到秦穆公时,终于征服了关中。此后,直到秦惠文王取巴蜀(即今四川)之前,长达近三百年间,秦国的国土一直大致稳定在今陕西关中地区。这一区域位于当时华夏文明区的最西端。司马迁说秦国是“僻在雍州”,唐代杜佑则说“关中寓内西偏”。现代学者说秦国是“于称雄诸侯中独僻居住于西北。”外国历史学者也描述说:“秦远处于华夏大家庭之西,孤立于其他各国之外”。秦国的北、西、南三面都没有强敌。秦的西方是广漠的半干旱草原,散布着一些落后的部落,华夏各国称之为“戎”。秦自非子受封之后,一直在与诸戎争斗不止。秦人的著名首领秦仲甚至为戎所杀。平王东迁之后,秦人逾陇山向东方关中发展。当时关中诸戎杂处,秦人实际上是从诸戎手中逐步夺取土地。至秦穆公时,秦人基本上占领了整个关中,继之东进受阻,遂戮力西向开拓疆土,于是“西戎八国服于秦”。在这以后戎人已经无法构成对秦国的真正威胁。

扩张

秦人始居陇山以西今甘肃省东部,与戎人杂居错处,远离中原。周王室东迁之后,秦人才逐步东进,历经若干代人的努力,到秦穆公时,终于征服了关中。此后,直到秦惠文王取巴蜀(即今四川)之前,长达近三百年间,秦国的国土一直大致稳定在今陕西关中地区。这一区域位于当时华夏文明区的最西端。司马迁说秦国是“僻在雍州”,唐代杜佑则说“关中寓内西偏” 。秦国向西、向北这两个方向发展,有广阔的国土拓展空间。农业经济时代,生产力水平相对低落,一个政权占有土地面积愈大,统治区域内人口愈多。秦国的南部是富饶的巴蜀之地。秦国对比东方六国,突出的地势地形优势有二:一是位居高原,控扼黄河上游,对整个东方有以高凌下之势。二是周围山围水绕,外敌难以入侵,未战而先立于不败之地。

区划

秦国在长期征战中也在被征服地区设县。商鞅变法在秦国设县31个。秦始皇灭六国后在全国推行郡县制,将全国分为三十六郡(后增至四十九郡)。秦国采用郡县制而一举强国,从西陲小国到并吞天下;秦朝采用郡县制维系了大一统局面,开两千多年封建王朝地方行政制度之先河。秦国对周朝封建制度进行深刻反思后,决定采用郡县制。秦国作为周朝的一个封国,面临着比其它诸侯国更大的危机。

秦早在作为周的附庸时,就位于对西戎作战的前线。西周的灭亡,使秦深切意识到诸侯的不可靠。而在长期的与犬戎作战中,秦更认识到常备军的重要性。秦处于西陲边境,长期与戎狄杂居,较少受周朝带有封建性的礼仪制度的影响,因此自然而然地产生出对周朝分封制的陌生感和疑虑。

历代秦君对分封制度进行了深刻的反思,进而意识到分封制的缺陷,因此对分封制持怀疑和否定态度。秦国作为分封最晚的诸侯,而且是作为周朝西部藩篱的诸侯,面临着与关东诸侯不同的局面。首先,秦国要以实行郡县制来应对强大的外来威胁。秦国在立国后相当长的时期内,一直与犬戎等游牧民族有着战事。其次,秦国要以实行郡县制来化解秦国内部频频出现的“君臣乖乱”的政治危机。秦权臣大庶长三父等在秦宁公死后,废国君,并暗杀之,更立新君,使秦国出现局面。在此情形下,秦国必须从郡县制上找出路。再次,秦国要以实行郡县制来维护新兴的地主阶级的利益。

国都

秦邑——甘肃天水市故秦城

西垂——殷周时对西方边地的泛称,相当于今甘肃省东南部一带

汧邑——陕西宝鸡陇县南

平阳——陕西宝鸡眉县西

雍城——陕西宝鸡凤翔县治

泾阳——陕西咸阳市泾阳县北

栎阳——陕西西安市北咸阳陕西

咸阳——市东、西安市西北

经济

土地

宝鸡雍城出土周孝王鼎

周平王东迁以后,王权日益衰落,周王室对土地的控制权也随之衰弱。诸侯与周之间、诸侯之间、诸侯与卿大夫之间、大夫之间展开了一场激烈的争夺田地的斗争。这种持久的斗争,使春秋时期形成了土地国有制及其下的私人占有制的二重结构。

秦国商鞅变法的核心内容之一,是实行土地国有化。其途径:一是国家取消分土而守的封侯、采邑制,代之以郡(商鞅变法时秦国尚未设郡级)县制,重新以新军功“家次”来“名田宅”,并命令宗室等无军功者不得属籍。二是国家通过“集小乡邑聚为县”、“壹山泽”等措施,完成了村社土地所有权的集中和垄断。秦国在实行普遍土地国有制的背景下,国家政府机构直接经营管理大部分土地,而通过授田(即庶民份地授田和军功份地益田等方式)将小部分土地转归私人占有和经营使用。商鞅变法后,秦国国有土地数量大,质量优,由中央内史(后为治粟内史)统摄。国营土地的收益成为国库收入的主要财源之一。

秦国国营土地分为三种:一是农业耕地;二是苑囿、牧场、草地;三是山林川泽等自然资源。秦简《仓律》中有五条关于国营耕地管理的立法。秦国对国营耕地有系统的管理办法。国家指定了国营耕地的种子,规定了耕种方法,政府使用刑徒等来统一耕作。国营耕地的收益交给国库,而不入王室,由总理全国财政的内史统一掌握。秦国各级政府圈占了村社牧场、草地,并设官分职专门管理。秦国对山林川泽实行国家专利政策。

秦国自商鞅变法至统一六国,一直实行多种形式的国家授田制,由国家向农民统征赋役,既税地又税人。秦国的授田制,以户口为依据,即普通庶民士伍只要立户名国版,便可享有国家定期授予的田宅。国民一般都能获得国家授予的一百亩田地。秦国政府规定,土地不属于国民的私有财产,国民对授田不得进行买卖,不得进行典质、抵押。政府还督促国民勤奋耕种田地,对懒惰者要进行处罚。秦国的国家土地所有权,以租税合一的形式来实现。秦民无论贵贱贫富、土地多寡,对国家的租税负担是统一的,没有此轻彼重的现象。

赋税

公元前408年实行“初租禾”,开始课收实物田租。秦国以个人占有田地的数量而不是以人口的数量作为征收田租的标准。由国家按照一定估产和比例统一规定一个固定租额征收租税。每年九月,交租者必须将粟谷、刍稿送达一定地点,而政府不计其脚力运费。秦国山林、川泽约占国土的1/3,是可供开发的宝地。按照当时的观念及律令,山泽及其出产物鱼、盐、蜃、蛤等水产品及金、银、锡、石等矿产品都是国君的财富,自然要向百姓征收山泽税。

公元前348年,秦国“初为赋”,开始对一些赋税统一制定常制。赋的征收,以户为单位,故称为“户赋”,以后又改为“口赋”。秦国对封君列侯只划给封邑,而不给俸禄,即国家以其地内土地、民众的赋税改归封君以充俸禄。秦国在惠文王之后,赋的征收形式是钱和布,但以钱为主。早在商鞅变法之初,秦国田租就成为广大农民的繁重负担,造成了“士戚而民苦”。而商鞅变法之后,秦国租赋日益加重。民众除了应对常征田租和户赋之外,还要忍受部分地方官吏的任意非法聚敛。

商鞅变法后,秦国设有专门的《傅律》,规定了有关“傅”的各项制度。秦国民众年十七岁就开始服徭役。一般民众在一生中有三十三年以至三十九年在服徭役。秦国兵役的征发,早就严重地影响了秦国的农业生产,严重地影响了百姓的生活质量。在秦国的租赋徭役制度中,赋重于租,徭役又远重于租赋。随着占有地盘的扩大和战争的增加,秦国对百姓的徭役也不断加大,徭役制度也不断败坏。

农业

商鞅变法,着力改变当时国民弃农经商,“事商贾,为技艺,皆以避农战”的现象,颁布命令:“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥。”对致力于耕织者给予免除徭役的优待,对经商及荒怠农业者没为官奴婢。同时,加重关市之税,不许商人贩卖粮食,商人的奴仆必须服徭役,以迫使商人弃商归农。政府对任何不利于农业的经济活动都要打击,对任何有利于农业的经济活动都要鼓励。秦国政府对农业税征收实物,并且税率比较轻。同时加重关市之征,加重酒肉之征,对游惰之人也课以重税。战国时代,修建了郑国渠、都江堰等水利工程,进一步促使农业生产发展。

工商

战国初期,秦国经济比较落后,商品经济的发展也比其他国家迟缓。秦国在秦献公七年(公元前378年)才“初行为市”,开始发展商品经济。不久,秦国将都城自雍(今陕西凤翔)迁至栎邑(今陕西临潼),西接戎狄,东连三晋,大大便利了商品经济的发展。秦国工商管理政策规定,由国家独占山林川泽之利,实行盐铁专卖,禁止民间私铸货币。

中央设少府“掌山海池泽之税,以给供养”,设“左采铁”、“右采铁”管理采矿冶铁。铸币业由各级政府控制,禁止民间私自铸钱。秦国对外来商人采取较为优厚的管理政策,以加强物资交流。秦国对外来商人实行“布吏制度”,即外邦来的商人入境,必须以符传谒见主管官员,经批准后才能从事贸易活动。尽管秦国法律苛严,但对外来商人的处治却比较轻。秦国法律禁止秦国民众与外来商人进行珠玉交易。法律还禁止官吏私自经商牟利等。手工业以冶铜和制陶最为发达。发明了铬盐氧化处理兵器的新工艺;建筑材料颇具特色,瓦当更是精美的艺术品。

货币

战国秦钱多随军事而流布,与六国商用流通者绝少,故多发现于秦军经略六国之通路。如由秦入蜀之“金牛道”,由秦入楚之“商於道”,由秦入韩魏之“易阳道”等,故钱重而流布范围甚小。钱型多为大钱(钱径在3厘米以上)。在陕西咸阳、四川茂汶等地也发现了秦国时期的半两,四川青川战国墓出土了七枚半两。秦灭六国后,废除各国的布币、刀币等旧币,将方孔半两钱作为法定货币,中国古货币的形态从此固定下来了,一直沿用到清末。

文化

崇拜

和周人不一样的是,嬴秦人的“上帝”崇拜多为泛神泛示,以上帝为代表的诸神,自然界的动物、植物及鸟类都是他们的祭拜物。有人以此认为,当时嬴秦的宗教水平只能是处于一个“低层次上”,“世俗性”很强,“综合地反映了秦文化的混合特质,秦族固有的游牧民族多神教和西戎文化是秦文化的基础”,在《汉书·郊祀志》中,把它和东方的齐鲁分为两大宗教体系。其实在嬴秦这里,所谓的“世俗性”,正是关注自我的表现,这也正是嬴秦宗教崇拜的一大特征,并且处处体现出日常生活情况,和东方诸国体现的“帝王将相”完全不一样。文献记载中,嬴秦人的多神崇拜还是比较简单的,材料也不是很多,也仅是片言只语。

祭祀

畤祭是嬴秦的一种特殊的祭祀方式,只是由于文献记载不多,前人对于其祭祀过程、祭祀时需要些什么、目的是什么等等都不是很了解,所以对畤祭研究得不多。据《史记》司马贞“索隐”:“畤,止也,言神灵之所依止也。……谓为坛,以祭天也。”明显的,这是嬴秦的一种祭天的仪式,实际上,在周人的祭祀中,也有祭天的仪式,但是很少看到有畤祭的记载。或者就是没有这种祭祀的仪式。

尚黑

秦国人崇尚黑色。上至王公贵族下至平民百姓,甚至杂役奴仆全都穿着以黑色为主色系的衣服。朝堂之上的大臣们清一色都是黑色衣服。就连朝堂的装修风格也有别于其他国家的金碧辉煌,而是以黑色为主色调。在东汉历史学家编纂的《汉书·律历志》中曾有这样的记载:“今秦变周,水德之时。昔文公出猎,获黑龙。此其水德之瑞。”这段话的意思是说,早年秦文公外出打猎时,曾经捕获过一条黑色的龙。而这正是五行之中水德的象征。因此,秦国统治者认为自己是水德,崇尚水。而在五行中水德对应的标志颜色是黑色。所以,从春秋战国时的秦国开始一直到的秦帝国,就都崇尚黑色。

所谓五行、五德学说是战国时期齐国的阴阳家邹衍提出的学术观点。主要指金木水火土代表五种德性。这五德周而复始,循环运转,用来解释王朝的兴衰更替。秦国的军旗为黑色,第一是文化的原因,水德之君对应的就是黑色。第二,黑色的军旗便于隐蔽,耐脏。秦始皇统一中国以后,就把黑色定为秦朝的国色。

葬仪

秦国国君陵园在雍城陵区发现13座,芷阳陵区发现4座,士大夫与国人墓葬已发掘至近千座,国君称王前使用“中”字形诸侯级墓制,称王后使用“亚”字形王级墓制,广泛使用人殉,殉葬物品丰富,规模宏大。其中秦公一号大墓(及秦景公墓地)殉葬186人,为中国有史以来发掘坟墓中殉葬人数最多的一座。

政治

世族

就政治地位而言,秦国的公子与东方诸侯国中的公族截然不同。春秋秦国的卿大夫中有百里奚、蹇叔、公孙枝、由余、王豹,武有孟明视、西乞术、白乙丙,均为外来人才,未曾见一位公族,外交活动中也只有小子愁一人出现于《左传》中。另外,封邑乃是世族形成的最根本的政治资本,而秦国群公子所受分封远没有东方各国那样普遍。秦国分封直到战国时期才开始多起来,而且大多数都是分封给有功之臣,如商鞅封于商,魏冉封于陶,范雎封于应。在战国时期秦国的位封君中,异姓大夫占了位,公族仅占了位。这说明,直至战国时期,秦国的公族在政治上仍然没有太多的权利。

不仅如此,秦公子还时时受到国君的约束,当秦景公之时,秦公子绒因为受先君之宠而富,“或膺之,恐诛,乃奔晋。”直到景公去世之后才敢回国。长期受世族困扰的晋平公对于公子碱的这种行为很不理解,竟问道“后子富如此,何以自亡”在晋平公看来,作为公族的公子绒应该和晋国的世族一样享有众多特权,不会轻易被驱逐出境的。因为就在秦景公二年的时候,“晋国公族栗书拭其君厉春秋末期,世族制度走向了衰落”。

客卿

秦国的客卿在春秋战国时期最为典型,重用外来人才是秦国政治的一大特征。关于这一点古代学者就有所论述,宋人洪迈在《容斋随笔》卷二“秦用他国人”中就说:“(秦)卒之所以兼天下者,诸人之力也。”清人洪亮吉在《更生斋文甲二》中也认为:“春秋时列国皆用同姓,唯秦不然。”当然春秋时期晋国、齐国也是重用异姓卿族的,而秦国也有公族出将入相的,但是客卿对秦国的发展所作出的贡献是毋庸置疑的。据杨宽先生考证,战国时期秦国的主要封君中,绝大部分都是有功的客卿,比如商鞅被封于商,范雎被封为应侯,吕不韦被封为文信侯等等。应该说秦国客卿与东方诸国客卿都是享有较高地位的政治群体。

外戚

秦国的外戚是秦国最小的政治群体,但却是最为特殊的,李禹阶教授认为秦国外戚具有官僚和君主外亲的二重性身份。在春秋战国时代外戚参与政治并不是秦国所独有的,但却只有秦国形成了外戚政治并一度垄断了国家权力。外戚登上政治舞台一个重要原因是当时还没有完善的官僚体制特别是人才选拔制度。

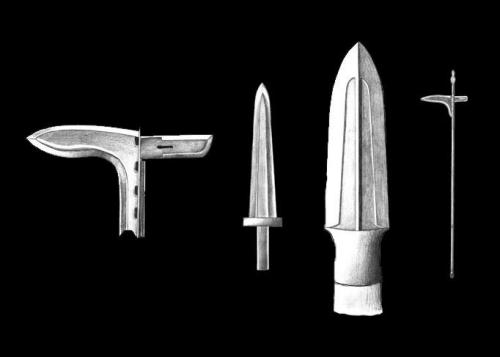

科技

嬴秦境内,矿产资源丰富,玉石、丹砂、铜、铁等储量十分丰富,为冶炼兵器、制造战具提供了有利条件。

在手工业生产方面,嬴秦的青铜器生产到春秋晚期就已经和南方的青铜器制造形成鼎立的局面。另据最新的考古资料表明,在秦地发现了春秋时代的铁器,这在当时的诸侯国中还是比较早的。中原地区目前所见最早的人工铁器是河南三门峡市上村岭虢国大墓,时代是春秋早期。

除此之外发现的铁器都是在秦国地区,主要有陕西陇县边家庄春秋早期秦墓,出土铜柄铁剑一件;甘肃灵台景家庄春秋早期秦墓出土铜柄铁剑一件;凤翔雍城春秋晚期偏早秦公一号大墓出土铁铲、铁插等;凤翔雍城马家庄春秋中晚期宗庙建筑遗址出土铁插;宝鸡益门村春秋晚期偏早秦墓出土铁器二十三件。这几批出土的铁器中,甘肃灵台景家庄春秋早期秦墓出土铜柄铁剑、宝鸡益门村春秋晚期偏早秦墓出土的铁剑经过检验是块炼铁渗碳钢。秦公一号墓和雍城马家庄的铁器是生铁铸件。和中原诸国相比,秦国的铁器不仅数量多,时代也都比较早,可见当时秦国铁器冶炼和使用水平还是很高的。

另外,夏商周三代中原地区使用黄金的数量很少,似乎是习俗不喜黄金。相反,在嬴秦地区,近年出现了很多的黄金制品,主要有甘肃礼县被盗掘的秦公大墓出土了一批棺饰金箔制品;礼县大堡子山秦公大墓西汉水对岸的赵坪遗址出土有金柄铜剑等金器;凤翔春秋晚期秦公一号大墓在盗掘之余还出土了金带扣等金器;凤翔马家庄春秋中晚期秦宗庙遗址祭祀坑出土金马具等饰品;宝鸡益门村M2春秋晚期秦墓出土金器204件组,重量达3.15公斤。所出土的金柄铁剑的柄部饰有蟠螭纹、兽面纹,纹饰上的目角用绿宝石和原始的玻璃珠镶嵌。

人口

公元前360年,约130万~160万

军事

军制

国虎符

秦国服兵役的年龄是十七岁到六十岁,除此之外,秦的兵役制度还有一个显著的特征就是全民皆兵,服兵役的年龄是从十七岁到六十岁,这就是说一个男子一生当中有四十三年时间要去服役,可见其负担的沉重。

在云梦秦简《编年记》中写道“庄王十二年,喜治狱鄢。”和“十三年,从军。”作为一个小官吏也要从军,服兵役,由此说明秦国兵役制度不只是针对普通百姓而言,下级官吏也需服役,可见,整个秦国可算得上是全部男子都需要服兵役,为实现秦的统一而奋战。

除此之外,老人、妇女、小孩也要从役,据《汉书·严安传》记载,“丁男被甲,丁女转输。”《商君书·兵守》记载,“三军:壮男为一军,壮女为一军,男女之老弱者为一军,此之谓三军也。”

根据清人梁玉绳的统计,秦献公二十一年与晋战斩首六万,始皇十三年攻赵斩首十万,共计一百六十六万八千人。由此我们可以进一步推论,秦士兵在斩杀六国一百多万将士的同时,自己的兵力也会大大受损,在统一战争中,秦军也遭受到许多次战役的失败,再加上正处于战争年代,生产力和医疗水平极其低下的情况下,人口的出生率与死亡率是不能成正比的。

为建立起一支英勇善战,能赢得统一战争胜利的强大军队,秦制定了严明而系统的训练管理制度。在吴子《治兵》中记载了当时军队训练的具体方法:如一人学战,教成十人,十人学战,教成百人,百人学战,教成千人,千人学战,教成万人,万人学战,教成三军。以近待远,以佚待劳,以饱待饥,圆而方之,坐而起之,行而止之,左而右之,前而后之,分而合之,结而解之。每变教习,乃授其兵,是为将事。可以看出秦军队训练形成了一定的体系,有专职教官负责训练,并且不同兵种有着不同的训练任务与要求。与此同时,秦国统治者还制定了严厉的军事刑罚来保证军队训练有效进行。

后勤

秦国为了吞灭六国实现大一统的愿望,建立完备的后勤保障制度是必不可少的。秦王发布优惠政策,招三晋民众来秦,免除他们三代的徭役赋税,秦境内的山林水泽十年不受赋税。秦人在外打仗,新民在国内进行耕作,解决了军粮供应的问题。这样一来,既不耽误农业生产,也不妨碍发兵去征伐他国,是富国强兵一个两全其美的好办法。秦统治者还制定了一系列规范和严格的畜牧业管理制度。

将领

秦国军队自商鞅变法实行奖励军功政策后愈战愈勇。武器装备不断改进。军队数量多时达到“带甲之士百万”,出现了尉缭、白起、王翦、蒙恬等著名军事家和将领。

社会

婚俗

在商鞅变法以前,秦国的婚姻关系混乱。“始秦夷狄之教,父子无别,同室而居”。儿媳“抱哺其子与公并倨”。父子的同室而居,说明秦人的婚姻关系尚处在比较原始的群婚时期,或者可以说并未与中原各国一样建立起一夫一妻制。正因为此,夫妻名分自然也就无法确定。

在早期的秦国历史上,并没有邦君之妻的名字在史书上出现,更不用说她们的相关事迹了。在商鞅变法之后,才“更制其教,而为其男女之别”。这说明,此前的秦人惯于男女无别,并未有固定的夫妻名分,因此史书上也不见邦君之妻的名字。秦人的这种婚姻习俗及社会生活中母系残余的存在,尽管经过商鞅变法,令别男女,也即建立一夫一妻制,但人们的两性观念并不可能立即改变过来,婚姻关系的混乱状况也不会立即消失,秦人的贞节观念依旧非常淡薄。

秦人对男女婚姻关系的态度是原始的、自然的、开放的,或者说,正因为秦人的思想观念还未受到中原各国所推崇并严格遵循的“礼俗”所限制,他们对于男女间的自由结合、离异,持有满不在乎的态度,甚至视为理所当然。

礼俗

秦国在丧葬、宗教祭祀、婚姻、宗法、秦俑和《日书》中所反映的秦人的不同于中原礼乐文化的具有自身特点的礼俗文化。秦人在丧葬时尚西,屈肢葬,这是和东方诸国最明显的标志。秦人的殉葬方式、墓葬随葬品的组合和中原也是不一样的。在宗教崇拜上,秦人和中原也不一样,崇尚的是多神教,对祖先神没有放在最主要的位置。祭祀时,有自己特殊的祭祀仪式——畤祭。宗法关系上,秦国没有中原的嫡长子继承,而是选贤与能,充分利用有能力的人。秦尚武的礼俗在军礼和游艺上也有着明显的表现。

外交

商鞅时期

商鞅

商鞅变法之后,秦国国力大增。商鞅认为“以一秦而敌大魏,恐不如”,他建议用尊魏为王的办法来麻痹魏惠王,把各国的攻击目标引向魏国,解除魏国对秦国的威胁,同时孤立魏国,进而有效地削弱魏国。由于商鞅的离间,魏国成了众矢之的。在魏国众叛亲离的同时,商鞅加紧了对魏国的武力攻扰。

公元前341年,魏国在马陵被齐国击败。马陵之战是魏国从来没有过的惨败,实力大损,从此一蹶不振。在这一段时间内,由于秦国采取比较灵活的策略,首先确定了削弱魏国的正确目标并围绕这一目标开展了具有针对性的斗争。其次,避开了过早地同魏进行正面的大战,从而赢得了时间,在国内改革的基础上,做好了同魏决战的必要准备。第三,秦国采用了中立楚、韩,联合齐、赵,孤立和打击魏国的正确策略,使魏国四面受敌,被动挨打,连遭惨败,不得不向秦国割地求和。这样,秦国不仅收复了部分河西失地,削弱了魏国,而更重要的是,对魏战争的胜利使其积累了外交经验,增进了向东方扩张的信心。

张仪时期

两度出任秦相的张仪

在秦惠文王一代,张仪对秦国的发展,有着重要的作用。张仪,魏国人,是战国时代著名的纵横家。张仪到秦国推销“连横”思想,受到秦惠王重用,拜为秦相。张仪上任后,首先“欲令魏先事秦而诸侯效之”,拉拢魏国不过是他连横活动的一步棋。张仪在连横之初曾指出:“夫秦之所以弱者,莫如楚,而能弱楚者莫如梁”。 魏国是合纵的核心,楚国是合纵举足轻重的砝码。魏国既服,如果进而制服楚国,合纵自然会失去根基和力量,难以取得成效。当时,楚联齐抗秦,使秦国的发展大受影响,因此破坏齐、楚联盟是秦国关键的一步。张仪随后将连横目标转向楚国。张仪以口头承诺的商於之地六百里作为齐楚断交的条件。不能得地,遂发兵击秦,但却两败于秦,楚的汉中也为秦所有。这样,就使秦国本土与巴蜀连成一片,不仅消除了楚国从南方来的威胁,而且使巴蜀丰富的物质资源畅通无阻地运向关中,这对秦国迅速壮大起了重要作用。于是继魏国之后,楚国也成了张仪连横政策的俘虏。张仪在秦惠文王一代的外交,不管是弱魏还是弱楚,目的都是为了拆散六国的合纵联盟,张仪的贡献也集中体现在这里。

魏冉时期

公元前307年,秦武王死,秦昭王立。魏冉是昭王之舅,他在任相期间,积极推行蚕食韩、魏,削弱齐、楚的外交战略,秦国的领地得到很大的扩展。秦昭王十二年,魏冉任用著名军事家白起为将,加紧向韩、魏攻伐。伊阙之战,秦大败韩、魏联军。这是韩、魏同秦交战以来遭受的最惨重的损失。此时,齐国大有称霸天下之势,诸侯震恐,燕国就暗中联络各国准备联合伐齐。秦昭王看到这正是操纵各国削弱齐国的大好时机,于是在前284年, 秦参加联合伐齐,联军分兵多路攻入齐国,齐国全面溃败,齐湣王也被杀死。遭受这场打击,齐国再也没有振作起来。魏冉认为魏国是天下之“中身”,攻击中身首尾必救,不如击楚。前279年魏冉派白起大举攻楚,一举攻下郢都。楚顷襄王不得不迁都陈(今河南淮阳),楚国从此也失去了抗击秦国的能力。楚国既败,白起又转攻三晋。魏国在秦国的打击下,疆土被大量蚕食,失去了抵抗能力,到了昭王末年,能与秦国相对抗的只有赵国,秦昭王即位以来,魏冉主张通过蚕食政策达到兼并的目的,这种政策的确取得了很大的成绩。正如司马迁所言:“天下皆西向稽首者,穰侯之功也”。综观秦昭王这一时期的对外政策,成绩是最主要的。在不断对韩魏的攻伐中取得了大片领土,同时积极策划和参与削弱齐楚的活动,削弱了这几个国家的实力,从而在敌我力量对比上逐渐取得了绝对的优势,对秦的统一起了积极的推动作用。

范雎时期

范雎“远交近攻”战略的具体步骤是:先迫使地处天下中枢的韩、魏与秦结好,挟此以威逼楚、赵,使楚、赵屈服,进而慑服远方的齐国。远方的齐国依附后,秦国就可以放手兼并与秦接壤的韩、魏二国的土地了。韩、魏之中,范雎主张先取韩,因为“秦韩之地形,相错如绣。秦之有韩也,譬如木之有蠹也,人之有心腹之病也。”秦要去心病,必先拿韩开刀。范雎还提出“勿独攻其地,而攻其人也”的战略。即注重以离间手段分化、瓦解敌人,消灭敌人的有生力量。

民族

分布

在秦国西北,分布在今陕西、甘肃、青海、宁夏一带的,有大荔(在今陕西大荔东南)、绵诸(在今甘肃天水东)、月氏(在今甘肃祁连山以西、敦煌以东地区)、乌孙(在今甘肃敦煌一带)、撇(在今甘肃陇西东南)、胸衍(在今宁夏盐池一带)、乌氏(在今甘肃平凉西北)、析支(一作赐支,在今青海贵南西北沿黄河一带)及义渠等。其中以义渠比较强大。 [83] 在秦国西南,分布在今四川省的,有蜀、巴、直(即蔑萌,今四川剑阁东北,广元南,宝轮院附近)、丹犁、榨都(在今四川汉源一带)、邓都(在今四川西昌一带)、柞(在今四力!天全一带)、冉磐(在今四力l茂坟一带)、契等。其中蜀最大,有今四川省西部长江上游以北地区,并兼有今陕西省西南一部分地;巴次之,有今四川省东部地区。

义渠

义渠,是中华民族极古老的一支古代民族,是西方羌戎民族的一个分支,分布于岐山、梁山、径水、漆水之北(今甘肃庆阳及径川一带)。随后义渠内迁,逐渐占据了陇东大原地区。西周末年,义渠趁周室内乱,宣布脱离周王朝的统治,正式建立郡国,在今宁县焦村乡的西沟村建立了都城。从此,中国历史上有了义渠国的名称。义渠国先后同强秦经历了400余年的反复军事较量,成为当时秦国称霸西戎的主要对手。公元前430年,义渠发大兵攻秦,从径北直攻到渭南,迫使秦兵退出渭河下游,如躁公十三年,“义渠伐秦,侵至渭阳”:川。此后30年内,是义渠国最强大的时期。战国初,秦国乘义渠国内乱,派兵攻打义渠,并平定义渠内乱,义渠便臣服于秦。此后双方时战时和。公元前327年,义渠以国为秦县,以君为秦臣,正式成为秦国属地。《史记·秦本纪》惠王十一年的记载:“十一年,县义渠。归魏焦、曲沃。义渠君为臣”。公元前318年,脱离秦国控制,联合东方五国伐秦,对秦成威胁秦国。为了除掉后顾之忧,秦国在中原战场取胜后,调集重兵从东、南、西三面大举攻伐义渠,先后夺得义渠二十五城,义渠国土大大缩小。公元前306年,秦昭王立为国君,其母亲宣太后摄政。她改变正面征讨义渠戎国的策略,采用怀柔、拉拢、腐蚀的政策,以堕戎王之志,稳定后方达30余年。公元前271年,宣太后杀义渠王于甘泉宫,接着发兵攻打义渠,义渠国亡,领土并入秦国。

巴蜀

公元前451年秦派左庶长在南郑(今陕西汉中)筑城,当是为了防蜀。公元前441年秦的南郑反叛,应该与蜀有关。到公元前387年,蜀攻取南郑(《史记·六国年表》);同年秦伐蜀,攻取南郑。这时蜀北向和秦争夺南郑,又东向和楚争夺土地。公元前377年,蜀伐楚,攻取兹方(今湖北松滋),楚因此修建扦关(今湖北宜昌西)来防御蜀。自公孙衍的合纵失败以后,秦、齐两大国又开始各谋兼并土地。秦国自从秦惠王即位以后,进一步图谋对外扩展,建立“王业”。在如何建成“王业”这个问题上,有两种不同意见:张仪主张进攻韩国的新城、宜阳,“以临二周之郊,据九鼎,索图籍,挟天子以今天下”;而司马错反对“攻韩劫天子”的方案,认为徒然得到“恶名”而得不到实利,主张首先攻灭西南“戎狄之长”的蜀国,认为“取其地足以广国”,“得其财足以富民缮兵”,可以“利尽西海” 。而且巴蜀可以从水道通楚,“得蜀则得楚,楚亡则天下并矣” 。秦惠王采纳了司马错的主张。这时恰巧蜀国和直国、巴国间有战争。原来巴与蜀长期为仇,.因为直侯和巴王友好,于是蜀王就伐直,直侯出奔到巴国,向秦求救。公元前316年,秦惠王派了司马错、都尉墨等人从汉中经石牛道伐蜀,蜀王亲自率兵到蔑萌(今四川剑阁东北)抵御秦军,失败逃走到武阳(今四川彭山),被秦军杀死,蜀国就灭亡了。接着司马错等人又攻灭了直国和巴国,俘巴王。

世系

谥号——姓名——在位年份——在位起止——身份:

秦非子——嬴非(秦嬴)——31——公元前888年—公元前858年——恶来五世孙

秦侯——未详其名——10——公元前857年—公元前848年——秦非子之子

秦公伯——嬴公伯——3——公元前847年—公元前845年——秦侯子

秦仲——嬴秦仲——23——公元前844年—公元前822年——秦公伯子

秦庄公——嬴其——44——公元前821年—公元前778年——秦仲长子

秦襄公(立为诸侯)——嬴秦开——12——公元前777年—公元前766年——秦庄公次子,公子世父之弟

秦文公——名未详——50——公元前765年—公元前716年——秦襄公子

秦静公(秦竫公)——未即位——秦文公子

秦宪公(秦宁公)——嬴立——12——公元前715年—公元前704年——秦静公子

秦出子——嬴曼——6——公元前703年—公元前698年——秦宪公子

秦武公——嬴说——20——公元前697年—公元前678年——秦宪公长子

秦德公——嬴嘉——2——公元前677年—公元前676年——秦宪公子,秦武公弟

秦宣公——嬴恬——12——公元前675年—公元前664年——秦德公长子

秦成公——嬴载——4——公元前663年—公元前660年——秦德公子,秦宣公弟

秦穆公(秦缪公)——嬴任好——39——公元前659年—公元前621年——秦德公少子,秦成公弟

秦康公——嬴罃——12——公元前620年—公元前609年——秦穆公子

秦共公——嬴稻/嬴貑——4——公元前608年—公元前605年——秦康公子

秦桓公——嬴荣——28——公元前604年—公元前577年——秦共公子

秦景公——嬴石——40——公元前576年—公元前537年——秦桓公子

秦哀公(秦毕公/秦㻫公)——嬴籍——36——公元前536年—公元前501年——秦景公子

秦夷公——未即位——秦哀公子

秦惠公——嬴宁——9——公元前500年—公元前492年——秦夷公子

秦悼公——嬴盘——15——公元前491年—公元前477年——秦惠公子

秦厉共公(秦剌龚公/秦利龚公)——嬴刺——34——公元前476年—公元前443年——秦悼公子

秦躁公(秦趮公)——嬴欣——14——公元前442年—公元前429年——秦厉公子

秦怀公——嬴封——4——公元前428年—公元前425年——秦厉公子,秦躁公弟

秦灵公(秦肃灵公)——嬴肃——10——公元前424年—公元前415年——秦怀公孙,秦昭子之子

秦简公——嬴悼子(有人认为,“悼子”非名)——15——公元前414年—公元前400年——秦昭子之弟、秦灵公叔父-

秦惠公——嬴仁——13——公元前399年—公元前387年——秦简公子

秦出公(秦少主)——嬴昌——2——公元前386年—公元前385年——秦惠公子

秦献公(秦元献公/秦元王)——嬴师隰/嬴连——23——公元前384年—公元前362年——秦灵公子

秦孝公(秦平王)——嬴渠梁——24——公元前361年—公元前338年——秦献公子

秦惠文王(秦惠王)——嬴驷——27——公元前337年—公元前311年(公元前324年改元)——秦孝公子

秦武王(秦悼武王/秦武烈王)——嬴荡——4——公元前310年—公元前307年——秦惠文王子

秦昭襄王(秦昭王)——嬴则/嬴稷——56——公元前306年—公元前251年——秦惠文王子,秦武王弟

秦孝文王——嬴柱/秦柱——(3天)——公元前250年——秦昭襄王子

秦庄襄王(秦庄王)——秦异人/嬴楚(嬴子楚)/秦楚——3——公元前249年—公元前247年——秦孝文王子

秦始皇(秦始皇帝)——嬴政/秦政、赵政——26——公元前246年—公元前221年——秦庄襄王子

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}