明十三陵

概况

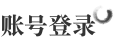

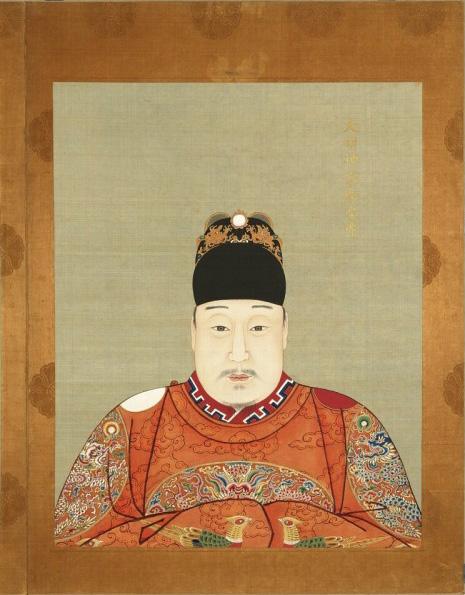

明朝共有16位正式即位皇帝,但北京的明十三陵只有13位皇帝,未入陵者因由各异。明朝开国皇帝朱元璋早年建都于南京,死后葬于南京锺山的“孝陵”;继位的明太祖朱元璋长孙明惠宗朱允炆,在其叔父燕王明成祖朱棣(即后来的明成祖)发起“靖难之役”攻破南京之后下落不明,因此没有帝陵;第七帝明代宗朱祁钰,在其兄明英宗于土木堡之变被瓦剌所俘之后登上帝位。后来明英宗,朱祁钰速死,明英宗不承认他是皇帝,捣毁其在天寿山修建的寿陵。还有一说,寿陵被改建为在位29天的朱常洛的陵墓,改名为庆陵。以亲王身份将他葬于北京西郊金山的景泰陵。

十三陵的主陵是朱棣于1409年至1413年最早兴建的明长陵,他当时经“车驾临视”,钦定山名为“天寿山”,1423年他于北征鞑靼途中驾崩,后安葬于此,但明长陵工程直至1427年始全部竣工。期后近20年的兴建,形成长达7公里多的完整建筑群。

13座陵墓中,明成祖朱棣的明长陵、嘉靖帝朱厚熜的明永陵和万历帝朱翊钧的明定陵,均是生前所建,规模亦最大,其馀陵墓则是死后才动工,大约会用半年修建。崇祯帝因为是亡国之君,并没有正式建陵,现时的陵墓是以其妃田氏的墓穴改建。

1957年,北京市人民政府公布十三陵为北京市第一批重点古建文物保护单位。1961年,十三陵被公布为全国重点文物保护单位。1982年,中华人民共和国国务院公布八达岭——十三陵风景区为全国44个重点风景名胜保护区之一。1995年12月,“明十三陵博物馆”成立。2003年7月3日,明十三陵列入联合国《世界遗产名录》。

目前,长陵大殿、定陵地宫可供游客参观,其余陵均未开放。

风水布局

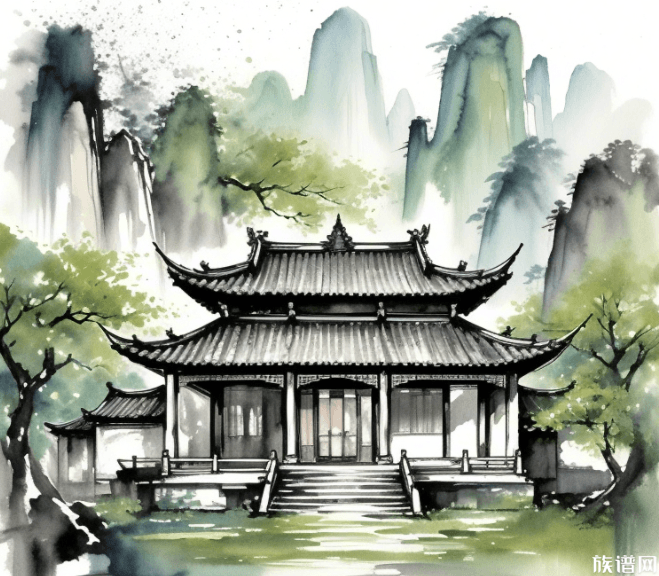

明十三陵布局的一幅水彩画

十三陵属于太行山脉,西通居庸关,北通黄花镇,南向昌平州,成为十三陵及京师之北面屏障。太行山起泽州,蜿蜒绵亘北走千百里山脉不断,至居庸关。明末清初学者顾炎武曾指:“群山自南来,势若蛟龙翔;东趾踞卢龙,西脊驰太行;后尻坐黄花(指黄花镇),前面临神京;中有万年宅,名曰康家庄;可容百万人,豁然开明堂。”明代视此为风水地,陵区以常绿的松柏树为主。

明十三陵依山而建,沿袭南京孝陵的模式,即除神道共用外,各陵都是前为祭享区,后为墓冢区。陵墓规格相近,各据山头,陵与陵之间相距500米至8000米不等。除思陵偏在西南一隅外,其余均成扇面形分列于长陵左右。亦有陵仿孝陵之制,称有一座叫“哑巴院”的建筑,或更设一座琉璃照壁作为屏幕障。

每座陵墓的陵门,设有碑亭,碑文记载皇帝生前的业绩,应由嗣皇帝来撰写,但从明仁宗为其父朱棣写了一篇3500字的纪功碑文后,再也没有嗣皇帝续写,所以现在除了长陵碑外,其余各陵都成了无字碑。

以规模较大的定陵(万历帝墓)为例,其地面建筑的总布局,呈前方后圆,象征“天圆地方”,地面建筑占地18万平方米,前有宽阔院落三进,后有高大宝城一座。陵墓有祠祭署、宰牲亭、定陵监、神宫监、神马房等附属等建筑物300多间,往后是陵园最外面的围墙-外罗城(围墙外的围墙)。

其他园寝

东井

西井

万贵妃墓

郑贵妃墓

世宗妃太子墓

王承恩墓

耗费

明十三陵虽属皇家工程,但总体耗费并无全面的精准纪录,但部分陵寝的纪录仍可作参考。1584年动工的万历帝陵墓定陵,是十三陵中三大陵墓之一,1584年动工,历时6年,当时共耗用800万银两。

安葬明穆宗朱载垕及三位皇后的昭陵,早年施工不周,完工后一年,建筑便出现了地基沉陷的问题。1574年,昭陵神宫监官陶金等上奏说:“六月以来,阴雨二日,本陵棱恩门里外砖石沉陷。”1575年正月,明神宗不得不委派工部左侍郎陈一松等提督再修昭陵。第一次兴建地面建筑,共动用库银390932两,仍未计算当中木植、白城砖、大石窝等费用。后来又有户、兵二部动用110119银两,总计501050银两。其中;营缮司又用204422银两,虞衡司 13145两,都水司118854两,屯田司164628两。

第二次修葺的费用,文献中没有明确记载,但据《明熹宗实录》记载,前后两次修建共用银150余万两。这还不算嘉靖时营建玄宫的费用。如算上嘉靖年间营陵的费用,其总用度至少在200万两以上,当时隆庆年间一年的财政总收入亦只有230余万两。

由于营建昭陵需要庞大的钱粮开支,工部库银匮乏到了极点。万历二年(1574年)八月修缮涿州桥,工部拿不出银两,兵部派不出军匠,最终辅臣张居正请求明神宗恳请太后解囊捐银,雇工修建。

明朝皇帝陵列表

明朝历任16位皇帝,当中13人葬于明十三陵,但朱元璋葬于南京,此后追谥祖上朱百六、朱四九、朱初一及朱世珍等。明惠宗朱允炆,无帝陵,而景泰帝则葬于北京西郊金山下。相信是明英宗发动夺门之变之后,不满景泰帝之前曾夺去他的皇位。详见土木堡之变。

近代大事纪

公元1409年(永乐七年):五月己卯(八日),朱棣临视黄土山,封山名为“天寿山”,兴工营建长陵

1929年:01月30日,河北省委员会第六十一次会议通过《河北省昌平县明陵保护办法》。决定在长陵设护陵警察分驻所

1935年:01月,北平市政府根据国民政府保护古物的命令,派人勘测长陵,估算修缮经费。03月21日开工修葺,06月27日竣工。工程项目有大红门、神功圣德碑亭、龙凤门、长陵陵门、陵内碑亭、祾恩门、祾恩殿、内红门、牌楼门、明楼、皇墙、神帛炉等

1937年:思陵等先后被各股土匪盗发

1937至1948年:献、景、裕、茂、泰、康、永、昭、庆、德等陵残坏的祾恩门、祾恩殿,在战乱中被逐渐拆毁,只余残垣断壁。思陵享殿、碑亭、明楼被国民革命军拆除后,将砖运走修炮楼

1949-1950年:隶属河北省通县专署的昌平县政府,设立护陵委员会驻景陵村

1952年:10月,河北省文化局指示,改护陵委员会为十三陵文物保管所

1955年:01月,北京市人民政府根据前政务院关于接管十三陵,修缮古建筑,植树造林,辟为公园的指示,派市建筑工程局第一建筑公司备料施工,修葺长、景、永三陵;9月,明十三陵由河北省昌平县划归北京市园林局。

1957年:北京市人民政府公布十三陵为北京市第一批重点古建文物保护单位。5月,打开定陵地下玄宫,出土文物近3000件

1958年:文化部文物局批准成立定陵博物馆。

1959年:10月,定陵正式对外开放(隶属北京市文化局)

1961年:国务院公布十三陵为第一批全国重点文物保护单位。

1961年至90年代:修复工作进行,其余陵墓陆续开放

1987年:04月,修缮昭陵工程开工;1992年竣工。

1995年:05月,修缮献陵工程竣工;7月,神路二期工程竣工;12月“明十三陵博物馆”成立。

2003年:07月3日,经联合国教科文组织审议,明十三陵列入《世界遗产名录》。

2001年起,昌平区在已修缮部分陵寝的基础之上,投资上亿元开始了又一轮的大规模修缮,先后修缮了德陵、康陵、庆陵、泰陵、茂陵,到2013年初,最后一座残陵裕陵修缮完工。2013年1月1日起,十三陵特区办事处将永陵、康陵、茂陵、泰陵、德陵、庆陵6座陵寝对外开放,但不接待散客。

画廊

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载