欧阳修

生平

早年经历

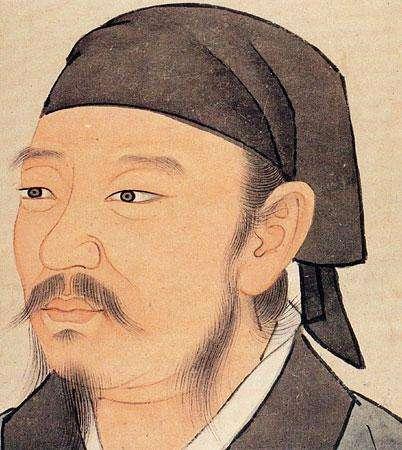

清代《晩笑堂竹庄画传》中欧阳脩像

欧阳修父亲欧阳观,今江西吉安人,担任判官、推官等小官,母亲郑氏。北宋景德四年(1007年),欧阳修生于绵州(今四川绵阳)。

大中祥符三年(1010年),欧阳观去世,年仅4岁欧阳修与母亲郑氏相依为命,前往湖北随州投奔欧阳修的叔叔欧阳晔。欧阳晔在随州任推官二十五年,为人正直,尤以廉洁自恃,其为人对年幼的欧阳修产生了重要影响。欧阳晔家不是很富裕,好在郑氏出身江南名门望族,知书识理,是受过教育的大家闺秀,用荻秆(芦杆当笔)在沙地上教欧阳修读书写字(画荻教子) 。欧阳晔也不时关怀,总算没有让童年的欧阳修失去基本的教育。

欧阳修十岁时,从随州大姓李氏家中得到唐代诗人韩愈的《昌黎先生文集》六卷,甚爱其文,手不释卷,这为日后的诗文革新运动播下了种子。

科举之路

天圣元年(1023年),欧阳修在随州参加解试(地方初试),因文章没有押韵而落第;天圣四年(1026年),终于在随州通过解试,有资格参加省试(京城考试)。翌年,由随州荐往礼部参加省试,落第。

欧阳修把作品送呈学者胥偃,大受赏识,进入胥偃门下,后来胥偃上京赴任,送欧阳修入京。天圣七年(1029年),由胥偃保举,欧阳修就试于开封府国子监,该年秋天,欧阳修参加了国子监的解试,在国子学的广文馆试、国学解试中均获第一名,成为监元和解元,又在第二年的礼部省试中再获第一,成为省元。

天圣八年(1030年),欧阳修参与由仁宗主持的殿试在崇政殿举行,唱十四名,位列二甲进士及第。据欧阳修同乡时任主考官晏殊后来回忆,他未能夺魁,主要是锋芒过露,众考官欲挫其锐气,促其成才。

欧阳修与同僚书信真迹

步入官场

欧阳修

高中后,欧阳修被授任将仕郎,试秘书省校书郎,充任(洛阳)留守推官,开始政治生涯。金榜题名的同时,他也迎来了洞房花烛。欧阳修刚一中进士,就被恩师胥偃定为女婿。天圣九年(1031年)三月,欧阳修抵达洛阳,与梅尧臣、尹洙结为至交,互相切磋诗文。同年,在东武县迎娶妻子胥氏 。

当时他的上司为吴越忠懿王钱俶之子、留守钱惟演。钱惟演厚待欧阳修等青年才俊,不但很少让这些年轻文人承担琐碎的行政事务,还公然支持他吃喝玩乐。而这些青年才俊在吃喝玩乐之余,也会吟诗作赋。当时文坛上流行华丽工整的骈文,欧阳修等人不满于骈文的卑靡拘谨,而是凭借自己丰富的学识,以效法先秦两汉的古人为手段,力图打破当时陈腐的文风,推行“古文”。在钱惟演的支持下,欧阳修等人有了充分的时间去琢磨古文创作。

后来,钱惟演政治失意,被迫离开洛阳,由名臣王曙接任。王曙管束部下严格,不满于这些人的散漫。有一天,王曙把欧阳修等人集中起来,严厉地教导他们说:“你们看寇莱公(寇凖)这样的人,尚且因为耽于享乐而被贬官,何况你们这些人在才能上比不了寇莱公,怎么还敢这样呢?”欧阳修却反驳:“寇莱公后来之所以倒霉,不是因为耽于享乐,而是因为一把年纪了还不知道退隐。”王曙听后,默然无语。

仕途崎岖

明道二年(1033年),夫人胥氏去世。景祐元年(1034年),欧阳修被召试学士院,授官宣德郎,回京任馆阁校勘,参与编修《崇文总目》。

宋仁宗时,北宋王朝积贫积弱的弊病开始显现,贫富差距拉大,社会矛盾日益突出。景祐三年(1036年),与欧阳修交往颇深的范仲淹着手呼吁改革,他把社会问题归咎为腐败,而欧阳修看得更深刻,认为冗官冗员才是根本问题。最终,范仲淹的改革冒犯了,受到了打击,被贬饶州。欧阳修作为范仲淹一派也受牵连,被贬为夷陵(今湖北宜昌)县令。

康定元年(1040年),欧阳修被召回京,复任馆阁校勘,编修《崇文总目》,后奉命知谏院。

庆历三年(1043年),出任右正言、知制诰。当时,范仲淹、韩琦、富弼等人推行“庆历新政”,欧阳修参与革新,成为革新派干将,提出改革吏治、军事、贡举法等主张。但在守旧派的阻挠下,新政又遭失败。

庆历五年(1045年),范、韩、富等相继被贬,欧阳修上书分辩,因被贬知滁州(今安徽滁州),后又改知扬州、颍州(今安徽阜阳)、应天府(今河南商丘)等地。

在滁州,欧阳修写下了不朽名篇《醉翁亭记》,古文艺术达到成熟。他依旧保持轻松慵懒的态度,为政“宽简”,使得官民称便。但就是在这样的执政方针下,滁州反而被治理得井井有条。

皇祐元年(1049年)回朝,先后任翰林学士、史馆修撰等职。

皇祐四年(1052年)其母郑氏逝世,翌年归葬其父母于吉州。

至和元年(1054年)八月,欧阳修又遭诬陷被贬。命令刚刚下达,仁宗就后悔了,等欧阳修上朝辞行时,仁宗亲口挽留:“别去同州了,留下来修《唐书》吧。”于是,欧阳修以翰林学士留朝,开始修撰史书。与宋祁同修《新唐书》,又自修《五代史记》(即《新五代史》)。

主考礼部

嘉祐二年(1057年)二月,欧阳修担任礼部贡举的主考官,以翰林学士身份主持进士考试,提倡平实文风,录取苏轼、苏辙、曾巩等人,对北宋文风转变有很大影响。

当时有个文学派别“太学体”,领袖刘几是一名太学生,最大的特长就是常玩弄古书里的生僻字词。欧阳修的古文向来是通达平易的,最反对“太学体”的文风。批阅试卷时,欧阳修看到一份试卷,开头写道:“天地轧,万物茁,圣人发。”用字看似古奥,其实很别扭,意思无非是说,天地交合,万物产生,然后圣人就出来了。欧阳修便就着他的韵脚,风趣而又犀利地续道:“秀才剌,试官刷!”意思是这秀才学问不行,试官不会录取!

在这次考试中,欧阳修也看到一份较好的答卷,文章语言流畅,说理透彻。欧阳修估计是自己学生曾巩的,这种文风需要鼓励,但毕竟是“自己人”,不好取第一,就把这份卷子取成第二。结果试卷拆封后,才发现这份卷子的作者是苏轼。与苏轼一同被欧阳修录取的,还有他的弟弟苏辙,以及北宋文坛上的一批重要人物。欧阳修以其卓越的识人之明,为北宋及整个中国文学史做了一份突出的贡献。

苏轼考中进士后,给欧阳修写了一封感谢信。欧阳修称赞苏轼文章写得好,说读着他的信,“不觉汗出”,感觉自己也该避让这后生三分。他对苏轼奖掖有加,苏轼也没有辜负欧阳修的期许,最终成为继欧阳修之后的又一位文化巨人。欧阳修晚年,还经常拿出自己年轻时写的文章来修改。夫人心疼地规劝道:“这么大岁数了,还费这个心。难道还是小孩子,怕先生骂你吗?”欧阳修笑道:“不怕先生骂,却怕后生笑。”这种文学史意识和认真的态度,成就了一代文学巨匠。

放榜的时候,那些写“太学体”而自高自大的考生发现自己居然没有被取中,纷纷闹事,甚至有人说要到街上截住欧阳修痛打。但仁宗充分相信欧阳修的人品和判断力,给予了他极大的支持。北宋文风自此一振,就连“太学体”的领袖刘几,也更名刘辉,重新参加考试,并获取了功名。

嘉祐三年(1058年)六月,欧阳修以翰林学士身份兼龙图阁学士、权知开封府。

执政

嘉祐五年(1060年),欧阳修上呈《新唐书》,升为枢密副使,自此直至治平三年(1066年),与韩琦、富弼一同主政,这是欧阳修生平首次肩负执政重任,也是北宋中期政治最平静的时期。欧阳修作风以稳健为主。

嘉祐六年(1061年),出任参知政事(副相),掌政期间,整顿行政效率,整理当年吕夷简制定的行政则例。后来富弼与韩琦、欧阳修二人,因作风不同而不和。

嘉祐八年(1063年),宋仁宗驾崩,遗命欧阳修与韩琦辅佐其过继的侄儿宋英宗。欧阳修支持英宗追尊生父濮王赵允让,称之为“皇考”,引起“濮议”之争。大多数大臣如司马光、吕公著等,认为英宗已过继给仁宗,应称生父为“皇伯”,批评欧阳修是罪魁祸首,欧阳修亦竭力辩护,主张应考虑亲情。

欧阳修自知在朝中已孤立,请求外任,但不获准。当时从舅薛宗孺与欧阳修有私怨,治平四年(1067年),扬言欧阳修与媳妇吴氏有暧昧。因指控严重,欧阳修立即杜门不出,上奏章辩明真相,一时朝中竟无大臣为他辩解,欧阳修当日提拔的言官也倒戈相向。指控不大可能属实,因夫人薛氏治家甚严。宋神宗不信指控,断定本无其事。但欧阳修毕竟已声名受损,政治上已无领导力量,朝廷终于让他外放,任亳州知州。

晚年生活

宋神宗熙宁二年(1069年),王安石实行新法。欧阳修对青苗法有所批评,不予赞同,不加实施。

熙宁三年(1070年),神宗有意再起用欧阳修,除任检校太保、宣徽南院使等职,但王安石反对,欧阳修自己亦坚决推辞,神宗让他改任蔡州知州(今河南汝南县)。此年改号“六一居士”。

欧阳修晚年多病,身患眼疾、齿疾,手足不便,熙宁四年(1071年)六月,获准告老,以观文殿学士、太子少师致仕,隐居颖州(今安徽阜阳)。

熙宁五年闰七月二十三日(1072年9月22日),欧阳修在家中逝世,享年六十六岁。八月,获赠太子太师。熙宁七年(1074年)八月,获赐谥号“文忠”。

熙宁八年(1075年)九月,安葬于开封府新郑县旌贤乡。

元丰三年(1080年)十二月,特赠太尉。元丰八年(1085年)十一月,加赠太师,追封康国公。绍圣三年(1096年)五月,再追封兖国公。崇宁三年(1104年),改封秦国公。政和三年(1114年),改封楚国公。

主要思想

政治

欧阳修重视礼乐,认为礼乐荒废是五代速亡的原因。

政务方面,欧阳修本于儒家思想,治术以宽简为原则,减少扰民,政见由激烈转为温和,由改革而转为保守,主张缓进而非激烈的改革,与王安石有异。

欧阳修注重吏治,用人才必须改良考绩制度,主张设立按察使,纠察不称职官员。

历代王朝,欧阳修以尧、舜、夏、商、周、秦、汉、晋、隋、唐为正统,反对汉代以来流行的“五德终始”朝代循环说。

欧阳修同情贫困的百姓,怒斥社会上的不公平现象,批评当时冗兵过多,皆不劳而食,游手好闲;地主则兼并田地,使佃农难以维生,纷纷举债,以致贫者愈贫,富者愈富;官府力役征派过重,稍有一二顷田地的小农都要承担,延误农时,官吏更乘机勒索受贿,以农民弃田逃亡。

欧阳修主张朝廷财政上必须量入为出,不可巧立名目征敛,并要为荒年留下储备。

处世

欧阳修为人宽宏大量,有远见,他主张人本主义的“不朽”论,源自《左传》立德、立言、立功的传统。

他最重视忠君之心,其次是父子之情,宣扬士大夫气节,敬仰以身殉国、保存节义的志士,在《新五代史》开创〈死节传〉加以表扬;书法方面,则特别钦佩为唐朝殉国的颜真卿。

欧阳修对形而上学不感兴趣,认为“理”只是社会和人事中的原则,万物各有其理,而没有终极的“理”;性无善恶,谈论人性善恶并无意义,“性非学者之所急”,并不关注“道德性命”之类的理学问题,拒绝开拓儒学“内圣”的领域。

自然知识方面,欧阳修认为自然之理不重要,圣人不关心,毋须探究,这方面不如稍后的沈括。

宗教

欧阳修可能是个不可知论者,并没有显著的信仰,其抱定理性主义,怀疑祈神之说,虽也曾写作祈雨、祈晴或者祭祀神灵的文章,几乎都是顺应民意而为罢了。

欧阳修坚决排佛,认为佛教伤害民俗,为了振兴儒学,重修“礼义”,必须排斥佛教,许多僧尼只为不劳而食而出家,浪费民财。他谋求儒家的进步,开创新理想,以礼义超越佛教。虽则反佛,他与有学问,能作诗文的僧人也有来往,还希望他们还俗。

至于道教,欧阳修不信神仙之说,但认为道教为害不大。就算是儒家学说,他连用儒家的《易经》占卜也觉得不太可信,对民间的看相和算命,将信将疑,但亦没有完全否定。他有时相信阴德之说,相信报应于子孙,有时又觉得因果报应说讲不通,人生祸福,世事变迁,只可归于天命。

主要成就

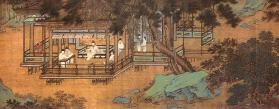

明代仇英《醉翁亭》

文章

欧阳修的文章学习自韩愈和李翱,10岁时偶然觅得韩愈文集,读后大为叹服,苦心钻研,但他不主张模彷韩愈的怪僻,认为应自然地写作。风格上,欧阳修散文议论清晰,通俗易懂,平易疏畅,委曲婉转,抑扬有致,情韵优美,纾余含蓄,得古文阴柔之美。行文则平易而自然流畅,避免了韩愈尚奇好异的作风。其书信如〈上范司谏书〉、〈与高司谏书〉,文辞恳切动人,令人信服,在宋代无出其右。

欧阳修散文善用助词与连接词,如句首的“夫”、“惟”、“然”,句末的“也”、“矣”等,使句子脉络清晰,更有条理。〈醉翁亭记〉使用21个“也”字,语言精练,结构严谨,平易简约,自成一体,到处传写,“为之纸贵”。其议论文如〈朋党论〉结构严谨,论证独特;《新五代史》部分源自《旧五代史》,欧阳修把骈偶句子和四六句式,改为古文散句,使文风简洁,节奏起伏曲折,错落有致。

欧阳修片刻不忘写作,灵感常在“马上、枕上、厕上”出现,完成作品往往再三修改,写作态度甚为认真,精益求精。欧阳修重古文而不废骈文,所写骈文甚获好评,为天子起草的诏令,都用骈文写成,对擅长西崑体骈文的杨亿也很赞赏。

诗词

欧阳修诗歌今存古诗359首,近体诗470首,诗风平和宁静,平易流畅,题材广泛,以文为诗,手法新颖,使诗风变为平易清新,为宋诗奠下基础,绝句〈远山〉可代表他的风格:

欧阳修尝试“以文为诗”,在诗歌格律下像散文那样畅所欲言,为王安石、苏轼等人奠定了基础。李、杜二家,欧阳修较重视李白,称誉当世梅尧臣和苏舜钦的诗歌,二人因而著名。欧阳修不赞成西崑体诗歌,提倡古诗,其古诗大受苏轼、王安石赞誉,认为可与李白比美。

欧阳修词的成就不如古文、诗歌,毁誉参半,只是承上启下的过渡人物,上承冯延巳的深挚,下启苏辙的疏俊、秦观的深婉,词风婉转而抑扬顿挫,风度雍容华贵,但个性不甚分明,词风与冯延巳、晏殊极相似,不脱花间派的风格。有些词吸收民歌腔调与辞汇,也有新意,如歌咏颖州西湖的联章组词〈采桑子〉,受“定格联章”的民间曲子影响。部分欧词有豪宕深挚的一面,王国维称赞其〈玉楼春〉“人生自是有情痴,此恨不关风与月”,“于豪放中有沉着之致”。

古文运动

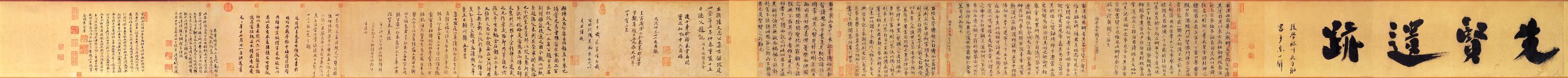

元代赵孟頫行书欧阳修《秋声赋》

欧阳修文学上最重要的贡献,是倡导和发展古文,承前启后,一手领导宋代古文运动。

在理论上,欧阳修跟韩愈一样,认为“道”重于“文”,影响宋代文学理论。他成功改革唐末五代以来内容空洞、风格浮艳艰涩的文风,改换风俗,确立重道重文的观念,使古文复兴,在改革文学方面,成就较韩愈、柳宗元时代更普遍和透彻。

石介、孙复等人在太学讲学,已经使治学者多作古文。嘉祐二年(1057年),欧阳修主持贡举,主试进士,改变科举取士的标准,重视古文的体裁与议论的内容,取录曾巩、苏轼苏辙兄弟。起初士人猛烈反对欧阳修所主张的文体,但欧阳修不顾批评,坚决倡导,又特别提拔苏洵与王安石。士人见考试标准改变,欧阳修提拔的人都仕途得意,于是逐渐接受,群起仿效,从此文体开始大变,古文风行。

欧阳修身为文坛领袖,热心指正与提拔后学,他自己及所提拔的五人,即占唐宋八大家中六家,唐宋八大家的散文系统由此建立。欧阳修同时批评矫枉过正的古文,即险怪奇涩的“太学体”古文,使明快达意的古文成为主流的文体。他开创古文平易流畅的风格,后世不少古文家承继和发展这种风格,形成古文的阴柔派。

文学批评

欧阳修撰《六一诗话》,记述诗坛轶事,首创“诗话”的著述形式,是文学史上第一个写诗话的人,司马光、刘攽等当世士大夫俱加仿效,司马光并明言其诗话是“续”欧阳修之作。《六一诗话》摆脱了严肃文论的束缚,扩阔了批评的领域,使诗话发展成中国文学批评的主要形式。

辞赋

宋代中期以前的辞赋,只是应试的官样文章,以四六为句式,以繁缛工整为风格,可说到了山穷水尽的地步。欧阳修为辞赋开辟新道路,其作品着重气韵,吟咏性情,摆脱过往格律的羁绊,并不炫耀富丽寄巧的辞句;名作〈秋声赋〉文辞精炼,声调铿锵,布局紧凑,不拘格律,有声有色,与苏轼《赤壁赋》同样流传久远,家喻户晓,辞赋自此放宽排偶对仗的约束,夹用散文句式,形成文赋的新体裁。

史学

欧阳修编纂《新唐书》及《新五代史》,二书都列为正史,并创立新体例。嘉祐四年(1059年),他任史馆修撰,主张史馆应该独立,不受君主支配,毋须避讳。目录学方面,他参与编著《崇文总目》。此外,他和苏洵并以修家谱著名,一直到20世纪前期,中国人家谱格式所采范本,非欧即苏,别无他法。这是欧阳修对社会史的一大贡献。

新唐书

欧阳修编纂《新唐书》,负责撰纪、志和表,列传部分则由宋祁完成。

《新唐书》文笔较《旧唐书》活泼,志、表亦较优胜,其中《宰相世系表》最为重要,保存了唐代世家大族的系谱。但《新唐书》删去唐代的骈体诏令,也删去若干史料,以简洁为贵,材料实不及旧书丰富,失诸过简,并用春秋笔法加以褒贬,后来许多史家如章学诚,都不赞成这种写法。司马光编撰的《资治通鉴》中,唐代部分几乎全用《旧唐书》而不采《新唐书》。

新五代史

景祐三年至皇祐五年(1036-1053年)这18年间,欧阳修私下编纂《五代史记》74卷,后世称为《新五代史》。景祐三年(1036年)欧阳修与尹洙同在洛阳,合作写作《十国志》,并商议写成五代史,但庆历七年(1047年)尹洙去世,结果由欧阳修独自完成。

欧阳修采用春秋笔法,并效法《史记》,文中多寄寓褒贬,论赞(传末议论)以“呜呼”起辞,抒发感慨与评价。《五代史记》与《旧五代史》不同,并非各朝的断代史,而是打通五代,同编入一部本纪,另增加了《旧五代史》所无的〈死节传〉、〈死事传〉、〈一行传〉、〈唐六臣传〉、〈义儿传〉、〈伶儿传〉及〈宦者传〉。部分篇目如“死节”、“死事”,为后来正史援例采取。语言上,《五代史记》以古文撰写,化《旧五代史》的繁琐冗长为简洁,从此中国史书写法一变。

唐代以后,正史都是官修,唯有《新五代史》是例外。欧阳修毕生没有公开《五代史记》,过世后一个月,《五代史记》方上呈宋神宗,地位自此凌驾《旧五代史》。泰和七年(1207年),金国下令删去《旧五代史》,自此官方史书仅用《新五代史》,《旧五代史》因而散逸,清代学者则一般较重视《旧五代史》而轻视《新五代史》。二书之优劣,学者意见不一,《新五代史》较能反映五代的时代特点,表现重要事件的因果关系;但却改写了原有史料,而且过于简略,分量不及《旧五代史》的一半,志、表也过于简单。

欧阳修给弟子徐无党讲解《五代史记》,其意见徐无党记录下来,写成《五代史记》的注释,共204条,主要阐述写作意图、体例,以及对原文的训诂,但清代学者对此注评价不高。此外,清代彭元瑞、刘凤诰都曾注解《五代史记》。

金石学

〈集古录跋〉,1064年。今收藏于台北故宫博物院

欧阳修是金石学的开山始祖,是中国历来广泛收集拓片的第一人。

庆历五年(1145年),欧阳修调到北方真定府,开始有系统收集碑铭拓片。欧阳修之前,没有人留意散落各地的碑铭,欧阳修首次有系统地加以搜集,共得拓片一千多件,其中六成出于唐代。

欧阳修欣赏碑铭的书法,于嘉祐七年(1062年)编纂《集古录》,成为考古学上的巨著,他为400多件拓片撰写跋尾,编成《集古录跋尾》10卷。他指出拓片的史学价值,举例说明碑文可以考正史事,校正史籍阙漏。

受欧阳修影响,中国士大夫开始留意碑铭及青铜器等古器物。

经学

经学上,欧阳修开创自由讨论的风气,解放思想。

自汉至宋初,经学不许脱离注疏,宋初科举亦限定用官方注疏。欧阳修经学无师自通,破除章句注疏的束缚,大胆主张自由讨论,从经文本身寻求经旨大义,据经义而不据注疏。

自汉至宋初,经学未尝大变,至欧阳修始一大变。他认为五经最有文采,主张用春秋大义评论历史,尽信《春秋》经而不尽信三传,九经中唯独不尽信《周礼》。欧阳修认为《易经》“十翼”全都不是孔子所作,是中国经学史上提出十翼皆非孔子所作的第一人。他反对以《易经》占筮,要破除迷信,又主张删去注疏中的谶纬部分,其易学持无神论观点,认为64卦都是说明人事,反对天人感应的说法将易经神秘化,影响后世易学中义理学派的形成。

著作

宋本《欧阳文忠公集》书影,日本国宝

欧阳修著作等身,有《居士集》50卷、《易童子问》3卷、《外制集》3卷、《内制集》8卷、《奏议集》18卷、《四六集》7卷、《集古录跋尾》10卷等。

景祐元年(1034年),欧阳修写成《洛阳牡丹记》,论述牡丹的品种与培植,与洛阳人赏花盛况,是现存最早专记花卉的花谱;影响所及,宋代其他士人亦争先撰写花谱。

《归田录》及《六一诗话》是欧阳修晚年最后的著作,都属笔记小说体裁,是他古文造诣登峰造极之作。《归田录》记载了许多官员的逸事传闻,以资谈助;《六一诗话》内容则以轶事及对诗歌的评论为主,只言片语,趣味盎然。

文集

欧阳修自己编纂文集《居士集》50卷,过世后,出现诸多版本的文集。南宋时周必大编《欧阳文忠公集》,共153卷,把未曾编入《居士集》的作品,结集为《居士外集》25卷。此《欧阳文忠公集》成为中国日后各版本的祖本。周必大儿子周纶得到欧阳家的传本,增补重刊《欧阳文忠公集》。诸本中此本最可信赖,独有欧阳修所撰的96封书信,孤本今藏于日本天理图书馆,指定为日本国宝。至于中华书局的点校本《欧阳修全集》,文章编排违背了欧阳修编《居士集》的初衷本意,并非佳本。

地位

中国

政治上,欧阳修晚年是三朝元老、一代名臣,政治领袖,誉满天下,后人传说他已升仙界。他参加庆历新政,反击,胆色才学,名震一时,颇能鼓励士气,许多士大夫随之而起,以他为榜样。他提拔许多后进人才,“名卿贤士,出修门下者甚众”(《续资治通鉴长编》),许多大臣名士如吕公著、司马光、王安石,都受他提拔。过世时,宋朝士人不分政见,都叹息流泪,跟欧阳修有过来往和仰慕他的士大夫,更为难过,“天下之无贤不肖,且犹为涕泣而歔欷,而况朝士大夫平昔游从,又予心之所向慕而瞻依。”(王安石语)

欧阳修最能代表北宋中期士大夫活跃和开创的精神,“特别具有代表性”,是各方面领袖的良师益友,在诗歌、散文、史学、经学、考古各方面,“都留下了划时代的业绩”,堪称全才,“一代儒宗”(曾慥语),使宋代学风一变。他受苏洵父子推为孔、孟、荀子、扬雄、韩愈之后第一人,几乎尊为道统。学术界一般认为,政治上文化上,欧阳修俱属当世最高领袖,钱锺书指出欧阳修是“当时公认的文坛领袖”;日本汉学家吉川幸次郎说:“他在学问文章方面的名声,以及在政治上的地位影响,与日俱增,至于众莫能及的地步。……不但在政治上,在文化上也是当代最高的领袖人物。”德国汉学家陶德文(Rolf Trauzettel)指出欧阳修“以其多方面的才华鹤立于同时代的文人中,……其光华始终超越群星。”史家刘子健则称他为“盖世名臣”。

欧阳修在生时,其散文已享有最高声誉。王安石赞扬欧阳修古文如江河、如日星,苏轼赞扬欧文简洁含蓄,世人欣然接受,“天下翕然师尊之”,群起加以尊崇。《新五代史》后人视为古文写作典范,如清初钱谦益即学于此书;〈醉翁亭记〉人人皆知,是中国史上最著名的散文之一。文学史家宇文所安认为,欧阳修的渊博和睿智,可与英语文学中的塞缪尔·约翰逊相提并论。

理学家则不太佩服欧阳修,最不能赞同的是欧阳修不谈“(人)性”,又批评他的词和私生活,认为是“戏谑放浪”,应该贬斥;学术上又觉得他不够精当深入,不足以代表道统,只颂扬他的古文。元代所修《宋史》及清初的《宋元学案》,受理学的影响,把欧阳修的领导地位贬低许多。由于欧阳修为宋诗奠基,后世独尊唐诗而看不起宋诗的人也特别贬抑欧阳修,如清初贺裳说欧阳修“有功于文,有罪于诗”。个别学者否定欧阳修在诗文改革的领导地位,此说未得其他学者认同。

日本

江户时代,日本汉学家崇尚欧阳修的文章,推崇为汉文文章模范,如伊藤仁斋、皆川淇园(日语:皆川淇園)等。皆川淇园并校勘与刊印首部和刻本欧阳修文集,使欧阳修文章更为流行。

纪念

庆历八年(1048年)欧阳修知扬州时,在城外西北山上兴建平山堂,作为休憩与会友之所。后世士人仰慕欧阳修的大名,宋、明、清历朝都一再重建平山堂,成为扬州著名古迹,清代平山堂附有书院和欧阳修祠堂。

欧阳修赐葬于河南新郑,墓前建有陵园,碑石林立,肃穆庄重,是历代士人凭吊欧阳修的地方,21世纪初成为全国重点文物保护单位。

1997年,欧阳修故乡永丰县建成欧阳修纪念馆,附有古典园林。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}