揭秘:巨鹿之战中项羽如何击败王翦的孙子王离

不得不说,项羽在军事方面是有天赋的,只不过如果他想真正成为统帅的话,还需要有个有战略眼光的“参谋长”来辅助。在他后来走向巅峰的过程中,的确也有这样的人物辅助。熟悉楚汉相争这段历史的朋友,也应该猜到是谁了,他就是范增。事实上力劝项梁不要自己称王,而是扶植更具号召力和正统性的“楚怀王”的,也是这个睿智的老人。说到这里,想起了前面行文当中的一个错误。项梁正式拥立楚怀王,应该是在“薛”县会盟楚地义军时。在此之前,他都还是打着张楚的旗号,去火并彭城方面所拥立的“王”(所以不能过分相信自己的记忆)。

作为先锋的项羽,应该还是很称职的。在追击秦军的过程中,西河济平原的“城阳”(山东甄城)、濮阳都先后成为了楚军的攻击目标。只不过黄河南岸的“濮阳”城作为当年的卫都,城池比较坚固(并引黄河水护城),项羽在外围取胜后,并没有能够攻入城中。相比之下,据守城阳的秦军和百姓,结果就要悲壮的多,又一次的成为了项羽的对象。从后来的攻击路线来看,项羽和刘邦的这支先锋部队,并没有很明确的战略任务(略地),更象是一支锐气十足的奇兵,用来流动打击各个据点的秦军。在濮阳城外,未能破城的项、刘二人,接下来又向南渡过济水,攻击那个具有重要战略意义的“定陶”(陶邑)。

不过作为秦人最早在东部的据点,陶邑的防御级别也不比濮阳城低,项羽的这次攻击同样未能得手。事实上就象我刚才说的那样,项羽这支先头部队,并没有很明确的战略目标,只是在寻机和秦军接战,以为后面的主力部队试探秦军的虚实。因此攻击定陶未能得手后的项羽、刘邦,接下来又向西渗透到中原腹地,去攻击秦军占据的“雍丘”了(河南杞县)。总的来说,项羽的攻击范围,都是当年的魏地。并不能说楚军就是活雷锋,在帮着短命的魏国复国,作为已经成为抗秦中坚的楚军来说,他们在自江东一直向北,控制整个泗上地区后,也需要扩张自己的东西纵深了。

项羽剧照

作为配角的项羽、刘邦,固然可以比较随性的选择自己的攻击目标。但作为亲率主力的项梁,就必须从战略的角度来制定自己的攻击方案了。从地理位置上看,菏、济两水相交之处的“定陶”,是以泗上地区为后方的楚军,向西扩张的桥头堡。在此之前,楚军已经占据了菏水的另一头(与泗水交点附近的“亢父”),稳定了自己的防线。所以从东阿出发的楚军主力,并没有把占领整个西河济平原作为目标,去攻击秦军在此的重镇“濮阳”,而是向南把陶邑作为了主攻目标。

经过项羽和刘邦的试探性攻击,以及在东阿所取得的战果。项梁有理由相信,现在的楚军已经可以转入战略进攻阶段了。如果为了自己的这次攻击更加保险,楚军应该联合背后的齐军,来共同完成这次攻击的。事实上楚军方面,也的确通知了齐军。以楚军刚刚援助的齐军的情况来看,齐军似乎没有理由不与之同仇敌忾。问题是和陈胜身死之后留出权力真空一样,齐王在临济城下的身死,也让齐地陷入了一场“王”的争夺战。在形势未明的情况下,项梁并不想过早的对齐人内部政治斗争结果,作出判断。既然楚国在齐国的王位之争中,暂时保持模棱两可的中立态度,那么本来“攘外必先安内”的原则,时下的齐人,也对继续和秦军下面PK兴趣不大了,虽然目前的形势,看起来是那么有利。

其实无论是政治博弈,还是战争,盟友的数量与质量,并不是决定结果的主要因素。最终的结果,还是要取决于联盟中的主力,是否有独立对抗对手的力量。这就好像德国人从来就没指望过意大利人,能够帮他们独挡一面;而加起来的总实力,并不弱于秦国的关东六国,最终却被秦国各个击破一样(两个二流国家的联合体,是对抗不过一个一流国家的)。就项梁所聚集的楚地义军来说,现在已经有了足够的资源与信心,独力对抗东征的秦军。因此在没有得到齐军支援的情况下,项梁还是率领楚军主力,发起了“定陶之战”。正如我们刚才分析的那样,这是一个步步为营的选择,在战略上并不算冒进。

最初的战局,是朝着有利于楚军的方向发展的。秦军在外围被楚军击败后,龟缩进了城防坚固的定陶城中。连续的胜利,让楚军对于拿下定陶城充满了信心。项梁甚至没有召回正在西面作战的项羽、刘邦。从战术安排上来看,也并不是要把所有部队都用来主攻,分配一部分力量,去警戒外围,防止对方增援也是正确的作法。问题是,项羽在中原腹地的攻击行为,更象是一次完全独立的自由发挥,并没有与定陶城下的楚军主力行动,相互协调。不过在战术结果上,项羽倒是取得了不小的战果,在攻击雍丘的战役中,大败守军的他,甚至斩获了这支秦军的主将“李由”(丞相李斯的儿子)。受到这一系列胜利鼓舞的项羽,对自己独立作战的能力,也更加有信心了。雍丘东面的 “外黄”(河南民权县),而不是楚军主力正在攻击的“定陶”,成为了项羽的下一个目标。

相信在主力由“薛”县出发,攻击前进之时,项梁肯定就自己所积蓄的资源,与章邯所率领的秦军主力之间,做出过比较。在感觉到有足够的本钱时,才发起的东阿、定陶之战。问题是,秦军方面的情况也是在动态变化的。当前线遭遇到楚军强力反攻之时,如果要想挽回战局,就必须得到有利的支援。尽管帝国的内部,现在正处在权力交接的不稳定期,但东线战场失利,对帝国来说意味着什么,相信谁都清楚。因此在定陶守军苦苦支撑的同时,秦人也在自己的控制区(特别是关中)进行紧急动员。加上一年前章邯东征,所征调补充的秦军,秦人的这两次动员,可以说是拿出了自己的全部家底。而最终的的战役结果,也的确如秦人所愿,发生了逆转。在章邯(并不在定陶,而在濮阳待援)的率领之下,帝国的援军对定陶城下的楚军发起了总攻。项梁和他的楚军主力,显然低估了秦军的潜力,并且自己和项羽所取得的一系列胜利,也不可避免让自己滋生了轻的思想。在战场之上,决策失误往往是要用生命来付出代价的。而这一次以生命为代价的,就是项梁本人。

回头再说说项羽,对于他来说,超人的勇气应该是他成功的一大秘诀。在得知项梁兵败身死之后,他甚至没有马上想到后撤,以避秦军锋芒,而是转而由外黄出发,向西北方向挺进,去攻击更加深入对手腹地的“陈留”(开封东南,鸿沟东岸)。不得不说,这是一个非常规的举动。也许作为一名冲锋陷阵的军人,需要这样的勇往直前的勇气,但从战略战术的角度看,这实在不是什么好主意。

现在该我们的另一位领衔主演沛公“刘邦”来发挥作用了。相信在之前的军事行动中,项羽的攻击力,才是胜利的保障。但在面临战略决择时,刘邦显然就要成熟的多。二人开会的结果,还是理智战胜了冲动,楚军这支建制完整,并且在攻击中不断壮大的军事力量,开始沿睢水,向东南方向退却,并最终在睢水东岸的“砀县”(刘邦驻军)、泗水边上的“彭城”(项羽驻军)布下了防线。假使秦军下一步以楚地为攻击目标的话,那么彭城、砀县一线就会变成东楚军逐级抵抗的第一线,就象当年宋、楚两国在此胶着那样。如果失败的话,那么以楚都“盱台”为核心的淮河防线,就该发挥作用了。

秦末军事博弈图2依照一般规律,当一个政治集团的领袖遇到不幸时,这个集团内部势必会有混乱的现象产生(只不过规模大小不同)。而这种时候,往往就是你的敌人,所等待的战术机会。从整个秦末的形势来看,秦始皇驾崩的机会,就为陈胜的起事创造了机会;而援助魏国的齐王阵亡,也让齐人的注意力,转移到最高权力之争,以至于没有参与“东阿之战”。至于说这次项梁的阵亡,对于刚刚夺得楚地“正统”地位的东楚军来说,也同样面临内部结构调整的问题。而这个时候,最让人担心的问题,就是秦军会乘势追击。如果是那样的话,楚军很有可能需要退回到江淮了。

幸运的是,定陶之战有胜利,让秦军产生了误判,即楚地义军暂时已经不足为患了。从客观的角度来看,产生这种影响也属正常。毕竟在秦军的连续攻击下,陈胜和项梁都已被攻杀,而中原腹地也已经在秦人控制之下了。帝国的战略家们有理由相信,在经历过如此重大打击之后,楚地,包括齐地的那些机会主义者们,不会再主动对秦人发动大规则进攻了。

如果说战国诸侯当中,有哪个诸侯国给秦人的影响最为深刻,那一定是赵国了。这个战国后期的抗秦中坚,曾经让秦国付出了惨痛的代价。至于楚国,尽管他们在最后的抵抗中,也曾经在一次战役中,打退了秦军的第一次进攻,但在秦人看来,赵人的韧性和战斗力,才是最值得警惕的。换句话说,秦人绝对不希望,自己纠缠于楚、齐两国的纵深之时,让赵人抄了自己的后路。因此在灭掉了魏国,击溃了齐、楚两国主力后,秦人决定把重心放到河北平原,去解决掉赵国的问题了。

秦人对于赵地的重视,从他们的兵力调配上也可以看出。在章邯所带领的秦军主力,与楚军纠缠于河、济之南时,秦国就已经着手抽调他们最后一支机动力量,向东移动,以伺机攻入河北平原了。在战争刚刚开始时,我们就已经分析了,没有预料到内部会出问题的帝国,把他的主要军事力量分成了南北两路,一路越过五岭,去实现始皇陛下南到大海的帝国梦;另一路则集结于上郡、云中、九原,以对抗北面的匈奴人。

用来征服南越的这支大军,是肯定不能指望的了。其实也不能怪赵佗他们不“爱国”,就这支南征大军的成份来说,本来就是以那些六国故地之民为主(赵佗本人是赵国人)。在帝国还拥有强大的控制力之时,他们当然会愿意凭借战功来获得体制内的政治地位。但在帝国本身遇到大麻烦,并面临崩溃时,这种依靠强制力建立起来的“忠诚”,就不那么可靠了。相比之下,秦人用来防御北部威胁的军队,成分要“纯洁”的多。在观察到匈奴方面并没有与关东诸侯结成战略同盟时(在以后的历史中,这种情况很常见),秦人决定把他们在上郡的预备队,投入到东部战场上去。这支由王翦之子“王离”所统率的,总数达十万人的军队,也是帝国所能抽调的,最后一支成规模的军事力量了。

从上郡出发的“王离”军,并不需要向南移动进入关中,再由崤函通道或“轵关陉”出关。在战国阶段,我们就分析过了,上郡所在的陕北高原,和山西高原中的“太原盆地”之间,存在一条穿越吕梁山脉的通道(蔺、离石一线)。当年建立中山国的“白狄”,就是通过这样一条路线,渡过黄河,最终穿越整个山西高原,进入华北平原的。鉴于“王离”军的攻击目标是赵国,他选择了由“井陉”这条线路,来穿越太行山脉。

对于“井陉”我们并不陌生,沿着这条路线走出太行山脉之后,就可以到达滹沱河的南岸,赵国核心区的北部。在秦、赵最后的战争中,秦军曾经数次出井陉,攻击赵国。这条路线的好处在于,可以切断赵国南北的交通线,并从北部直接面对赵国的核心区;而它的弱点则在于,如果要想取得战术胜利,就必须在南路亦有一路秦军配合进攻(或由上党出“滏口陉”攻击邯郸,或由漳水南测渡河攻击)。如果没有的话,孤军深入的秦军,就很容易陷入赵军的包围当中。当日蒙氏家族的第一代名将“蒙骜”(蒙恬的祖父),就是由于南路秦军(公子成蛟),因政治原因在上党的观望,而兵败身死的。

正是清楚了这点,由上郡出发,横穿整个山西高原的“王离”军,在即将进入华北平原,到达“井陉盆地”之时,停住了脚步。之所以会这样,就是因为这去北地调来的生力军,需要得到章邯所率领的秦军主力,北上的消息。从地理位置上看,象井陉盆地(秦人在此设立了“井陉”县,建制一直延续至今)这种太行山脉边缘的小盆地,是非常适合用来驻军观望的地点。如果南线秦军主力,进展顺利,那么他们只要向前跨出一步,就可以迅速南切到邯郸——信都(邢台)一线;而如果章邯失败了,那么井陉的秦军也可以马上发挥他的防御作用,为帝国守住第二阶梯的国土,作出贡献。

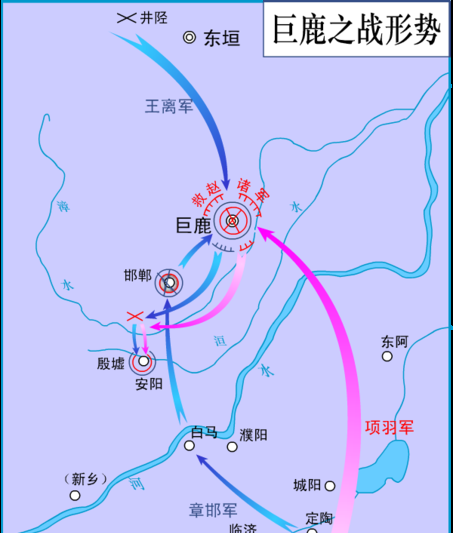

假如不是在东阿遇到了项梁所率领的楚军主力,并失利的话,秦国南北两军合围赵地的计划,在时间上应该贴合的很好的。不过随后在定陶之战,翻盘成功的章邯,也并没有让远道而来的王离失望。而在井陉等待消息的王离军,也终于得到了进攻的命令(多等了几个月)。一场决定帝国命运的战役“巨鹿之战”也由此拉开了序幕。

秦末军事博弈图3(至“巨鹿之战”)东出井陉的王离军,并没有把战略目标,放在沿滹沱河切断赵国南北交通上。就这支十万人的军队来说,沿河布防并没有很大的意义,特别是你的对手,并不仅仅会来自于北线时。对于目前处在战略进攻角色的秦军来说,最好的战术还是握紧拳头,直取对方的核心区。以在最短的时间内,将对手刚刚集结的主力歼灭。之前在南线,先后攻杀了张楚、魏、齐三王,以及项梁的章邯军,就很好的贯彻了这一战略思想。否则,面对遍地烽火,将兵力分散去各处充当消防员,只会将自己拖垮。

和战国时期一样,漳水以北至“巨鹿泽”(之前的“大陆泽”,因黄河改道,水量已大为减少)一带,是赵地的核心区,也是新生的“赵国”政权的根据地。和先秦的情况有所不同的,除掉“信都”(邢台)、邯郸这一北一南两个重要城邑之外,秦人又在巨鹿泽的南面,设置了“巨鹿”这个郡治经行政单位,并将巨鹿泽周边及以东的大片土地,分割设立了“巨鹿郡”。事实上就巨鹿郡的辖区,在春秋战国时代并没有特别重要的战略要点,更多的是以缓冲区的面目,出现在地缘博弈的舞台上的。秦人之所以要将这块缺乏地缘核心的土地,独立出来,为了就是不让赵国的核心区,置于同一建制之下(邯郸郡)。当你征服的土地,潜在不稳定因素时,分而治之是很容易想到的选择。

现在我们可以看到,在赵地的核心区内,实际上由信都——巨鹿——邯郸构成了一个三角形支撑。如果秦军能够攻克这三个战略要点的话,意味着河北平原的南部(滹沱河以南),都回到了帝国的控制之中。而那个曾经让秦人无比头疼的赵国,也象他另外两个三晋兄弟那样,很快又成为历史了。并没有在路上做过多纠缠的王离军,重点攻击的战略要点就是三点当中最北部的“信都”,而在王离军开始行动后不久,打扫完定陶战场,并稍做修整的章邯军,也从南线渡过济、河、漳三水,攻击至邯郸城下。

有朋友感到奇怪,为什么在战国后期,赵国是抗秦主力。而到了秦末群雄并起的年代,曾经韧性无比的赵国,却成为了龙套角色,以至于在秦军的两路夹击下,只有招架之功。其实以赵国的纵深和地缘条件来看,在战国七雄当中,只能算是中等。在和秦国的那些战争中,更消耗掉了国家的元气。当秦人在感叹他们的帝国,这么快就遇到麻烦时,赵人也同样没有足够的时间,来恢复元气,并在各地诸侯的内部竞争中,竞争领袖地位。

正是因为这些客观因素的存在,赵人很快就失去了信都和邯郸这两个战略要点,并不得不把主力,退入东面的巨鹿城。当章邯所率领的南线秦军,与王离所率领的北线秦军,分别攻下了邯郸、信都之后,赵王和赵军主力所据守的巨鹿城,自然也就成为了二支秦军的下一个目标了。就这次攻击任务而言,秦军内部也进行了分工。简单点说,就是由王离军负责围攻巨鹿城,而章邯军则沿漳水一线布防,并在巨鹿城南的“棘原”设立补给点,以为承担主攻任务的王离提供补给。这种安排看似有些奇怪,因为自从反攻开始的“戏之战”后,章邯所率领的秦军,一直都是以主力的身份,在六国故地攻城拔寨。而这次,却把主攻任务交给了王离所带领的北地边防军,自己则担当起了后勤保障工作。

其实这也没有什么好奇怪的,即使是主力,也不一定是要一直冲锋在前的。已经东征在外二年,并刚刚经历过东阿、定陶两场恶战,攻下邯郸城的章邯军,有足够的理由需要修整。而作为生力军的王离军,无论是从战斗力和之前的消耗来看,都足以担当攻城的重任。更为重要的是,如果战争进入相持阶段,胜利的天平往往就要向更有补给优势的一方倾斜了。从章邯的防区来看,他即可以充分收集邯郸一带的物资,以战养战式的就地补给,也可以通过滏口陉,从西面的上党高地接收给养。如果没有援军的话,无论是谁担当主攻巨鹿城的任务,巨鹿城的的赵军都不可能坚持太久。那么坚守的赵军,能不能期待来外援呢?答案是肯定的。深知赵国灭亡之后,自己会成为下一个目标的齐、燕两国,都向巨鹿城派来了援军。而赵人自己,也将北部没有受到王离攻击地区的赵军,收拢在一起,以向南驰援巨鹿(时称“河北军”,由赵将陈余率领)。

从河北平原的地形,以及援军来自的方向上看,秦军即使有足够的兵力,也很难设立关卡,以阻止各路援军驰援巨鹿。事实上秦军也没有这种想法,在他们的眼里,这些隶属于不同“国家”的军队,并不会对自己造成太大的威胁。而齐、燕、赵三援军也的确没有让章邯失望,尽管大家都知道,战略上救援巨鹿城的意义,但具体到战术层面,却没有谁够胆承担起与秦军决战的主力任务。于是在巨鹿一带,出现了一出奇特的景象。一面是王离军在加紧进攻巨鹿城;另一面则是燕、齐、赵(河北军)驻扎在巨鹿城北,巨鹿泽南,既不前进,也不后退,而是就地筑营以自保,静观其变。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载