北宋杨时尊师重道:留下“程门立雪”千古佳话

中华民族自古以来就重视家庭。“国家”是中华民族特有的概念。“国”和“家”紧密相连,国由家组成,有国才有家;家是国的细胞,家和万事兴。治国从治家开始。“家规”是治家教子、修身处世的重要载体,是中华民族传统文化的重要内容。

中央纪委监察部网站和客户端推出专题“中国传统中的家规”,带您走近那些充满温情和智慧的传统家规,汲取精华、去除糟粕,延续和弘扬中华民族的“家国”文化;吐故纳新、与时俱进,涵养新时代的良好家风,使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基石。

杨时(1053~1135),字中立,号龟山,南剑将乐(今属福建省三明市)人,北宋著名理学家、教育家、诗人。北宋熙宁九年(1076年)中进士第,历任汀州司户参军,浏阳、余杭、萧山知县,国子监祭酒,工部侍郎,龙图阁直学士等职。

杨时求知若渴、尊师重道。元丰四年(1081年),杨时前往河南颍昌,拜程颢为师,勤学好问,学习成绩优异,与游酢、吕大临、谢良佐并称“程门四大弟子”。学成辞归之日,程颢目送之曰:“吾道南矣。”程颢去世后,又师从程颐,虽年过不惑仍诚恳求教,非常尊敬老师,留下了“程门立雪”的千古佳话。杨时一生精研理学,特别是他“倡道东南”,对闽学的兴起,有筚路蓝缕之功,被后人尊为“闽学鼻祖”。他的哲学思想承上启下,继承了二程的思想体系,又对后来朱熹理学思想体系的建立产生了深刻影响,被誉为“程氏正宗”。杨时著述颇多,有《杨龟山先生文集》传世。

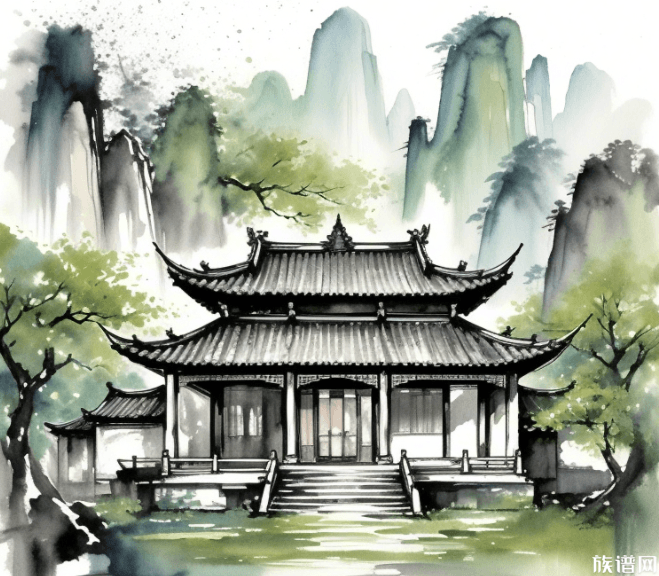

杨时纪念馆位于杨时故里将乐县古镛镇电信巷6号,由始建于1735年的杨氏贞节坊改造和扩建而成。该坊由牌坊式门楼、正堂、后堂、边厢房及前、中、后三天井组成。正堂面阔五门、进深四间,建造精美,布局合理,古色古香,曾经是杨时后裔祭祀先祖的祠堂。

2008年,将乐县整修杨氏贞节坊,改造为杨时纪念馆。现占地面积970平方米,建筑面积660平方米,由展览厅、演播厅、会客厅、将乐杨时研究会办公室等组成,馆内收藏有关杨时的史料20余种、图片和图表60多幅。展览内容分为前言、故里渊源、倡道东南、杨时精神、流芳千古和编后语等六个主题版块,较好地展示了宋代著名理学家杨时生平事迹和理学思想。杨时纪念馆是海内外杨时后裔寻根谒祖的重要活动场所。

宋政和五年(1115年),杨时亲自编修将乐杨氏第一部《弘农杨氏族谱》,制定杨时家训十条。言简意赅,发人深省。此后各朝代杨时后裔谨遵祖训、恪守家规,以传承祖德为核心的家风也愈见浓厚,家风文化的内涵大大丰富。明代杨氏家训为:勤耕务读,敦伦孝亲,卑无犯上,富莫骄贫,居仁由义,睦族和宗,布衣菲食,气忍家宁。清代杨氏家训主要内容有:顺父母,睦兄弟,和宗族,完国赋,务勤俭,勤耕读,谨丧祭,慎嫁娶,安本分,禁非为,守公法,记铭言。现代将乐杨氏族谱家训32句,“十八个不准”,对忤逆不孝、兄弟阋墙、虐待子女、伤风败俗、好逸恶劳等有悖伦理的行为坚决反对,并谆谆告诫家人谨守勿忘,遵规执行。

这些家规家训内容具体详尽,都围绕杨时祖训这个根本来制订。它们是杨时后裔凝聚家族、规范后人的行为准则,是杨时家风文化的一个灵魂,潜移默化地教育和熏陶着杨氏后人。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}