有关于唐仲友的的相关记载有哪些 有关于他的奇闻趣事有哪些

相关记载

[明]黄宗羲《宋元学案·说斋学案》:

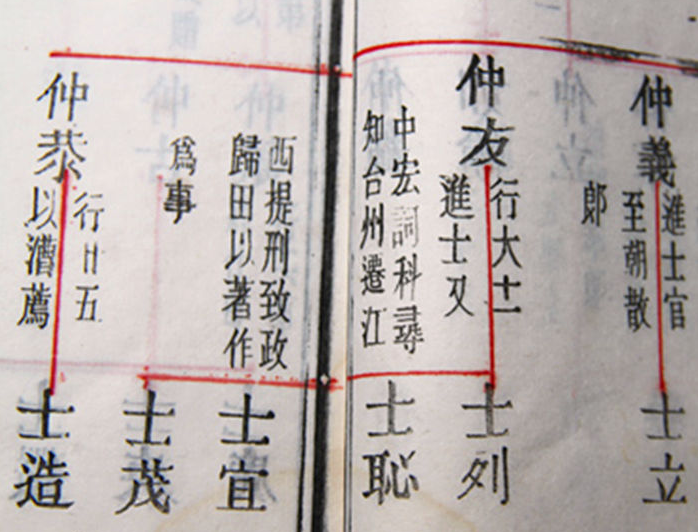

唐仲友,字与政,金华人也。侍御史尧封之子。侍御以清德有直声。先生兄弟,皆自教之。

成绍兴二十一年进士,兼中宏辞,通判建康府。上万言书,论时政,孝宗纳之。召试,除著作郎。疏陈正心诚意之学。出知信州,以善政闻,移知台州。尝条具荒政之策,请以司马光旧说,令富室有蓄积者,官给印历,听其举贷,量出利息,俟年丰,官为收索,示以必信,不可诳诱。从之。锄治奸恶甚严。晦翁为浙东提刑,劾之,时先生已擢江西提刑,晦翁劾之愈力,遂奉祠。

先生素伉直,既处摧挫,遂不出,益肆力于学。上自象纬、方舆、礼乐、刑政、军赋、职官,以至一切掌故。本之经史,参之传记,旁通午贯,极之蚕丝牛毛之细,以求见制作之意,推之后世,可见之施行。其言曰:“不专主一说,苟同一人,隐之於心,稽之於圣经。合者取之,疑者阙之。”又曰,“三代治法,悉载於经,灼可见诸行事,后世以空言视之,所以治不如古。”痛辟佛老,斥当时之言心学者。从游尝数百人。

初,晦翁之与先生交奏也。或曰,东莱向尝不喜先生,晦翁因申其意。陈直卿曰,说斋恃才,颇轻晦翁。而同甫尤与说斋不相下。同甫游台,狎一妓,欲得之,属说斋以脱籍,不遂,恨之。乃告晦翁曰:“渠谓公尚不识字,如何为监司。”晦翁衔之,遂以部内有冤狱,乞再按台。既至,说斋出迎稍迟,晦翁益以同甫之宫为信,立索印,摭其罪具奏,说斋亦驰疏自辩。王鲁公淮在中书,说斋姻家也。晦翁疑其右之,连疏持之。孝宗以问,鲁公对曰:“秀才争闻气耳。”于是说斋之事遂解,而晦翁门下士,由是并诋鲁公,非公论也。或曰,是时台州倅高文虎谮之东莱,东莱转告晦翁。案东莱最和平,无忮忌,且是时卒已一年。同甫与晦翁书曰:“近日台州之事,是非毁誉参半。”且言有拖泥带水之意,似未尽以晦翁所行为至当。同甫又曰:“平生不曾说人是非,与政乃见疑相谮,真足当田光之死。”则当时盖有此疑,而同甫亟自白也,是皆失其实矣。文虎小人之尤,殆曾出于其手。然予观晦翁所以纠先生者,忿急峻历,如极恶大憝,而反覆于官妓严蕊一事。谓其父子逾滥,则不免近于诬抑,且伤。且蕊自台移狱于越,备受箠楚,一语不承。其答狱吏云:“身为贼妓,纵与太守有滥罪不至死。但不欲为妄言,以污君子,有死不能也。”于是岳商卿持宪节卒释之,然则先生之诬可白矣。又以在官尝刊荀扬诸子为之罪,则亦何足见之弹事。晦翁虽大贤,於此终疑其有未尽当者。且鲁公贤者,前此固力荐晦翁之人也,至是或以家之故,稍费调停,然谓其从此因嗾郑丙陈贾以毁道学,岂其然乎。丙贾或以此为逢迎,鲁公岂听之。夷考其生平,足以白其不然也。盖先生为人,大抵特立自信,故虽以东莱同甫,绝不过从。其简傲或有之,晦翁亦素多卞急。两贤相厄,以致参辰,不足为先生概其一生。近世好立异功者,则欲左袒先生而过推之,皆非也。

先生之书,虽不尽传,就其所传者窥之,当在艮斋止斋之下,较之水心则稍淳,其浅深盖如此。所著曰《六经解》一百五十卷,《孝经解》一卷、《九经发题》一卷、《诸史精义》百卷、《陆宣公奏议解》十卷、《经史难答》一卷、《乾道秘府群书新录》八十三卷、《天文详辨》三卷、《地理详辨》三卷、《愚书》一卷、《说斋文集》四十卷,尚有故事备要辞料杂录诸种,而其尤著者曰《帝王经世图谱》十卷。周益公曰:“此备六经之指趣,为百世之轨范者也。”又尝取韩子之文合于道者三十六篇,定为《韩子》二卷。

奇闻趣事

说起唐仲友,立即就会遇到一个历史上聚讼不已、至今亦难以辨清而又无法完全绕开的问题,这就是朱熹何以要六上奏章严辞弹劾他。因为此事不仅对当事的唐、朱二人均有重大影响,而且影响到南宋儒学,并从一个侧面生动反映了当时政治斗争的状况,故而我们在此先加概括性叙述,并稍作分析。

当时主要有下列几种传闻:一是说唐仲友与吕祖谦因学术上不合而结下怨仇,右袒吕祖谦的朱熹借机奏劾唐仲友。《吹剑录·四录》记吕、唐夙怨道:“东莱与唐悦斋同试宏词,问唐路鼓在寝门里、寝门外,曰:在门里。及试出检视,始知为其所诒。既而悦斋中选,东莱语之曰:只缘一个路鼓,被君掇在门里。”周密《齐东野语》则径谓:“朱晦庵按唐仲友事,或云吕伯恭尝与仲友同书会,有隙,朱主吕、故抑唐。”二是说就“恃才轻晦庵”的唐仲友与陈亮矛盾不和,仲友尝嘲笑陈亮学问粗疏,加以唐、陈二人争夺色妓,情场败北的陈亮遂向朱熹进谗言,朱熹据之而六劾唐仲友。《齐东野语》卷十七《朱唐交奏始末》记之曰: 朱平时恃才轻晦庵,而陈同父颇为朱所进,与唐每不相下。同父游台,尝狎籍妓,嘱唐为脱籍,许之。偶郡集,唐语妓云:“汝果欲从陈官人耶?”妓谢,唐云:“汝须能忍受冻乃可。”妓闻,大恚。至是陈至妓家,无复前之奉承矣。陈知为唐所卖,亟往见朱。朱问:“近日小唐云何?”答曰:“唐谓公尚不识字,如何作监司?”朱衔之,遂以部内有冤狱,乞再巡按。既至台,适唐出迎少稽,朱益以陈言为信,立索郡印,付以次言,乃摭唐罪具奏,而唐亦作奏驰上。时,唐乡相王准当轴,既进呈,上问王,王奏:“此秀才争闲气耳。”遂两平其事。

《林下偶谈》卷三《晦翁按唐与正》所记与之有别,但更为具体:“金华唐仲友……居与陈同甫为邻。同甫虽工文,而以强辨侠气自负,度数非其所长,唐意轻之,而忌其名盛。一日,为太学公试官,故出《礼记》度数题以困之,同甫技穷见黜。既揭榜,唐取同甫卷示诸考官,咸笑其空疏。同甫深恨。唐知台州,大修学,又修贡院,建中津桥,政颇有声,而适度于官妓,其子又颇通贿赂。同甫访唐于台州,知其事,具以告晦翁。时,高炳如为台州倅,才不如唐,唐亦颇轻之。晦翁至,既先索州印,逮吏旁午,或至夜半未已,州人颇骇。唐与时相王季海为乡人,先密申朝嫌省避晦翁按章。及后季海为改唐江西宪,而晦翁力请去职。盖唐虽有才,然任数要非端士。或谓晦翁至州,竟按去之足矣,何必如是张皇乎?同甫之至台州,士子奔奏求见。黄岩谢希孟与同甫有故,先一日,与楼大防诸公饮中山上以传之,赋诗有云:‘须臾细语夹帘言,说尽尊拳并毒拳。’语已可怪。既而同甫至。希孟借郡中妓乐燕之东湖,同甫在座与官妓语,酒至不即饮,希孟怒,诘责之,遂相詈之,妓乐皆惊散。明日,有轻薄子为谑词,末云:‘何一时尊酒,重与细论文。’一州传以为笑。”三是朱熹受高文虎迷惑而劾唐仲友,此为《林下偶谈》首主其说,《金华徵献略》则据之发挥道:唐仲友“政声烨然,为同官高文虎所忌,谗于提举刑狱朱熹,劾罢。”四是说唐仲友主苏氏蜀学,而朱熹主程氏洛学,故因学术歧异而生发出朱劾唐之事。《四朝闻见录》上乙《洛学》记曰:“淳熙间,考亭以行部劾台守唐氏,上将置唐于理。王(准)与唐为姻,乃以唐自辨疏与考亭章俱取旨,未知孰是。王但微笑,上固问之,乃以朱程学、唐苏学为对,上笑而缓唐罪。时,上方崇厉苏氏,未遑表章程氏也,故王探上之意以为解。”

年代久远,众说纷纭,我们今日对于朱熹、唐仲友交章互奏之事实在难以论辨是非,亦无需强作解人。不过,透过大量相互间颇有矛盾的说法,尤其是细味朱熹的奏章,我们至少可以得到一点认识,即:唐仲友识治体、有干才。《金华耆旧补》卷十九谓:“仲友邃于经学,通性命之理,下至天文地理、兵农、礼乐刑政、阴阳度数、郊社学校、井地封野,探索考订,体该本末,一一可见诸用。登绍兴辛未(1151年)进士,复中宏辞科,判建康府。上书累万言,言时政甚切。兴利除弊,政声赫然。”可见,他为学不拘一隅,且更重学以致用。在台守任上,他修路建桥,大兴文教,虽未必做到了“兴利除弊,政声赫然”,却也确实取得了些政绩。但为学驳杂而又重实用实功实利的唐仲友,其为政举措颇有违于朱熹所认同的儒学基本原则之处,如其集资建中津桥本不失为一善举,但该桥既成,他设卡收税,专门拦截过往船只,三日一放,故朱熹在《按唐仲友第三状》中指责其“百端阻节搜检,生出公事不可胜计”。又如,灾荒中,唐仲友尽管也有“发粟赈济,抑拊弱”之举,但他不顾荒年民困的事实,为完成朝廷和户部下达的限时上交税收任务(7)而委派酷吏干官四出坐镇各县刻急催督,更添新税残民,致使怨声载道,民不聊生。朱熹在赴浙西提举任上目睹台州灾民扶老携幼逃荒的惨景,遂在未入台州界便先写出了劾唐仲友的第一状,斥道:“知台州唐仲友催督税租,委是刻急……急于星火,民不聊生。”因此,朱熹在六道劾章中指责唐仲友的罪状,不少是属实的。当然,朱熹严参唐仲友,也确有如唐有为所说“疾恶太严,所谓偏隘也”之处,如抓住唐仲友以公款刻书及与营妓有染这样一些于节行有亏之事大做文章等等。

唐仲友诚然远远不是德性美善之人,但如不以人废学,则从儒学发展史角度看,他还是有不少可以称道的学说思想,并应在中国儒学史上具有一定历史地位的。全祖望将唐仲友所为经制之学与吕祖谦兄弟的性命之学、陈亮的事功之学相提并论,称:“乾、淳之际,婺学最盛。”黄宗羲则谓:仲友之书“虽不尽传,就其所传者窥之,当在艮斋、止斋之下,较之水心,则稍醇,其浅深盖如此。”

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

推荐阅读

关于我们

APP下载