我国最早的非物质文化遗产——昆曲,经历了怎样的发展历程?

截至2022年11月,我国共有43个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册,居世界第一。非物质文化遗产是人类文明的重要部分,理应受到本民族,乃至全世界的保护。我国的第一个得到国际相关组织机构正式承认的非物质文化遗产是昆曲,于2001年公布。

昆曲是中国最古老的剧种之一,距今已有五百多年的历史。昆曲有 “中国戏曲之母”的称号,如今的豫剧、湘剧、晋剧、川剧、越剧等都一定程度上受到昆曲的影响。

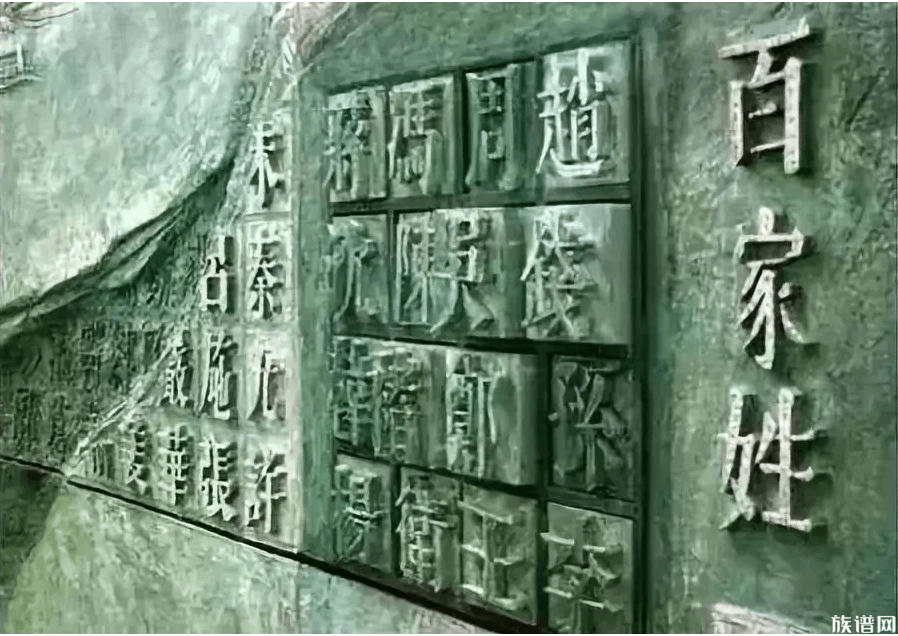

图源网络

元朝是昆曲萌芽的阶段,其实宋朝的南戏是昆曲的前身,但是因为其形式不被当时的大众所接受,所以逐渐没落。明朝时,因为朱元璋对南戏剧本《琵琶记》的喜爱,南戏焕发了新的生机。后来南戏流传至昆山地区,与当地民谣曲调相融合,由昆山人顾坚草创,最终成为昆山腔,这就是后来的昆曲。

昆曲的发展离不开顾坚草,更离不开魏良辅。魏良辅被称为“曲之正宗”同时又被称为“昆腔之祖”,“昆曲之祖”。因为他的革新,让昆曲焕发新生。魏良辅吸收了当时流行的余姚腔、弋阳腔、海盐腔的特点,形成了新的声腔,字清、腔纯、板正,这也就是方式昆曲的特点。而这种唱法正是迎合了当时人的审美。《度曲须知》中记载:“要皆别有唱法,绝非戏场声口,腔曰昆腔,曲名时曲,声场禀为曲圣,后世依为鼻祖,盖自有良辅,而南词音理,已极抽秘逞妍。”

图源网络

明朝由于朝廷对文化发展的限制,促使了昆曲的进一步发展。明朝时期,朝廷曾颁布法令:“凡乐人搬做杂剧戏文,不许妆扮历代帝王后妃、忠臣烈士、先圣先贤神像,违者杖一百。”对杂剧的抑制,也就是为昆曲的发展开拓了更广阔的空间。也使得昆曲的受众层次更加丰富,它渐渐地从边陲小镇进入政治中心。

清朝时期,昆曲的发展比较曲折,康熙时期对昆曲大为支持,所以昆曲的发展也在此时达到顶峰,但是也正因为乾隆对文化的大力支持,文化多样性也影响了昆曲的发展,昆曲在秦腔的蓬勃发展中逐渐衰竭。后来,因为昆曲艺术家的努力,加上统治者的关注,昆曲也重回历史文化舞台。昆曲历史之久、渊源之深、底蕴之厚、品位之正、地位之高、影响之广,表明其是我国戏曲艺术珍品中的珍品。

(族谱网:www.zupu.cn)

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

展开

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}