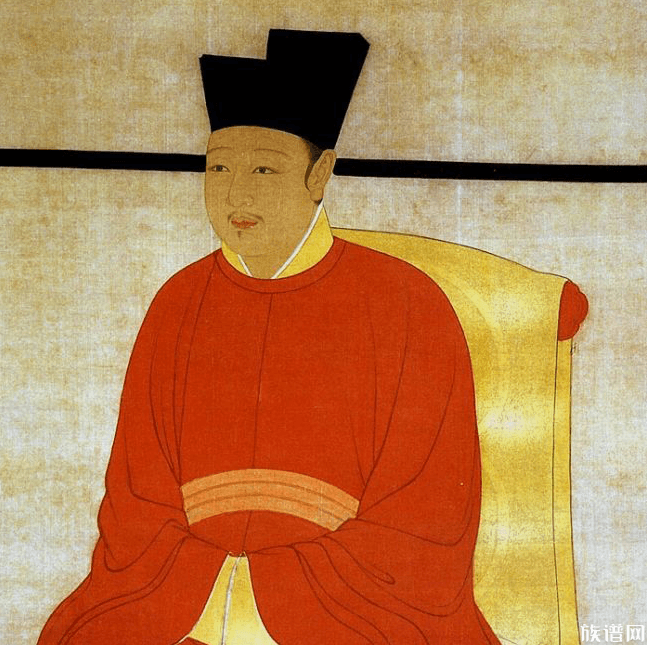

宋徽宗与《大观茶论》

宋徽宗赵佶虽然昏庸无能,耽于享乐,最终导致北宋灭亡,但很多人对他却恨不起来,因为他虽然昏庸但不残暴,并且多才多艺,风雅绝代,能书(瘦金体),善画(工花鸟,画鸟时为了生动用生漆点睛),在音律、诗词、收藏、鉴赏等方面也有很高的造诣。

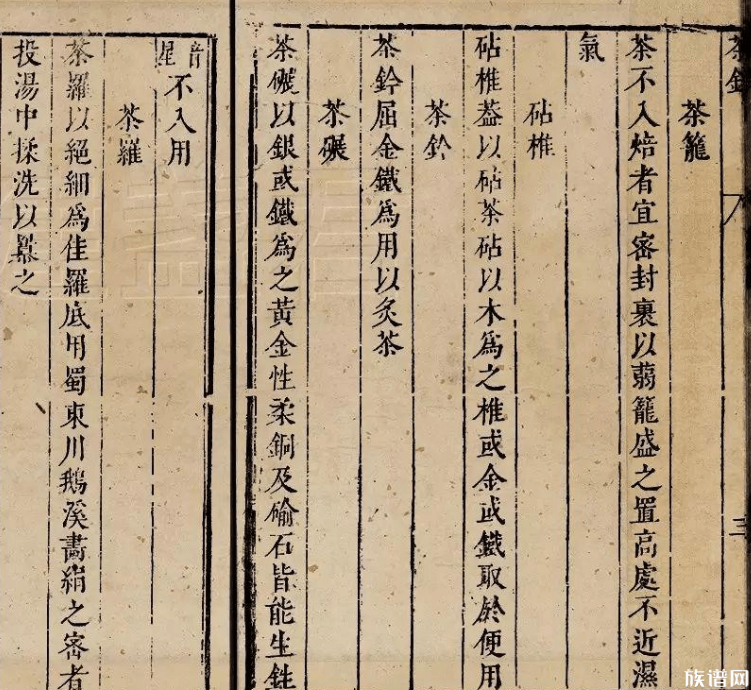

赵佶性好茶,对此他还有过专门的论述,写了论述时代主流茶道艺的茶书——《大观茶论》。这部论著除了完整记录宋代的点茶艺术外,还在茶文化史上还有非常重要的历史地位,其中提出的一些理念,深刻地影响了中国茶文化的观念与习俗。

在品茶方面,赵佶从色、香、味三个角度进行了专门阐述,以下引用原文简要说明:

一、色

原文:

点茶之色,以纯白为上真,青白为次,灰白次之,黄白又次之。天时得于上,人力尽于下,茶必纯白。天时暴暄,芽萌狂长,采造留积,虽白而黄矣。青白者,蒸压微生;灰白者,蒸压过熟。压膏不尽则色青暗,焙火太烈则色昏赤。

解析:

因为”斗茶“的需要,宋代茶叶崇尚白色,要求在茶饼的制造过程中尽量榨尽茶叶中的汁液,否则就会色浊味重。到南宋,宋人通过实际品尝,认为就蒸青绿茶而言,绿色的茶叶味道比白色的更好,此时绿茶色泽标准回归到绿色,并且关键是茶的自然与本真。虽然赵佶推崇的白色茶自南宋之后失去了现实意义,但他对茶叶细腻的感官评价却一直为此后的茶人所奉行。

二、香

原文:

茶有真香,非龙麝可拟。要须蒸及熟而压之,及干而研,研细而造,则和美具足,入盏则馨香四达,秋爽洒然。或蒸气如桃仁夹杂,则其气酸烈而恶。

解析:

为了保证原料细嫩的品质,建安民间茶人对上贡的茶叶添加外在的物质来弥补香气等内质的不足,到了赵佶这里,这个作假的现象才被纠正。他说“茶有真香,非龙麝可拟”,直接的结果是随后的宣和初年贡茶开始不再添加龙脑等香料。

三、味

原文:

夫茶以味为上,甘香重滑,为味之全,惟北苑、壑源之品兼之。其味醇而乏风骨者,蒸压太过也。茶枪乃条之始萌者,木性酸,枪过长,则初甘重而终微涩。茶旗乃叶之方敷者,叶味苦,旗过老,则初虽留舌而饮彻反甘矣。此则芽胯有之。若夫卓绝之品,真香灵味,自然不同。

解析:

三项指标之中,赵佶认为”味“最重要:“夫茶以味为上,甘香重滑,为味之全”。而茶如果想有好的滋味,除了依流程及时制作外,原料茶叶的品状也很重要。赵佶很细致地论述了所谓旗枪——也就是茶芽和茶叶在采摘时的状态,对于味的不同作用和影响。

赵佶是茶中高手,但他在沉迷于自己的艺术世界之中时,局势已经岌岌可危,他那美妙的花鸟画轴终究挡不住金太宗的狼牙箭,无不令人叹息。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载