古代高考有文理科之分吗?你知道古代考试有哪些科目吗?

今有文理分科,以顺应兴趣为教育理念,以培养优势为发展倾向,满足多样化的社会需求。那么,古代的人才选拔制度有文理科之分吗?考试科目类别又有哪些差异?

古代并无文理分科,而是根据古代社会需求衍生出文试与武试两个不同的科举制度,前者入朝为官,忧百姓生计;后者在外为兵,保国家安定。

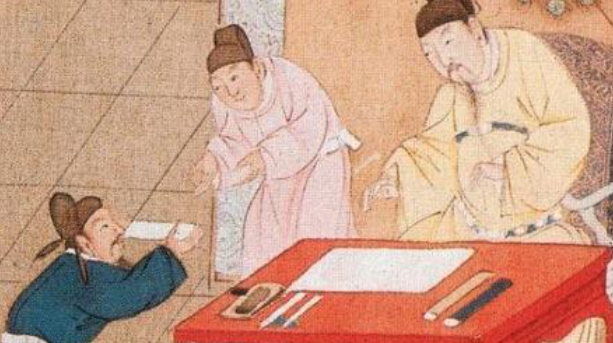

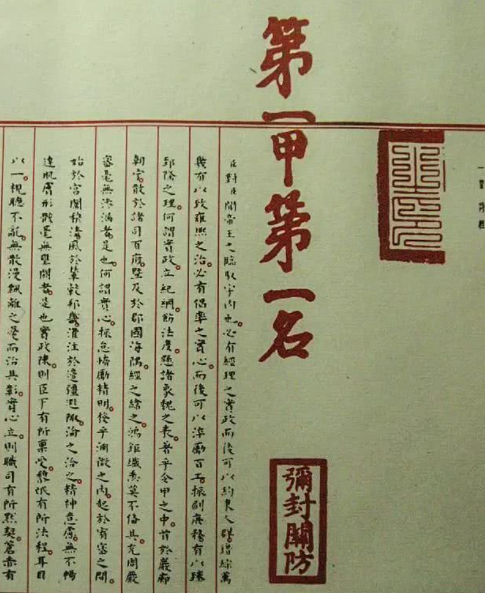

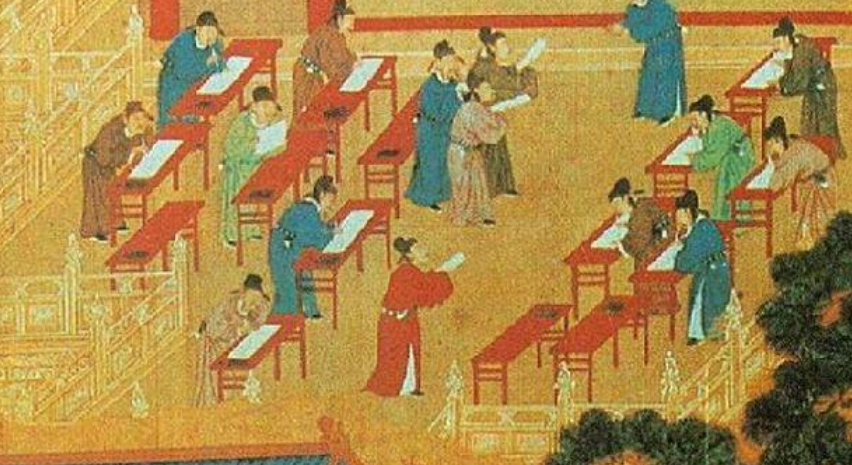

文试自隋朝伊始,包含童子试、乡试、会试、殿试四个考核级别,考试通过分别获得秀才、举人、贡士、鼎甲四个学位称号。值得一说的是,古代考试制度同现在的升学不同,只有通过了前一场考试,才有参加下一场考核的资格,因此,有许多人考试考了很多年才考上,就比如说范进中举那年已经五十多岁了,大名鼎鼎的柳宗元也是连考四次才中进士。

文试的考试形式主要是八股文,侧重于文史经论,考试的题目基本出自于《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。八股文就是指文章的八个部分,文体有固定格式:由破题、承题、起讲、入题、起股、中股、后股、束股八部分组成,题目一律出自四书五经中的原文。后四个部分每部分有两股排比对偶的文字,合起来共八股。

武举的发展较于文举稍晚,是于唐代武则天称帝后十二年(公元702年)确立的。武举确立时间所早,但其制度的确立却是到成化十四年(1478)才以文试为例,设武科乡试、会试。到清代,随着对武试的逐渐重视,武举一依文试程序,考试亦是分为童试、乡试、会试、殿试四个等级。

唐代的武试主要考举重、骑射、步射、马枪等技术;不光对武力值有考核,也有对体相外貌的考量,需要体格强壮,看起来就有将才之相。到宋代,武试不光不单单考核武力,应试者还需懂得兵法谋略。明代,对兵法知识更为重视,规定谋略为先,武艺次之,若答策考试不及格,就丧失了之后武试考试资格。初期的笔试考三题,试策两题,另一题论考四书,后来四书的题目改为默写武经。武试的最低及格要求为骑射九中三,步射九中五。

古代的考试制度虽分为文试和武试,但两者的地位还是有所侧重。清代对武试的重视程度有所增长,但重文轻武的氛围依旧存在。武举影响力式微的主要原因有两方面。一是武举的文化考核水平较低,因此,在建言献策、抚恤民情、整治腐败等等方面,贡献并不及文人。而武举出身的人的贡献主要集中在战场,距离老百姓的生活较远,所以武举人在老百姓的生活中存在感较低。二是当权者对于兵权的忌惮。持兵者有谋反的可能,当权者自然会刻意轻视,上行下效,就会形成轻武的氛围了。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}