“中国第五大发明”科举,具体的流程是什么样的?

开始于隋朝,结束于清朝,延续了一千多年的中国科举制度,它究竟是怎样的制度?

科举被西方誉为“中国第五大发明”。持续了1300年的科举制,改变了无数中国人的命运,科举制度重才学而不重门第,把读书、科考和做官统一起来,由于它基本上是一种公开、公正的竞争激励机制,所以在一开始,不但起到了为国家选拔人才的作用,同时也为读书人奋发学习提供了一种巨大的驱动力。

3000 多年前,中国逐步形成了一个疆域辽阔的集权国家,如何治理这样一个庞大的帝国,如何选拔官员和人才,成为历代帝王们最为操心和头疼的事情。无论是世袭和举荐,它的公正性总不能令人信服,以至于官场结党营私、腐败舞弊之风盛行。直到公元七世纪初,中国历史上选拔官员的一场革命性变革终于出现了,而推动这场变革的人,却是在中国历史上名声并不好的皇帝隋炀帝杨广。

所谓科举,就是分科取士。考试科目有常科和制科之分。常科就是规定时间里举行的固定科目的考试;而制科是皇帝临时设考的科目,具有很大的随意性。到唐代时,唐太宗李世民取消了考试资格的限制,为普通百姓敞开了科举考试的大门。而在科举考试的公平性方面作出重大改革的则是宋朝。

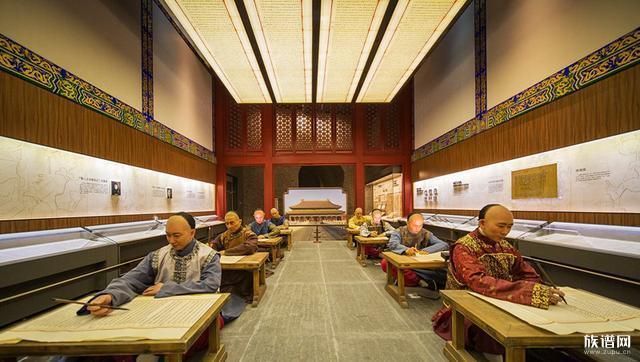

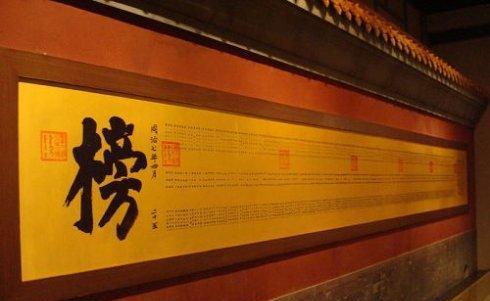

从宋太宗开始,科举考试实行“糊名制度”,就是把卷首考生的姓名、籍贯等便于识别考生身份的部分封住或者裁去,考官也就无从知道自己笔下的卷子究竟是谁的了。后来,又发展到将考生的考卷重新眷录,用红笔抄一遍,称为“朱卷”,考官只能见到考生的“朱卷”,而见不到他的“墨卷”。为防止主考官舞弊,宋太宗又规定主考官在考前实行封闭,只要一接到任命,立即进考场隔离,连家人也不许见,这叫“入闱”。入闱一般要一个多月,直到考试公榜后才能解除隔离。

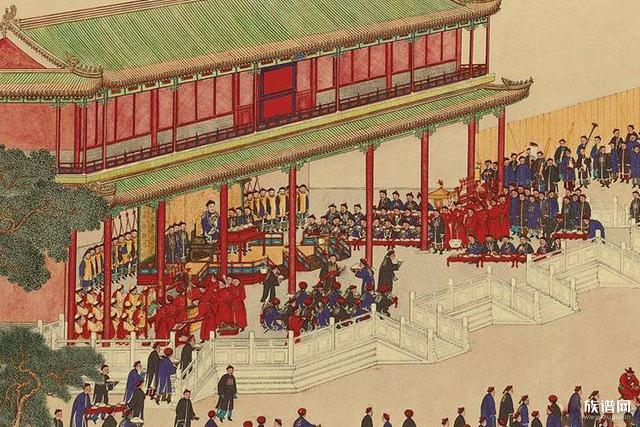

明代的开国皇帝朱元璋虽然是个大老粗,但对科举制情有独钟,在他登基的第15个年头,将科举考试规则作为一项国策确立下来。到明清时期,科举考试已经定型,基本上是一个三级考试。第一级是童试,没有功名的人要参加童试,通过童试以后能成为秀才,考取秀才以后再参加省里边的乡试,通过乡试,就可以成为举人。然后就是会试和殿试,会试考取的称为贡士,再去参加皇帝亲自主持的考试——殿试,考取的就是进士。

凡是没有取得县学、府学学生资格的人,通称为童生,考试就称为童试。从获得学生资格到最终踏上殿试的台阶,是一段相当漫长的历程。

童生院试及格,名义上就成为国家学校的生员,通常称为“秀才"”,也叫“相公”。中了秀才,才算是进入了主流社会。这种人在当时还不能为官,但是在平常老百姓眼中是很受人尊重的一批人,到了大堂之上,可以不向县太爷磕头下跪。

江南贡院占地达数万平方米,是中国历史上规模最大的贡院,清代中国的状元有一半以上是从这个考场里走出来的。

江南乡试每三年一次,每一次要考三场,每一场是三天,共计是九天七夜,都在这儿号舍里度过。这个号舍相当于现在一顶轿子大,这样小的一个地方,白天考试,晚上睡觉,人只能蜷曲着身体躺着,非常艰苦。这些极为简陋的号舍完全敞开,前不遮阳后不挡风,简直和监狱的囚室差不了多少。而且更不可思议的是,考生吃喝拉撒都要在号舍里。

在号舍的尽头有一间粪号,这间粪号里面放着一只粪桶,谁去上厕所不能说话,只能用牌子来表示,牌子正反两面都有字,一面写着“入静”,另一面写着“出恭”。老年人讲出恭为上厕所,就是由科举而来。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

关于我们

APP下载