“江西填湖广,湖广填四川”:揭秘史上震撼人心的江西大移民

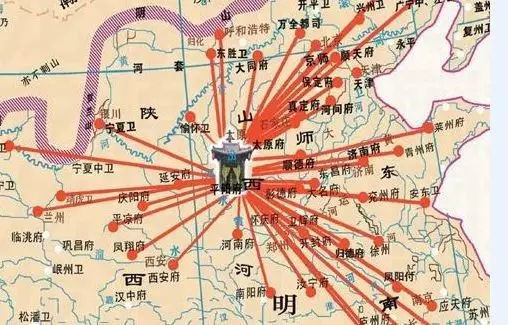

1364年(元至正二十四年),明太祖朱元璋派大将徐达攻打长沙,与陈友谅旧部和元王朝残余势力血战四年,损兵折将,最后才于1368年(洪武元年)夺得胜利,确立明王朝在长沙的统治。元末明初这场连年战祸,使长沙田园荒芜,百姓亡散,庐舍为墟,许多地方渺无人烟。于是,明王朝就近从江西大量移民迁入长沙地区(湖北和湖南,当时二省是一个省份,称之为湖广省),并允许“插标占地”,奏响历史上有名的“江西填湖广”的宏伟史诗。因明朝崇祯年间张献忠农民起义,在德阳地区作战频繁。康熙十六年,清军为消灭义军,滥杀无辜,人口殆尽,一片荒芜。清廷下诏,江西、湖南、湖北众多居民被迫迁居。民间把这次大移民称之为“江西填湖广,湖广填四川”。

数个世纪过去了,浩瀚的中国历史上,5次大移民中,江西人扮演着重要角色。在时空演奏的宏大交响乐中,江西的先民们就如顽强的种子一般,落在大邑通途,撒在穷乡僻壤,直至根深叶茂。今日,小九就与大家一同撩开历史的尘埃,感触江西先民大迁移那震撼人心的音符,重回壮阔史诗。

四川三石碑再现史实

据四川媒体称,四川清溪镇清溪高中附近发现的三块清代江西墓碑,使明末清初“湖广填四川”大移民的历史再度浮出水面,史学家们因此认为,“湖广填四川”的移民历史至少被延长近60年史学界公认的清朝政府的移民,起于康熙十年(公元1671年),止于四川西北金川之战(公元1776年)。在清溪发现的3号碑字迹最清晰,碑文可见:魏佐宗、魏佐信为父立碑,其父是“江西赣州府安远县楠水乡太平保人氏”,卒于“光绪辛卯年十二月”(公元1891年),假如活到六十岁,那么在江西出生时间为1831年,而入川是在出生之后。从碑文中的年月推断,史学界公认的清朝“湖广填四川”的时段过小,三块碑文证明清溪镇接纳自主性的移民至少还持续了近60年时间。2号碑载有迁居于四川犍为县“兴仁乡东岗堡周家山”的墓碑,其说明此时犍为县域内是移民的集中地之一,江西移民打破了同乡同籍聚居的习惯,开始到周围的山地定居。从碑文分析,犍为县早期接纳的移民多为单身男性,是试探性的迁移,后来举家迁入犍为的移民才渐渐增多。

湘粤人祖籍多是赣人

除了四川之外,著名的历史地理学家谭其骧先生早年对湖南人由来的研究,得出结论:湖南人来自天下,其中以江西居多,且江西人移到湖南后,大都以稼穑耕垦为主。因避免长途跋涉,江西南部之人大都移向湖南南部,江西北部之人大都移至湖南北部。

谭其骧先生认为,早至五代、两宋、元、明时期,就有大量移民进入湖南,而元、明时期数量较多,在元末明初六七十年间的移民规模最为空前。谭其骧先生特别指出,南宋以前,奔袭向湖南的移民几乎全是江西人。由此可见,历史上,江西先民曾数度迁移,现今不少湖南人流着的是江西人的血。

方言界专家们称,仅从湖南省桂阳县来看,刘、李、袁等大姓都是从江西一带迁徙过来的,但迁入的时间有先有后,祖籍也各有不同。湖南桂阳县人多数为唐宋以后从外地迁入,其中10姓来自江西,9姓来自江西泰和县。江西向粤北移民,很可能是“江西填湖广”大移民的余波。粤北和湖南之间尽管横亘着五岭山脉,但在地理位置上却有着千丝万缕的关系,江西、福建、湖南都有古道直通广东北部,而汉代修筑的长安至岭南的古道,越过湘、粤边界的骑田岭,成了湖南进入粤北乃至整个岭南地区的另一条通道。此外,从湘南流入粤北的武水,则是两地自然的交通途径。历史上江西人入迁湖南,便沿着上述的交通要道就近扩散到粤北地区。

江右帮跻身十大商帮

在一个版图辽阔,靠着油光水亮的大马、吱嘎作响的木车、迎风鼓帆的商船,信息得穿越几个月或是几个季节方可到达边陲僻壤的古老帝国里,江西商人如过江之鲫,深入中原、江南和边陲,苦心经营赢得世人口碑,令人叹为观止。因此,天下才有跻身于国内十大商帮之列的“江右帮”之称。

19世纪末期,德国地质学家利希霍芬来中国游历、考察时,在雄伟史诗般的余音中,仍察觉到江右帮的流风余韵:江西人与邻省的湖南人明显不同,几乎没有军事倾向,在小商业方面有很高的天分和偏爱,掌握长江中、下游地区的大部分小商业。湖南人没有商人,而军事思想十分突出。江西人则缺乏军事精神,取而代之的是对计算的兴趣和追求利益的念头发达……

以成都为例,经过明末清初惨烈的兵燹之后,成都鼎盛一时的出版业濒于灭绝。可清政府的“移民填川”诏令发布后,来自江西的书商就在成都学台衙门附近的学道街、卧龙桥、青石桥一带开设了大量的书铺。这些满脸书卷气的商人从江浙一带运来大量的刻版和书籍,使荒凉的成都开始闻到久违的书香味道。据统计,时至清末,由江西人开办的印刷出版行在成都就有50多家,其中最著名的是由周达三开办的“志古堂”。

另一个江西人陈发光则于乾隆五年(1740)在成都创立了著名的“同仁堂”药店,经营老成都人耳熟能详的惊风丸、旧脾丸、灵宝丸、金灵丹、白痧药、人马平安散、鲫鱼膏等特色中成药。

此外江西人还在成都开有大量的银钱铺,而城内的瓷器店则大多为湖南、湖北人所开。

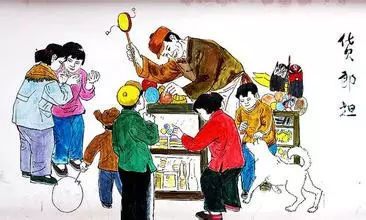

江西货郎哥是情哥哥

赣地的先人,就像是大把的种子,不管是在大邑通途,还是在寒山瘦水、僻壤边寨,都能扎根生存,但江西移民仍有不少人从商。

在上世纪40年代,长沙不过是一个几十万人口的城市,赣人却在这里为自己的子弟创办了豫章、庐陵、昭武等五所私立小学。临近湘江有一条名叫“坡子街”的小街,是当时长沙市里最有名的金融街,街上的不少钱庄和批发商行的老板,都是赣人。在汉口,盐、米、木材、药材、布和当铺,人称六大行业,都有赣人在经营。尤其是汉口的药材业,江西商人几乎垄断了这个行业。在湖北的洪江、郧阳、钟祥、天门,也聚居着大量的江西商人。在湘西沈从文先生的故乡凤凰古城,清末民国年间在这里经商的江西商人,成为古城凤凰最富有的阶层,至今当地人们还在传颂着他们的故事。

江西商人最为活跃的地区是两湖,其次为云、贵、川。1958年,云南文史界在楚雄地区搜集到的彝族民间史诗《梅葛》第二部《造物》中提到蚕丝的来源,说是赣人发现的:“江西挑担人,来到桑树下,看见了蚕屎,找到了蚕种。”同书第三部《婚事和蛮歌》里还说道:“江西货郎哥,挑担到你家,你家小姑娘,爱针又爱线……”由此可见江西商人在民间的地位。

“星火燎原”瓦子角

据《广志绎》记载,迁徙于云南、贵州等西南边疆的江西人也很多。明朝万历年间任云南澜沧兵备副使的王士性,一任下来,几乎随时随地都能看到江西人,他写道:“作客莫如江右(今江西),而江右又莫如抚州。余备兵澜沧,视云南全省,抚之人居十之五六。”意思是抚州人随处可见。

原复旦著名教授谭其骧先生在上世纪30年代初就读于燕京大学研究院时写的《湖南人由来考》的毕业论文中,开篇就称:移民至湖南的江西移民属南昌为多。在江西,从明初到清嘉庆时,官方有组织的移民,再加上民间自发地离去,有统计说达到了几百万人。据谭其骧先生的弟子曹树基博士考证,在明朝,如同山西洪洞大槐树是中国北方的一个主要移民点,在南方的两个主要移民点,均在江西境内,一为鄱阳的瓦屑坝,一为南昌城里的瓦子角。

赣文化遍布半个中国

流布四方的江西商人,只要完成了一定的原始积累,就会不约而同做起的第一件事情———建造万寿宫。在江西商人的眼里,无论大富还是“小康”,无论是团伙还是独步于江湖,都忘不了赣人的人格神———许真君,都得像在故土一般奉祀他老人家。明朝以来,迁移在外的江西人在京都及各省省会几乎都建有万寿宫,其附属或是另建的江西会馆,更是星罗棋布。万寿宫毕竟是民间建筑,可以富丽堂皇,可以朴素照人,因此就连云南省由北向南,直抵滇缅边境,也有比比皆是的江西万寿宫。在湘西的凤凰古城,声名远播的江西会馆万寿宫和陪衬建筑遐昌阁已成为一个著名的旅游景点。

但那遍及大半个中国的万寿宫里,香火照亮半边天的日子很快暗淡下来。香火前,还在叩拜着农耕社会的一个简朴理想的江右帮被枪炮击中,他们如潮汕帮、宁波帮、江苏帮一样失去了往昔辉煌的色彩。于是,战争的连绵,烈火的烧烤,风雨中的毁败,致使包括南昌本土的万寿宫也难以幸免于难。各地的赣人后裔大把掏钱打出的广告,只能在文本或者断垣残墙中窥知。

历史上的移民大冲突

明中期以后,江西的工商业移民足迹踏遍大半个中国,那时享有“无赣不成市”盛誉。当时,江西樟树的不少商人都前往湘潭地区扎根经商发财,并建万寿宫或江西会馆,没想到至清代发生了一次历史上的移民大冲突,顿时血流成河。

话说清代中期时,江西移民去看戏,他们在讲江西土话时,引来湘潭人的哄堂大笑,江西移民当时觉得受了侮辱。为此,江西移民在万寿宫搞了一场演出,故意将湘潭人诱进万寿宫,然后杀掉不少湘潭人。湘潭人不服气,决定报仇雪耻,此后也发誓要杀江西人。冲突进一步升级。此事惊动了上层,在皇帝与湖南官员的出面协调下,不断上演的流血冲突才得以平息。

江西移民的家乡情怀

当时在湘潭经商的江西移民发了财后,念念不忘家乡人。他们在樟树成立了“宾兴会”组织,并把大量的钱财汇给该组织,用于资助一些出生贫穷家庭的有识有志青年进京赶考,参加科举考试。到后来,宾兴会的功能不仅是资助有志青年,还变成了当地的财政机构,对樟树的经济建设起到了很大的作用。不过,据说江西商人虽然在外面人数众多,什么生意都做,但做的都是小本生意,且都做不大,没有形成自己的特色。总的来说,江西商人对于缓解江西人口压力,促进江西与外界经济上的联系还是功不可没。

“辣不怕”和“怕不辣”

15世纪末,哥伦布在航行美洲时把辣椒带回欧洲后,在明代晚期(16世纪末)辣椒开始传入我国,很快就受到民众的欢迎。

值得一提的是,长江流域的江西、湖南和四川数省民众都以嗜吃辣椒著称。人们常不无戏谑地说江西人是“辣不怕”;湖南人是“怕不辣”。湖南甚至因为盛行吃辣椒的缘故,“湘妹子”也因此多了一个“辣妹子”的别称。四川人的“水平”要差一些,喜欢用花椒“中和”过的“麻辣”。

湖南、四川、江西人都爱吃辣椒,可能与气候有关系,这种情况的产生可能与清初的人口大迁移有关。众所周知,清初的时候,由于战乱导致四川人口急剧减少,而江西则存在着较严重的人多地少的问题。因此产生了“江西填湖广,湖广填四川”这种大规模的人口流动,吃辣椒的习惯也就这样传播开了。至于云贵和陕甘数省民众嗜食辣椒是否为四川的“扩张”,则有待于进一步地探讨。

“江西老表”和“解手”

为了阐述江西人向湖南大迁移的历史渊源,黄博士首先向记者讲述了“江西老表”一词由来,他说有关“江西老表”的由来学术界有两种说法,一种说法是湖南人是江西人后代,湖南人认为与江西人祖上是表亲戚关系,因此就称江西人为“江西老表”。江西是他们父母之地,江西人是他们的亲戚,于是称呼江西人为老表。还有一种说法是赣地先人们很相信风水,另外在迁移的途中也便于掌握方向,老是爱带着一个表(古时的罗盘),因此外省人称江西人为“老表”。据说学术界大都赞同后一种说法,传说固然有些离奇,但以传说所发生时间和所叙的事情来看历史上倒也发生过与传说大致相吻合的事件。

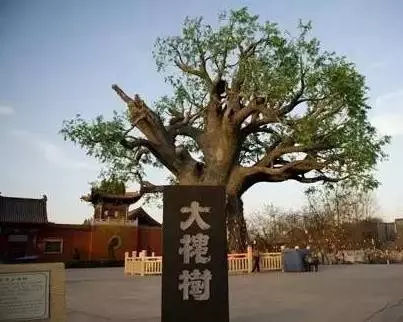

关于“解手”一词由来,民间也有传说在明朝初期对江西强制移民过程中官方都将两个人的手反绑在一起,遇内急上厕所时才将手解开,因此后来江西人的土话都将上厕所叫“解手”。在今天华北平原大部分地区流传着关于山西洪洞大槐树的传说,内容是我们的祖先是从山西大槐树下迁来的,山西洪洞大槐树是我们祖先的发祥地,是我们的根,这一传说分布于在今天河北的中南部,山东西部,中部和南部,河南中北部以及安徽淮河以北的大部分地区,在有些地区,大槐树变成老鸦窝,一个大槐树上老鸦窝,大槐树不仅仅是人们的口耳相传,它还被镌刻在古老墓碑上写在脆黄族谱中。其他地区也有类似传说,在江苏长江以北,淮河以南地区,有关于苏州阊门传说。

延伸阅读:大槐树的故事及明初大移民

一、 大槐树的传说及其他

在今天华北平原的大部分地区,流传着关于山西洪洞大槐树的传说。这一传说的内容是:我们的祖先是从山西大槐树下迁来的;山西洪洞大槐树是我们祖先的发祥地,是我们的根。这一传说分布于在今天河北的中南部、山东西部、中部和南部、河南中北部以及安徽淮河以北的大部分地区。在有些地区,大槐树变成了老鸦窝——一个大槐树上的老鸦窝。大槐树不仅仅是人们的口耳相传,它还被镌刻在古老的墓碑上,写在脆黄的族谱中。

其他地区也有类似的传说。在江苏长江以北、淮河以南地区,有关于苏州阊门的传说。

在湖北的江汉平原上,则广泛流传着江西南昌筷子巷和朱市巷。1990年我在安徽桐城公路边,见一老农正在晒稻谷。我随口问起他的“故乡”。老农不解我意,指着不远处的村庄答复我。我问:“你的祖上呢?”,答:“江西”。我继续问:“是不是瓦屑坝?”老人惊讶不已:“你怎麽知道?”他又补充:“我们这一带的人大多数是从瓦屑坝迁入的。”在这之前,我已经从许多古墓碑和家谱中,得知了这个在这一地区广泛流传的移民地名。

近些年来,我经常进行类似的移民原籍的测试。如当我知道某人为四川人,我就会追问其先祖是否来自湖北,若来自湖北,则可断定其来自麻城,来自麻城,则可断定其来自孝感。这里的孝感不是孝感县(今为孝感市),而是明代以前的麻城孝感乡。如我知道某人为皖北西部颍州地区人,我就会追问其先祖是否迁自山东,如若迁自山东,则可断定其迁自枣庄或枣林庄。再如云南汉人多称迁自南京或江西,迁自南京者多称迁自杨柳巷或四牌楼,迁自江西者无类似的地名,但可大致判断其来自抚州其周边地区。

移民地名,是一个时代的遗迹,是活着的历史。所有的移民地名都是曾经或者现在仍然存在的。例如山西洪洞县大槐树,就曾经是一个实体的存在,今大树已倒,旧物不存。又如苏州阊门,没有人会怀疑他的真实性。再如南京四牌楼,至今仍是一个重要的地名。南昌市的筷子巷和朱市巷,是我少年时代经常玩耍的地方,至今名称依旧。村庄名称的确定要比城市街道的确定困难一些。如江西瓦屑坝,位于鄱阳县。名称已经雅化为“瓦燮玲”,“燮”与“屑”同音,“土”字旁的“令”意指土沟,与“坝”相对,是鄱阳湖畔一个较大的村庄,当年可能为渡口。我还在兖州府城北不远的地方找到了山东枣林庄,现名为安邱府,明清两代称为枣林庄。

二、 为什么迁移

明初大移民与宋金,宋元及金元之间的战争有关,只不过性质不再是战争中的避难,而是战后的重建,在北宋时期中国人口,经济和文化的发展都达到中古时代繁荣的顶点,12世纪初兴起于今松花江下游和黑龙江中游一带的女真人建立的金国在灭了契丹人建立的辽朝后又灭北宋,北方人口大量南迁导致中国北方人口大量减少,1141年金与南宋订立和约,金朝统治着南起秦岭,淮河以北中国广大地区,宋金对峙时期虽然秦岭淮河是两个政权分界线,但事实上战争在江淮之间不断进行,使得这一区域长期成为人口稀疏之地,元代末年群雄并起,朱元璋,陈友谅,张士诚等一代枭雄都是从江淮之间崛起的,战争也大多在这一区域内进行。

金朝统治下的华北人稀地荒,女真贵族采用不断收夺汉人土地拨归屯田军户,一段时间以后肥沃土地转为瘠薄,瘠薄转为荒芜,至13世纪初即使是风调雨顺之年,华北地区田之荒者也动辄百里,到处“草莽弥望,狐兔出没”。13世纪初崛起的蒙古在成吉思汗率领下开始征战,1234年灭金,在蒙古人灭金之役同时北方发生大的瘟疫流行,人口死亡甚多。蒙古入主中原之初不知农业生产重要性,有人提出:“汉人无补于国,可悉空其人以为牧地,”元朝黑暗混乱统治持续半个多世纪,北中国受到破坏最深。北方地区安宁大约维持一个世纪,14世纪中叶蒙古高原和华北地区陷入一场空前的灾难当中,鼠疫流行不仅造成中国北方人口大量死亡,还随着蒙古人征战,引发欧洲历史上最严重黑死病流行,直到今天在华北地区许多地方还有关于这一时期瘟疫流行传说,如在山东西部茌平县似说元代末年瘟疫流行,红头苍蝇四处乱飞,苏北地区则称“红蝇赶散”,在山东梁山传说元代末年该地为浓雾所笼罩持续七日不散,人口大量死亡。同时代的埃及作家也记载自商人那里听来的传说,中国北方毒雾迷漫,鼠疫肆虐。

南宋与蒙古人对峙持续45年,最初南宋联合蒙古人灭金,以后却被蒙古人所灭,蒙古灭宋激战主要发生在四川及相邻陕南,鄂西一带,战争同时也有大规模瘟疫发生,四川人口大部分死于战争和瘟疫,在湖南北部的长沙府战争也造成大规模人口死亡,在女真人南下的大约250年中在北方少数民族进攻面前汉族一直采取防守姿态,从未取得过真正战略上的主动,由此看来1368年元朝的灭亡和明朝建立实际上是南方汉族对于北方少数民族胜利,为了防止北逃蒙古人南下,也为了恢复上述各战争破坏地区的社会经济,朱元璋决定对上述地区进行移民。

三、移民的过程

朱元璋将今燕山北麓人口全部南迁至今河北地区北部和中部,沿边境线设置大量卫所,1120名军士为一所,5所共5600人为一卫。卫所将士戊守,必须携家属前往,军人和他们家属构成军事移民主体,以地区论之,在辽东设有辽东都司,在燕山以北设有北平行都司,在山西北部设有山西行都司,在陕西西部今宁夏,甘肃设有陕西行都司,北部军籍人口的总数多达110万,他们的敌人只有一个即不甘心失败的蒙古人,另外还有70余万军籍移民迁往云南和贵州,洪武二十四年(1391年),全国军籍人口多达620万,除人口密集区的军人来自本地外,其他地区军籍人口均属移民,数量以几十万人口计,投降的蒙古军队和他们的家属则被四散安插于各地卫所。

朱元璋将都城定在南京,成为明初移民重点,怀有异志的知识份子,富户,工匠,军人和他们家属大批迁入南京,使得南京成为一个人口大约达到100万人口巨型城市,不过京城中最多人口还是军人和他们家属,合计多达70万人。朱元璋还在家乡临濠设立中都,并营建都城。来自南方大批富户迁入这一区域,军卫人口多达近20万人,永乐十九年朱棣将都城从南京迁至北京,以之相随的又是一次大规模移民,北京人口多达80余万,其中约70万人口为军人及家属,南京随之衰落。

一般区域经济性移民政府组织对于华北及其他地区移民,大槐树传说即与此类移民有关,在留存至今淇县移民碑上我们可见政府对于移民组织是严格的,110户为一屯设有屯长,这种移民屯广泛分布以至今天成为北方地名一个常见重要尾码词,政治为移民颁发信印,移民从山西各地来到洪洞县大槐树下领取信印然后分赴各地,其他移民地名的性质大体类此。

也有一种自发移民,人口密集区人口迁往人口稀疏区,并没有得到中央政府同意,例如大批江西人口迁入长沙府后直到永乐年间才得以解决户籍,迁入河南南阳及湖北郧阳一带山西及江西移民则没有这样幸运,直到明代中期政府还将他们视作非法“流民”。

四、 明初大移民对明代人口、社会、文化的影响

明初大移民使大批人口稀少地区得到有效地充实,明代经济和社会发展就是在这一背景下展开的,然而尽管经过移民人口稀少地区人口仍然相对稀少,所以明代移民迁入区人口自然增长率明显高于移民迁出区,就区域而言长江以北大部分地区及四川人口增长率要高于南方。以政府组织移民为主要特征的明初大移民既表明政府巩固国防,恢复经济的能力也表明政府对人民控制的加强,屯社制度与里甲制度互为表里表明政府对基层社会控制卓有成效,明代初年尤为如此,明初大移民对于知识份子惩罚,对于专制主义中央集权巩固也是卓有成效的。

明代边疆移民的目的不在于开疆拓土而在于守土保民,明代北部边防线大致以燕山为界,长城修筑就表明这一点,东北地区则囿于辽东一隅,从不越雷池一步,西北边界则以嘉裕关为界从不逾界,对于明代汉族统治者来说明代以前几个世纪北方异族入侵对他们的影响实在太深了,能够守住中原土地保住汉人政权就足够了,明朝文化内敛与保守,汉唐时代雄风不再,实与明代统治者心理有关。

免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

相关资料

- 有价值

- 一般般

- 没价值

24小时热门

推荐阅读

知识互答

关于我们

APP下载

{{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}